メヒコ国の前身はヌエバ・エスパーニャであるが、二年前(一八二一年)にエスパーニャからの独立をはたしてメヒコ国となっていた。ヌエバ・エスパーニャという領名は地上から消えたたのである。独立運動の立て役者であるアウグスティン・デ・イトゥルビデは皇帝に選任され、ヌエバ・エスパーニャ全土の領有を宣言した。

当時におけるメヒコ国(旧ヌエバ・エスパーニャ)の領土は、かつてのメシカ帝国の版図に加え、我がアストランやヌエボ・メヒコ(のちのアメリカ領ニューメキシコ州)、カリフォルニア(カリフォルニア州をふくむのちのアメリカ領南西部のほぼ全州)、カリブ海諸島の一部、中米(パナマをのぞく)、フィリピンなども領有する広大な領域を占めるにいたっていた。

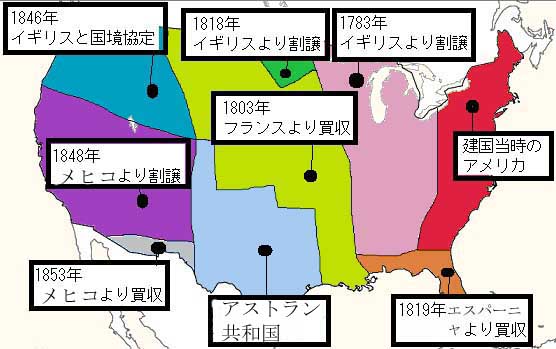

1821年当時のメヒコ国(旧ヌエバ・エスパーニャ)の領土

(赤色部分はのちに米国領となった)

大和民族の団結|日本人の誇りを取り戻せ

より引用

帝位についたイトゥルビデはしかし、自由派と保守派のあいまみえるぐちゃぐちゃな国内を統治しきれず、早くも八ヶ月後には皇帝の座を追われて国内はいっそうぐちゃぐちゃになった。そのどさくさにまぎれて、我がアストランは独立を宣言したのだ。ほぼ同時期に、中米諸州(グァテマラ、サン・サルバドル(現エル・サルバドル)、ホンジュラス、ニカラグァ、コスタ・リカの五州)も中米連邦共和国としてメヒコからの独立をはたした。

アストランは、独立と共に共和制に移行し、それまでは知事であったケツァルコアトル十世が大統領に選任された。アストランがまだメヒコ領であり、そのメヒコがまだヌエバ・エスパーニャとしてエスパーニャの領土であったころからずっと、アストランの統治は例外的にケツァルコアトル一族の世襲にゆだねられていた。これはきわめて異例なことではあったけれど、ケツァルコアトル一世以来よりの公明正大な行政施策が王室に高く評価され、ケツァルコアトル一族の統治権の世襲のみならず、その行政法の世襲をも王室が望んだ結果だった。

その行政法の一端をいえば、行政の末端には信頼のおけるインディオ系のアストラン人を起用して、末端において生じやすい職権乱用とか不正利得とかの悪弊を徹底的に排除し、その悪しき慣行の横行を阻止したことがあげられる。エスパーニャ人が行政をぎゅうじる他の地域ではその悪弊がまかりとおっていて、それを規制すべく中央主導をさらに強めた監察制度(インテンデンシア)がヌエバ・エスパーニャ一帯に導入されたほどである。

アストランの行政官のほとんどは、地元のアストラン人によって占められたが、その彼らに支払われるべき俸給は、本国に代わってアストラン国自身が負担したことで王室をさらに喜ばせた。破産宣言を数度もくりかえすほどに国庫に余裕のない王室にしてみれば、願ったりかなったりの処置だったのである。

ケツァルコアトル一世以来、王室との関係にはかくのごとく神経をくだいてきたアストランではあったが、独立を宣言して自主憲法を制定、司法の独立のうえに立法議会と責任政府とを樹立させて国の自治体制を確立させてしまえば、そうした王室への気づかいも不要となる。とはいえ、これまでつちかってきた王室との固いきずなはそのまま継続されるべきであると、アストラン初代大統領ケツァルコアトル十世は申された。アストランは、信義をもって世に聞こうる国たらんと。

旧宗主国のメヒコは、当然ながらアストランの独立宣言に対して横やりをいれてきた。アストランは独立したとはいえ、三百年にもわたるメヒコとの宗藩関係でつちかわれてきた人的、経済的、軍事的な互恵関係はそうおいそれとはたちきることは困難で、メヒコにアストランの独立をのむ意志がない場合はその互恵関係に齟齬が生じて両国に大きな不利益をもたらす。よって、メヒコにはぜがひでもアストランの独立を認めさせねばならなかった。それも友好裏に。

このとき活躍したのが、ケツァルコアトル十世のふところ刀、ファン・チャン・カヨである。彼はケツァルコアトル一世のよき相棒であったチャン・プーの子孫で、名前にファンの字がつくことからもわかるようにメスティーソである。この家系は代々、すぐれた交渉家を輩出してきた。

チャン・カヨは、アストランが独立宣言を発するまさにその直前、イトゥルビデが皇帝の座を追われたあとのメヒコにおもむいた。彼はどんな手品をつかったのであろう、アストランが独立を遠慮がちに宣言するや、それを知って猛り狂う臨時政府の有力者連を巧妙に手なずけ、思いどおりにまるめこんでしまった。彼らは独立に対して横やりをいれはしたものの、それ以上の軍事的、経済的な強行手段には訴えてこなかった。おのれの膝もとすら満足に統治しえない彼らに、北の辺境アストランまで支配におよぼうなどどだいむりな相談なのだ。

チャン・カヨはそのままメヒコに十年ちかく常駐し、猫の目のように変わる時々の為政者にこまめに接近して、彼らの耳もとで何ごとかをささやきつづけた。最後にはカウディーリョ(政治ボス)の大物サンタ・アナ将軍をも篭絡して二人は無二の親友となった。

ことここにいたるまでには確かに大金が動き、ときには求めに応じて援兵をさし向けたり、有力な利権をも贈呈するようなはめとはなったが、それは真の独立を勝ちとるための先のばしできない代償だった。一八三三年四月、メヒコ政府はアストランの独立を正式かつ友好裏のうちに承認した。

お隣、というかアストランに北と東で接しているめっぽうでかい国、アメリカ合衆国は、アストランの独立をなかなか認めようとはしなかった。北側で接するのはのちにオクラホマと呼ばれる地域、東側で接するのはルイジアナと呼ばれる州である。ちなみにアストランの南側はメヒコ湾に、西側はメヒコ領ヌエボ・メヒコ(のちのアメリカ領ニューメキシコ州とその周辺を含む広大な地域)に接している。アメリカは、我がアストランと、メヒコ領ヌエボ・メヒコおよびメヒコ領カリフォルニア(のちのアメリカ領カリフォルニア州、ネバダ州、ユタ州、アリゾナ州ほか)の領有をねらっていた。

当時のアストランは、先住民インディオと黒人逃亡奴隷の処遇をめぐり、アメリカ合衆国とは確執をくり返していた。アメリカ人の迫害を逃れてアストランに流入してくる先住民と逃亡奴隷はあとをたたず、それに対してアメリカ側へは再三抗議を申しいれていた。そうはしながらも、インディオの国アストランはそうした難民たちの多くを受けいれていたのである。しかし、それにも限度があった。自分の国の不始末は、自分の国で解決してもらわねばならない。アメリカ側は平身低頭して、そのようにするとは約束するものの、現実には手をつかねていた。あるいは、そのふりをしていた。

アメリカは、この確執がはじけて武力抗争が勃発するのを望んでいたようである。それを口実に我がアストランに宣戦を布告し、武力をもって制圧して占領し、国土をむりやり割譲させようともくろんでいたと思われる。しかし、ケツァルコアトル十世はその手のうちをよみきっていた。紛争が起きても、アメリカのおかぶをうばって手をつかねるふりをした。それをいいことに、アメリカ人はアストラン領内へ入り込み、土地を不法に占拠した。

十世は、入り込んだアメリカ人たちを正規の入植者として扱った。また、彼らが占拠した土地がすでに別の者の権利にゆだねられている場合には、アメリカ人入植者を説得して、まだ開拓の手のおよんでいないフロンティアに移住させた。この施策は、アメリカ側の挑発を無意味なものにした。

その一方で、チャン・カヨはヨーロッパを駆けずりまわっていた。その成果があらわれだして、まずエスパーニャが、次いでイギリスとフランスがアストランの独立を承認した。当時めきめきと台頭していたアメリカが、エスパーニャにかわって中南米に覇をとなえるのを、ヨーロッパ列強がおそれていたことが背景にあった。一八三五年十一月、アメリカはしぶしぶアストランの独立を認めた。

アストランに入植してくる外国人は、アメリカ人だけにとどまらず、ドイツ人、スイス人、イギリス人、中国人などもいた。アストランは彼らを受けいれたが、山師的な人間は長くはいつかず国外に去っていった。アストランでは奴隷制は認めないので、黒人奴隷の労働力搾取のうえに成り立つ大規模プランテーションを夢見る者は、あてがはずれてしまうのだ。

アストランに来る者は、誰もが一様に驚く。そこにあるのは、インディオ、白人、黒人、東洋人、さらにそれらの混血の人々が完璧に共存し、混交している姿だった。心ある者は感動すらおぼえた。また、この国にいつくと欲というものがしだいにうすれていった。欲の深い者にはすこぶる居心地のわるいところだった。というより、そういう者らには別の人生を見る目を開かせた。大金持はあまりいないかわりに、極貧にあえぐ者もいない、それがアストランという国だった。

一八三八年、アメリカのインディオ排斥政策の施行はそのピークを迎えた。アメリカは八年前の一八三〇年に、東部に居住するインディオをミシシッピー川以西に移住させるインディオ強制移住法を成立させていた。それにもとづいて、まず三一年から三三年にかけて、南部に住んでいたチョクトー族をアストランの北に接する地域(のちのオクラホマ)に追いやった。チョクトー族の一団が、ミシシッピー川を渡らされているのを目にしたあるフランス人はこう述べている。

「インディオは家族をともなっており、病人や負傷者、赤ん坊、いまにも死にそうな老人も一緒だった。そのうしろには三、四千人の兵士がつづき、流浪の民を追いたてていた。兵士らのうしろについて西部をめざしていたのは白人の開拓者らで、彼らは森をきりひらき、動物を追いはらい、水路を探検して、自らの文明が荒れ野をふみこえて勝利の前進をしていくのに充分な準備をととのえていた」

そのほかのインディオ諸部族も次々と移住させられ、三八年には、最後まで移住をこばんでいたチェロキー族――彼らは西欧文明に同化し、法律をも制定して行政・司法の制度をととのえ、独自の憲法までもっていた――が、銃剣を突きつけられて立ち退きをせまられ、長い旅路に発った。道中、肺炎、天然痘、はしか、マラリア、コレラなどの疫病や、不衛生な環境、それに食料不足などが原因となって約三分の一の人命が失われたという。これら一連の「涙の旅路」をきらって、アストランに逃げこむインディオも少なくなかった。我がアストランは彼らを受けいれ、アメリカにさらに貸しをつくった。

一八四八年、アメリカは武力によりメヒコ国からカリフォルニアとヌエボ・メヒコを割譲させた。アメリカは一八〇三年にも、それまではフランス領であったミシシッピー川以西のとほうもなく広大な大地をナポレオンから買っている。それ以前のアメリカの領土は、フロリダをのぞくミシシッピー川以東の一帯だけだった。そのフロリダも一八一九年、エスパーニャから購入した。そこへカリフォルニアとヌエボ・メヒコがさらに加わって、アメリカはさぞかし狂喜乱舞したことであろう。カリフォルニアとヌエボ・メヒコはのちに、カリフォルニア、ネバダ、ユタ、アリゾナ、ニューメキシコなどの諸州に分割された。この結果、我がアストランは、メヒコ湾に面した南をのぞいて、三方をアメリカにとり囲まれることとなった。

サイト「歴史 年代ゴロ合わせ暗記」より引用(アストラン共和国となっているところは原本では「1845年テキサス共和国を併合」となっているのを改変)

アストランはアメリカにとって、喉につき刺さった小骨であってはならなかった。アストランは、流入インディオ、黒人逃亡奴隷、不法入植者などの問題でアメリカにはだいぶ貸しをつくっていたが、それに加えて、アメリカの産業行政施策にも積極的に対応した。アメリカの資本も続々と受けいれた。当時のアメリカは、北部と南部とでは産業の構造がまったく異なっていたが、黒人奴隷の労働力搾取のうえに成り立つ南部の大規模プランテーションは、アストランが奴隷制を禁じていたせいでもともと入ってきていなかったため、北部の鉱工業の資本と技術が流入した。蒸気機関を用いた製鉄工場や工作機械工場、紡績工場などが次々に建設され、多くの賃金労働者が誕生した。工場の内部や公衆が集まるところには鯨油(のちには石炭ガス)のガス灯がともった。馬車の往来する道路は次々に拡張整備され、必要があれば新たに建設された。アメリカとの国境はあってないにひとしく、そこを行き来する人々に国境を越えるという意識はなかった。物資もひっきりなしに行きかい、関税もなかった。一八九三年には、アストランを横ぎって北米大陸を横断する長距離鉄道も開通した。

一九〇一年、アストランの首都であるテハスの北東部で石油が大噴出した。もともとテハスの郊外では、一八〇〇年代なかばころから油田が見つかっており、掘削と精製がはじまっていたのだが、その事業が一段と加速されることとなった。その後も各地で油田が見つかり、アストランは一躍石油王国となった。アストランは大いにうるおったが、石油事業それ自体はアメリカ人実業家の手中にあった。やがて自動車というものが登場して舗装された道路を走りまわり、そのうち、何と飛行機なんてものが現れて空を翔(かけ)るようになった。

かくのごとくに、アメリカの資本によって新しい産業がいくつも運営されてきている我がアストランは、それでもなお、独立国といいうるのであろうか。アストランはもはや、アメリカの属国となってしまったのであろうか。

いや、ちがう。アストランは確かに、産業・経済においてはアメリカと一身同体ではあるが、自治権はがんとしてまもっている。国の尊厳をおびやかす干渉に対しては断固たる態度をとる。アストランとはしいていえば、完全に独立して合衆国には属さない主権国家ではあるが、事実上のあり様はアメリカの一州に準ずる国家形態だといってもよい。

それでいいのか?

いいのだと思う。我がアストラン国の始祖、ケツァルコアトル一世は、モクテスマ王の遺志をひきついで、メシカ人祖霊の地に国のいしずえをきずかれた。本当にそこがメシカ人祖霊の地であったのかどうかはわからない。だが、そういうことはどうでもいいことだ。一世はまた、メシカ人の国、ひいてはインディオの国を建てることを念願とされた。そうして創建されるにいたった国の民が、みな純血のインディオであるというわけにはいかなかったが、それもまたどうでもいいことだ。純血であろうとなかろうと、インディオの誇りをもっている者がインディオなのだ。その彼らの、その彼らによる、その彼らのための国がアストランなのだ。

もちろんこれは、どこかの大統領が述べた言葉のうけうりである。その大統領を生んだ国と、それ以前にはメヒコ、さらにその前にはエスパーニャという大国との対応に、ケツァルコアトル一族は代々、その神経をすり減らしてきた。無謀な抵抗はさけて相手の意にそうことを国益へと転じ、どんな強風のもとでもしなやかに成長する葦のごとくにこの国をみちびいて、アストランに住むインディオたちにその尊厳と誇りを失わせることはなかった。ケツァルコアトルの理想境にはほど遠いのかもしれないけれど、モクテスマ王、そしてティソク王もそれをよしとしてくれるのではなかろうか。

とはいえ、それでいい気になって、安逸のときをむさぼっていくことは許されないであろう。国というものは、その置かれている地政的な条件によって、その存続発展の形態にいろいろ差異を生ずるものである。アストランはたまたま、アメリカという大国に三方をとり囲まれ、その地政的条件にそって、アメリカの傘のもとにその生存の方向を見定めてきた。アメリカがそうするにたる条件をそなえた国であることは確かである。しかし、そうするに値する国であるかどうかはまた別問題だ。かりにアメリカが、世界の人心にさからう方向に歴史の流れを誘導しようとすれば、アメリカの統率力はいつかは破綻して、アメリカは暴発し、アメリカを盟主とする同盟国と、アメリカに敵対する連合国とのあいだで戦争が起こるかもしれない。一九一四年と一九三九年の二度にわたって勃発した世界大戦は、それまで負の遺産として継承されてきたヨーロッパ諸国間の地政的な軋轢や、持てる国と持たざる国とでの富の遍在などが原因となったが、これからの時代、大戦が勃発するとすれば、それは、世界の人心にさからうアメリカ対世界という構図でそのきしみに火がつくのかもしれない。

現にアメリカは、第二次世界大戦において、もはや勝利の確定していた一九四五年八月に、すでに虫の息の敵国に対して、やる必要もない人類史上最悪の大量虐殺を行った。それは、モルモットに対してさえためらうほかない常軌を逸した科学上の人体実験でもあった。敵国とはいうまでもなく日本であり、常軌を逸した科学上の人体実験とは、広島と長崎に二度にわたって投下された原爆である。それは、二つの都市を瞬時に溶融しつくす焦熱地獄によって一般市民の身体を焼くるより以前に蒸発せしめ、炭と見まごう焼け残りをるいるいとうっちゃかしにしたばかりでなく、生き残った者たちには肉の溶岩流――ケロイドの焼けただれ痕をいやしがたく刻み込み、さらには放射能による後遺症によっても無辜の老若男女をいたずらに苦しめ、あげくは死にいたらしめた。

核を兵器にしてはならない。殺戮と破壊の手段としてはならない。それは人が犯す神の過ちである。神なき神の世界で人が犯す神の過ちである。

ときのアストラン大統領ケツァルコアトル十七世は、同じモンゴロイドの国の人民に対してなされたこの実験を知ったとき、アメリカを無二の友邦と信じることをすら恥じた。猛烈なる抗議をアメリカに申しいれ、向こう十年間の国交断絶を宣言した。ここにいうアメリカとは、あくまでも同国の為政者ならびにそのとりまき連のことであって、一般国民をふくめるものでは決してなかった。この断絶宣言は、民間レベルにまで適用されるものではなかった。

我がアストランは、アメリカとの運命共同体にまで没入すべきではない。アストランは、アストラン自身の意志で独立したのであり、その意志はアメリカのものではない。アメリカが世界に背を向け、自国第一主義へとおちいりすぎるならば、アストランはアメリカとはたもとを分かつほかない秋(とき)がくるのかもしれない。世界と決別するわけにはいかないのだ。

一九五六年、つまり今年のことであるが、我がアストランは、晴れて国際連合の仲間入りをはたした。それまでは、常任理事国のアメリカの反対にあって加盟が見送られていたのだが、国交断絶の十年間が経過した前年、アストランとアメリカとの国交回復がなってアメリカ側もおれたのである。この年には、ほかに三カ国の国連加盟が承認されたが、そのなかにはあの日本もふくまれていた。ケツァルコアトル十七世はひじょうに熱心な仏教徒であり、日本にも一度訪問されたことがある。

宗教といえば、我がアストランには国教と呼ぶべきものは存在しない。伝統的にカトリックがもっとも多いが、プロテスタントだって大勢いる。あらゆる国や州からの移民をわけへだてなく受けいれてきたアストランには、そのほかにも、イスラム教、仏教、ユダヤ教、ヒンズー教、ラマ教、ブードゥー教、モルモン教、儒教、神道など、あらゆる宗教の信者がいる。これだけの異宗教が乱立すると、異宗間の確執も起こりようがない。無宗教の者、宗教を否定する者だってたくさんいる。またインディオ古来の神々を守りとおしている人たちも少なからずいる。まさに神なき神の世界の理想郷である。ちなみに、アストランで用いられている主要言語はエスパーニャ語と英語である。主食はトルティーリャとタマルで古来と変わらない。ビーフステーキも食べるが、それは決して日本のワラジのようではない。

アストラン人のいまの最大の関心事は、八年後の一九六四年開催のオリンピコの誘致である。対立候補である日本とは激しくしのぎをけずっている。いまのところ、日本のほうがややリードしているとの下馬評であるが、はて、いかなる結果にあいなることやら。

了

表 紙へ⇒

’

’