ヌシはほどなくして別のおとなしい女と結婚した。それでよかった。ヌシは地道に働いてよい家庭もつくり、いまでは成功して、気だてのよいかわいらしい娘もおる。

あの性悪で浮気なばか女は、結局、あちこちに借りをこさえたうえ、どうしようもないばか男とつるんで駆け落ちした。あげくのはては売春婦にまで身を落として、野たれ死んでしまったさ」

チャン・プーは、絶交したあともまだヌシに対して友情をいだいていた。また、ヌシと一緒になったおとなしい、しとやかな女に敬意の念を抱いていて(彼女はとても賢かった)、その一人娘であるハラルをとてもかわいがった。ヌシはしかし、いい顔をしなかった。ヌシのわだかまりは、一朝一夕には溶けることがなかったのだ。

チャン・プーとヌシは、その性格が正反対といってもいいくらい異なっていた。しかし、それだからこそお互いに魅かれ合うものがあって、かつては友達どうしとなっていたのだ。そして、一方はしっかりと身をかためたのに、もう一方は中年になってもまだ気ままな独り身のままでいた。そんななかで、あの事件が起きてしまったのだ。

わたしはチャン・プーがかわいそうでならなかった。チャンはハラルを我が子のように愛している。それはまじりっけのない純粋無垢の気持だった。ハラルもチャンの人柄を愛している。そしてチャンは、ヌシに対して昔ながらの友情をまだ忘れていない。わたしはチャンとヌシの仲なおりに手を貸すことにした。

幸いヌシは足の怪我で気が弱くなっている。そこへわたしとハラルが、チャンの真情を真心をこめて訴えかければ、ヌシとても積年のわだかまりを氷解させてくれるのではないか・・・。

まずわたしが、チャンが例の性悪女を捨てるにいたった真相と、その後のチャンの切なさ、苦しみをせつせつと訴えた。ハラルは、あの婦女暴行事件なるものは完全な誤解で、自分はまったくこれっぽちもチャンに対しては恨みをもっていず、それどころか、そこまでやさしくしてくれるチャンを身内のように思っているとぶちあげた。

ヌシは最初、きょとんとした顔つきをしていた。それはそうだろう。いきなり二人から古いいざこざ話をもちだされたのだから。ハラルの目はらんらんと輝いていた。たぶんわたしの目も。ヌシはわたしたちの目をじっと見つめていたが、その見つめる目がふっとなごんだ。そして言った。

「待っていたんだよ、こんなときを」

彼は涙ぐんだ。この地の者はみな涙もろい。

「わたしの心の片隅には古い穴がぽっかり開いていた。その穴がいま、ふさがった」

わたしとハラルは目を見合わせた。ハラルはとびだした。もちろんチャンを迎えに。

チャンがハラルに手をひかれてやってきた。彼と会ったばかりの頃にくらべると、しわも増え、白いものもちらほら見える。わたしがヌシの使用人になってすでに半年以上がたつから、チャンと初めて会ったのはもう四年も前のことになる。歳月の重さをひしひしと感じた。わたしだってずいぶん変わっているのだろう。自分ではそれがわからないだけなのだ。

チャンとヌシは黙ったまま顔を見合わせていた。チャンの目にきらりと涙があふれた。二人の顔はたちまち涙でぐしょぐしょになった。ヌシがそっと手をさしだす。チャンの両手がその手を握る。その瞬間、すべてのわだかまりは雲散して霧消した。

それからは、チャンは毎日のようにヌシの見舞いに訪れるようになった。二人の話は尽きなかった。酒を酌みかわし、酔いつぶれるまで呑んだ。明け方近くにまで及ぶこともしばしばだった。二人の失われた年月をとり戻すには、それでもまだ足りないくらいだった。わたしとハラルは酒の呑み過ぎという、まったく別の心配をせねばならなくなった。わたしたちはチャンによく言ってきかせて、その訪問を制限したくらいである。

さて、チャンとヌシの友情の復活といううれしい出来事があった年も暮れて、新しい年がやってきた。わたしがヌシのところへきてから二度目の新年である。とはいっても、この新年というのはわたしの暦上の新年であって、まるで異なる暦を用いているこの地の者にとっては新年でも何でもない。

たまたまこの時期は何かの祭礼にあたっていて、チェトゥマルというところに、儀式に必要なカカオを買いつけに行くことが恒例となっていた。チェトゥマルというのは、ここからずっと南に下った、大きな湾に臨んだ有名な都である。

今回はヌシが怪我で行けない。そこで、わたしが一人で行くことになった。ヌシは言った。

「おまえ一人では心もとない。チャンを連れていけ。あいつはもともとはチェトゥマルの出だ。あいつはかわそうなやつでな。まだ幼い頃に母親に生き別れて、父親の故郷のこの村にやってきたのだ。父親はチャンが十五歳の頃に死んでしまい、伯父にひきとられた。といっても伯父のところにおったのはわずかばかりのあいだで、一人前になるまではずっと若者宿で寝泊まりをしておった。あいつはなかなか手先が器用でな、若者宿でも評判じゃった。彫り物師にその腕をみ込まれてあいつは弟子入りした。粘土や木を使って神の像を彫るのだ。石にも彫る。彩色もする。なかなかの稼ぎになる。それをいいことに、あいつは嫁ももらわず毎日遊びほうけておった」

ヌシは、トウモロコシと蜂蜜でつくった飲み物をすすって喉をうるおす。

「だが、腕のほうは確かだった。カシケもそれは認めておって、チェトゥマルの王様に、腕のいい職人としてあいつを推挽(すいばん)したくらいじゃ。そんなわけであいつはチェトゥマルへはよく行く。だから、あいつを連れていけば何かと役だつ。そうだ、ハラルも同行させよう」

こうして、わたしはチャンとハラルをともなってチェトゥマルへ行くことになった。去年は主人のヌシに従っての旅であったが、今年はこのわたしが主人である。カカオに交換するための品々を運ぶ奴隷も二人連れていくことにする。

チェトゥマルへは海路で行く。わたしたちは早朝に村を出て、昼過ぎに海にでた。すごくきれいな海で、白い砂州が入江をふさぎ、ラグーナ(潟)を形成している。五年前にわたしたちエスパーニャ人を捕らえて捕虜とした太ったカシケのいる海辺の村は、ここより三レグア(約十七キロメートル)ほど北に行ったところにある。

空はどこまでも青く、海もまた鮮やかな紺碧だ。無数のニュアンスの青の饗宴。だが手もとで見る水は完全に透明で、どこまでも透きとおっている。砂浜と雲は真っ白。寄せては返す波がしらも白。白と青との晴れがましいまでのすがすがしい端麗さ。うっとりするほど美しい。

住んでいる生き物にも珍しいものが多い。そこいらにいくらでもいるとても大きなトカゲ(イグアナ)。ずんぐりしたドラゴンのような風貌をしている。インディオはこのトカゲの肉を食べる。もちろん、このわたしも。鶏肉の味に似ている。

長い一本足で何時間でも立ち尽くす紅色の美しい水鳥(フラミンゴ)もいる。また、マングローブが生い茂る入江の奥には、平たいかぶとのような形をした奇妙なカニも棲息する。海の中でまったりしているのは、短い腕と水かきのような尾だけで脚をもたないまるまると肥え太った摩訶不思議な珍獣(ジュゴン)。太った幼児のようだ。ウロコはない。巨大なサナギのような頭部で、目は犬や牛みたいに大きくやさしげで悲しそうだ。

ラグーナのほとりには漁師たちが住んでいる。彼らの本業はもちろん魚や海草をとることだが、要請があれば船乗りにもなり、一本の丸太をくり抜いてつくった大型のカヌーを操って、遠くタバスコやウルアまで航海する。わたしたち商人の海路の足は彼らのカヌーである。

わたしたちは、いつも航海を頼んでいる年老いた漁師のもとをたずねた。彼は漁に出かけていて不在だった。どのみち出航するのは早朝で、それが明日になるか明後日になるかはわからないが、それまではこの漁師のところに世話になる。ぼんやり待っていてもしょうがないので、わたしたちは漁師が戻ってくるまでのあいだ、水浴びをすることにした。漁師の妻に場所を聞いて、水浴びに適した近くのセノーテに行った。

チャンは平気ですっぽんぽんの裸になり、じゃぶじゃぶと水に入る。この地の男どもは全裸になることを何とも思わないが、わたしにはそれがいまだに恥ずかしく、上衣はとったものの腰布はつけたまま水に入った。それを見てハラルがかすかにほほ笑んだ。ふだんは見せることのない艶やかな女性(にょしょう)の頬笑み。

ハラルは、この地の女がみなそうするように、ウィピルを着たまま水に入った。そして衣の下に器用に手を回して体を洗った。粗い織り目の濡れた布地が、乳房の量感と体の線とそのたおやかな肉感を挑発的なタッチで造形し、ハラルを別の生き物のように見せている。チャンがいなかったなら、彼女を抱きすくめてしまっていたかもしれない。ハラルは、何ごとも知らぬげに体を洗っている。

ハラルはいま、十七歳である。この地の女がいちばん光り輝く年頃だ。彼女が、わたしのことを憎からず想っていることはよくわかっていた。彼女の父親のヌシも、そのことには気づいているであろう。わたしを婿として迎えいれたい気持ももっているかもしれない。

この地では、息子にふさわしい配偶者を父親がさがすのは当然のこととされているが、娘の配偶者を父親がさがすのは卑しいこととされている。だから、わたしがもしハラルを妻にしたいのであれば、誰か一人前のしかるべき夫婦者に頼んで、あいだにたってもらわねばならない。ヌシもハラルもそれを待っているのかもしれない。

わたしは、ふと湧いて出たそんな考えを自分のうちから追いはらった。わたしはまだ故郷に帰る望みを捨ててはいない。だから、この地の娘をめとって子をつくり、この地に根をおろすことはできないのだ。

わたしはルーゴの顔を思い浮かべる。彼はカシケのお気にいりだった。そして腕っぷしも強かった。彼は、我々が最初に捕らえられたあの太ったカシケのいる村とのこぜりあいに、傭兵として参加した。この地の住民の戦(いくさ)というのはどこか煮えきらなく、雄たけびや口笛だけはやたらにはりあげるのに突撃にはいたらず、もっぱら不意撃ちでもって敵を倒した。ルーゴは槍を持ち、綿をつめて刺し子にぬった防具を身にまとい、葦を割って編んだまるい盾で身を護り、単身敵陣に突っ込んだ。彼らの戦(いくさ)はどこか本気ではなく、それがルーゴには歯がゆくて単身突撃に及んだのだった。敵の戦士はルーゴの剣幕に恐れおののき、あわてふためいて、ルーゴはやすやすと敵の指揮官の一人を突き殺した。

以来、ルーゴは勇敢な戦士として重きをおく存在となった。村の軍事はすべて彼の手にゆだねられた。やがてルーゴの噂はチェトゥマルにも聞こえ、王直属の戦士として召しかかえられるにいたった。彼はチェトゥマルに居をうつし、貴族の娘と結婚して子どもももうけた。戦士の証しである赤と黒の入墨を体にほどこし、両耳と下唇には装身具をつけるための穴を開け、顔は彩色した。

わたしはルーゴにはなれない。ルーゴのように故郷に帰る望みは捨て、この地に同化し、インディオになりきるなんてことはとてもできない。わたしはハラルを愛してはいるが、一緒になることはできない。どうしようもないわたしの優柔不断さがいやいや下した、おもしろくもなんともない冴えない結論。

最後となってしまったが、あの航海士だったひじょうに注意深くておとなしかったペドロは、気の毒にもこの地特有の病(やまい)を患ってこの世を去った。とうとう奴隷の身の上のままだった。

しょの8

航海は無事にすんで、わたしたちはチェトゥマルに到着した。二人の息子を含む六人の漕ぎ手を使って我々を運んできた年老いた漁師は、帰り船にみやげ物と船客をたっぷり乗せて、上機嫌でひき返していった。

チェトゥマルは大きな開けた町だった。大小の町や村を含む広い領地を有する王が居住してまつりごとを行っているので、実質的な都といっていい。王の支配下にある町や村のカシケは、チェトゥマルの貴族に列せられていた。我々の村もチェトゥマルの王の支配下にある。我々の村とは敵対関係にある、あの太ったカシケのいる海辺の村は、別の有力な首長に従っていた。

チェトゥマルは、我々の村よりずっと南に位置して河も流れているので、木も作物もよく育つ。何よりもカカオが栽培できるのがこの地の強みだ。わたしたちは、そのカカオの買いつけにここにやってきているわけである。

わたしたちは宿に身を落ちつけると、さっそく町の見物に出かけた。ハラルはいままでこんなに遠くまで旅したことがなく、もちろんチェトゥマルは初めてだった。案内役はチャンがかってでた。

「チェトゥマルはな、わしの生まれ故郷なんだ。わしの母親はひどいやつでな、わしが二つか三つのときに男をこさえよった。わしの父親はその男を訴えた。調べた結果、その男と母親の姦通が明らかとなって、男は罰を受けることになった。杭にしばられて、高いところから頭上に石を落とされる刑だ。だが、父親はやつを許してやったんだ。父親が憎んだのはむしろ、母親のほうだった。むろん、そんな女はすぐ離縁したさ。そして父親はわしを連れて自分の故郷に帰った」

道々語るチャンのこの言葉に、わたしは彼がいだく女不信の因をかいま見たような気がした。この地の女はひじょうに貞節であるはずなのに、よりによってチャンの母親は例外の女だったのだ。思い起こせば、チャンとヌシ・パンヤオが不仲になったもとをつくった女というのも、やはり例外の女だった。どこまでも女についていない、かわいそうなチャン。

「でもな、わしは幼かったから、そのころのことは何にもおぼえてはおらん。わしとチェトゥマルとの本当のつき合いというのは、わしが大人になって彫り物師になってからはじまったんだ。こう見えてもわしは腕ききで、ここの王様のお気にいりなんだぞ」

町をゆく人々の身なりは 田舎に比べるとずっとあかぬけしていた。かわいらしいハラルの身なりはどこかやぼったい。彼女には、とびきり上等の晴れ着を買ってやらねばなるまい。そのハラルは目を輝かせて、町をゆく人々の様子や町のたたずまいに見とれていた。

町の中心の大広場にはお定まりの神殿があったが、その基壇の規模というのが村のものとはまるで違い、まるで小さな山さながらだった。これはわたしの聞きかじりだが、アフリカのエジプトにはピラミッドという、いつの世に建てられたかもわからぬ正四角垂形のとてつもなくでっかい石造建造物があって、世界の七不思議の第一に数えられているというが、いま眼前にしているこの神殿の基壇は、規模こそたがえまさにそのピラミッドの再現なのではないかと思われた。そういえば、わたしがこれまで目にしてきたこの地の神殿(基壇を含めて)はみなピラミッド型をしていた。墓として使用されることもあるようだが、たいていは神殿で、いってみれば神殿ピラミッドである。

チャンの講釈を聞きながしながら、わたしたちは市のたっている広場に行った。食料品をはじめ、陶器や衣類などの日用品、金、銀、宝石、羽毛などの贅沢品、さらには奴隷まで、あらゆるものがそこでは取り引きされていた。また、代書人や床屋、金銀細工師、宝石職人、彫り物師、仕立て屋なども店を出していた。田舎ではとても口にすることのかなわないうまいものを飲み食いできる店もあった。

わたしは、前から着せてみたいと思っていた華やかな柄のついたしゃれたウィピルと、美しい貝殻の首飾りをハラルに買ってやった。支払いは、こうした買い物のために用意しておいたカカオの種ですませた。それから、後日の買いつけのために、カカオの相場をそれとなく調べて歩いた。相場は去年よりも少し高めだった。

チャンは、そこかしこで顔見知りの者に声をかけられた。王様お気にいりの彫り物師ともなれば、なかなかに顔も広いのであろう。チャンは市場をあとにしたあともいろいろなところを案内してくれたが、さすがにくたびれてきたし、日も落ちかけてきたので海辺の宿にひき返すことにした。

宿へ着いて汗を落とし、うまい食事もたいらげて、わたしたちはのんびりくつろいだ。宿の窓からのぞむ夕暮れの港の景色は、しっとりとしたいい風情だった。その窓辺には、湯あがりで上気した肌を風になぶらせてたたずむハラルがいる。その姿ははっとするほど大人びていた。

翌日は王の宮殿に行った。そこには、いまでは王の近衛戦士長にまで出世したルーゴがいるはずだった。

宮殿は息をのむばかりに美しかった。広壮な平屋建てで、左右の両端と背後とに高さ十五エスタード(二十四メートル)ばかりの急勾配の神殿ピラミッドを従えていた。それら石造建造物のすべてが真っ白だった。この地方の石造建造物――大小さまさまな神殿ピラミッドや王の宮殿などはもとより、王族、領主、貴族、大商人らの豪壮な邸宅などもおおむね白色で、みなその表面が漆喰で塗り固められ、ほとんどはそのまま白無垢に、またあるものは青や赤に彩色されて、蒼天の下にその端麗な偉観を見せていた。わたしの住む村の神殿だって、かなりうす汚れてはいるがいちおうは白い。

わたしはチャンの顔見知りの衛士のところへ行き、ルーゴに会いたい旨をつたえた。衛士はそっと手わたされた塩の袋の効き目もあって、頼みを快くひき受けた。幸いルーゴは宮殿に詰めており、衛士に導かれて外に出てきた。

テラスの上にそそり立つ宮殿の、左右に大理石の太い柱を配する門口に立つルーゴは光り輝いていた。何か光るものを身につけているというのではなく、その存在そのものが光り輝いていた。ゆるぎのない自信を光源とした輝き。

彼の背後で左右に流れて高くそびえる宮殿の石壁の上半分(いやそれ以上)は端から端にいたるまで、美しく彩色された竜蛇や鼻の長い雨の神などの異形の彫像らがある種のリズムを感じさせる間合いをもってはめ込まれていた。余白は格子模様と雷紋の浅浮き彫りによってびっしり埋めつくされている。空白はまったくない。彫像それに模様と紋様らの反復によって完璧に充填されている。

過剰なまでに密度の濃い装飾意匠ではあるが、微妙な均整と優雅な気品を保持していて、決して嫌味にはなっていなかった。その念のいった装飾美がまた、ルーゴの威風を一段と強調していた。彼は両耳と下唇にヒスイの装身具をつけ、顔面には彩色をほどこしていた。

「久しぶりだな。一年ぶりか。元気にしているようじゃないか」

満面に笑みをうかべてルーゴが言った。わたしはルーゴの輝きに圧倒されてはいたけれど、やはりうれしさは隠しきれず、テラスの階段を駆け上がって、わたしにしてはずいぶん大げさな身ぶりでルーゴを抱きしめた。ルーゴもまけずに力いっぱい抱き返す。わたしたちだけにしかわからない同胞意識が、このときばかりは五体を駆けめぐる。

「おまえたちも上がってくるがいい」

ルーゴが、テラスの階段の下にたたずむハラルとチャンに声をかけた。チャンはその仕事柄、何回か宮殿に入ったことがあるはずだが、わたしとハラルは初めてだった。

宮殿に足を一歩踏み入れる。そこはがらんとした広間になっていて、衛士が四隅に立っていた。壁面には見事に彩色された神々や王の像が彫り込んである。一本の柱越しに吹き抜けとなっている左隣の大きな居室は戦士らの控えの間となっているようで、ルーゴと同じような顔面装飾をほどこしたたくましい男たちがたむろしていた。ある者はしなやかな軌跡を描いて、舞うように体ならしをしていた。裸の上半身には戦士の証しである赤と黒の入墨をほどこしていた。またある戦士は、贅をこらしたひじょうに大きな木の椅子に物憂げに腰かけていた。大声でおしゃべりをしている一団もある。

わたしたちは広間を通り抜け、宮殿の中庭に出た。宮殿は、このひじょうに広い中庭をとりまいて四辺形に配置されていた。左右の建物の向こうと、突き当たりの建物の向こうに白亜の急勾配の基壇がそびえたち、その頂きに白亜の神殿が鎮座している。計算されつくした圧倒的な景観だ。

中庭のそこかしこには贅を尽くした椅子と石のテーブルが置かれてあって、そこで話ができるようになっていた。美しく着飾った女官がやってきて、わたしたちをテーブルの一つに案内した。ルーゴがカカオの飲み物を持ってくるよう女官に告げた。

「おい、そこにすわっているのはもしかしてハラルじゃないのか?」

と、ルーゴが口をきる。ハラルは恥ずかしそうにほほ笑む。

「うーん、やっぱりそうか。きれいになったなあ」

そう言って、ルーゴはまぶしそうに彼女を見やった。

「いや、とぼけた言い方をしてすまなかった。おまえがハラルなのはすぐにわかったさ。だがな、一層きれいになったおなごに向かって、のっけからそれが自分の知っていた娘であると認めるのは、何となく照れくさいものなんだ。まぶしい太陽を直視できないようにな」

「なかなか口もうまくなった」

と、これはチャン。

「なに、口だけでなく腕のほうもだいぶ上達したぞ」

女官が飲み物を持ってきた。めいめいの者にその冷たい飲料をくばる手つきには、ゆったりとしたなかにも、なにかうきうきするような旋律がこめられている。もって生まれたものなのか、それとも修練のたまものなのだろうか。澄んだ晴れやかな笑みを残して彼女は去る。

わたしはルーゴにたずねた。

「子どもは元気かい」

「ああ、二人目がいま妻のお腹にいる」

わたしはにやりとする。半分はうらやましく、半分は独身でいる自分にほっとしているのだ。かたわらの止まり木にいるオウムが、笑い声のようなけたたましい鳴き声をあげた。ルーゴは照れたような顔をしている。

「ところでチャン、今年の大神の像の出来はあまりよくないと王がこぼしていたぞ」

チャンが答える。

「おや、さすがは王様だ。少しばかり手抜きをしたからな。何か最近、気分がのらんのだ。神様の像ばっかりつくるのも飽きてきたよ」

「そんなことを言ったっておまえ、ほかに何か彫りたいものでもあるというのか」

「ああ、そこなんだ。わしはきっと頭がおかしくなったんだろう、神様じゃないものを無性に彫ってみたいんだ。たとえば、そこにいるハラルを彫ってみたい」

「ハラルを彫って、それをどうしようというんだ」

「どうもしやしないさ。わしはわしのためにハラルを彫る。ただ彫れさえすりゃいいんだ。ありのままのハラルをありのままに彫る。表に漆喰を塗ってかわいいハラルをかわいいままに彩色する。生けるがごとくにな」

この地の彫像というのは、どうもわたしはあんまり好きになれない。ほとんどが神の像で、ほかには王と戦士と神官の像があるだけだ。それも、鳥獣にデフォルメされたりなどして醜怪なものばかりだ。

金星の神&風の神である羽毛の蛇 ククルカン

象鼻の雨の神 チャク

一介の庶民をモチーフにした彫り物はほとんど見たことがない。女らしい彫刻にいたってはもう皆無だ。わたしの故郷のエスパーニャには、美しく、みずみずしい女の彫像はいくらでもあるというのに。

サンタ・マリア・デッラ・ヴィジタツィオーネ教会(イタリア)の聖母像

チャンが言うような彫像ができれば、それこそ画期的な出来事である。

「でもな、そんなものをつくってみろ、邪神か何かとまちがわれて、よってたかってみんなにぶち壊されてしまうぞ。いっそのことどうだ、それをこっそり王に献上してみては」

「王様なら大丈夫なのか?」

チャンの瞳が輝いた。

「うむ、あの王なら大丈夫だ。ちょっと変わったお方でな。神官どもももてあましているくらいだ。風変わりなことがお好きで、衣装などもちょっと変わっている。女が着るようなウィピルを、それもごく質素なやつをまとっている。野蛮なことがきらいで、とくに人間の生贄などは大きらいだ。実はな、ここだけの話だが、おれがここへ来たばかりのころ、退屈をもてあましている王に聖母(マリア)の絵を描いてさしあげたことがあるのだ。王はびっくりしていたが、すっかりそれが気にいってしまって、それからは何枚も描かされたものだ。王はああいう絵がお好きなのだ。だから、ハラルに生きうつしのきれいな彫像ができれば、王はぜったいに気にいるはずなのだ」

そういえば、ルーゴは絵がとてもうまいのだ。村にいるころ、カシケの似顔絵などを描いて喜ばれていたことを思いだす。

「そうか、わかった。うれしいぞ。わしはハラルを彫る。ハラル、彫らしてくれるか?」

ハラルはとまどいをおし隠して、真っ赤になりながらもうなずく。大好きなチャンおじさんの頼みとあれば、ことわることなぞできっこない。ルーゴの顔面装飾が大きな笑みでぐしゃっとくずれた。わたしは両腕を頭のうしろにまわし、空を仰いだ。突きぬけてどこまでも蒼い熱帯の大天空が目にしみた。

しょの9

カカオの買いつけをどうやら無難にこなして、わたしたちは村に戻った。ヌシ・パンヤオが、いかにも待ちくたびれた様子で我々を出迎えた。彼は元気そうなわたしたちを見、二人の奴隷が運んできた新鮮なカカオの荷を見てうれしそうに笑った。

「よく帰ってきた。どうやら無事で、商売のほうもしっかりやってきたようじゃないか」

わたしは笑顔でそれに答える。チャンが言った。

「おい、大変なことになったぞ。ハラルが王様の枕もとに立つのだ」

ヌシはきょとんとしていた。わたしはヌシが気の毒になって言ってやった。

「正確には、ハラルの彫像が、ですよ、旦那さん。チャンは、ハラルの彫像をチェトゥマルの王に献上することになったのです」

ヌシはそれでもまだ、要領をえない顔をしている。それもそうだ。この地の人間に、一介の庶民の、それも女の像を彫るなどと言ったって、ぴんとくるわけはない。人間の彫り物といえば、王か戦士か神官に決まっている。

「実は旦那さん、チェトゥマルの王様というのはちょっと変わった方で、生身をそのままうつした女人像が好きなんですよ」

ヌシは何か不吉なことを聞いたような表情を浮かべた。

「大丈夫ですよ、旦那さん。王様はその彫像を公にするつもりはなく、あくまでも私物として鑑賞するだけなのですから」

ヌシは少しほっとしたようだった。

「確かに変わった王様だな。生身そのままの彫り物をお好きだとはな。まあいい、チャン、あんまりいい女にはしないでくれよ。王様に変な気を起こされると面倒だからな」

チャンはぷっと笑った。わたしとハラルも思わず吹きだした。ヌシもつられて笑う。ヌシの機嫌はなおったようだ。

それからの日々は、おおむね何ごともなく過ぎていったが、チャンだけはそうはいかなかった。新しい彫り物への彼のうち込みようは半端なものではなかった。わたしは、チャンがこんなに一つことに熱中しているのを見たことがなかった。寝ているさなかにいきなり起き出して、黒曜石ののみを振るうなんてこともままあるらしい。この地の者は髭を生やさないのに、彼だけは不精髭で顔をうずめていた。

あるとき心配になって彼に言った。

「なあ、チャン。ここんとこ、ずいぶんあんたらしくもない日々をお過ごしのようじゃないか」

「ああ、そうなんだ。わしらしくない。わしはな、この仕事がすんだら彫り物師をやめるつもりなんだ。蓄えが少しあるから、しばらくは遊んで暮らす」

「うん、それもいいだろう。少し休めば、また何か彫りたくなってくるさ」

「いや、ならん。わしにはわかるのだ。彫り物への熱はな、もうとっくに冷えきってしまっておるんだよ。わしは何か別なことがしてみたい。できれば、おまえさんと同じ商人にでもなってみたい」

「ああいいとも。いつでも来てくれ。ヌシにのれん分けをしてもらって、二人で商売しようじゃないか」

「ほんとか、それはほんとか?」

「ほんとだとも。だからさ、早いとこいまの仕事をかたずけちゃおうじゃないか」

チャンは大きくうなずいた。

それでも、ハラルの像ができあがるまでには、それからさらに二ヶ月を要した。しかもそれはまだ輪郭がし上がったという段階で、そのあとさらに像の表面を漆喰で塗り固め、彫刻をほどこして生身そのままに彩色をするという工程がまだ残っていた。

チャンは、ハラルを訪れてはくい入るように彼女を見つめ、その残像がこぼれやしないかと恐れるかのような勢いで仕事場にとって返しては仕事をつづけた。ときには、ヌシの許しを得て仕事場にハラルを呼び寄せ、細部の微妙なしあげに丹精をこめた。乾季が残り少なくなって、もうじき雨季がやってくるというころ、ついにハラルの等身大の立像が完成した。

それはすばらしい出来栄えだった。エスパーニャ人の目から見てそうだという意味である。この地の者が見たときにはどうなのか、わたしにはわからない。美意識がまるで異なるのだから。美意識の相違と作品の優劣とはたぶん関係はないとは思うのだが・・・。

初々しいハラルが、その像には完璧にのり移っていた。思わず話しかけたくなるような親しみやすさもある。そして、遠慮がちにただよい出る女性(にょしょう)の色香。これを手にした者は、決して手放すことはしないだろう。チャンはすばらしい芸術家だった。

ハラルがこの作品を初めて目にしたときには、恐れにも似た奇妙な感情をいだいたのではあるまいか。もう一人のありのままの自分と対面するというこの地の者にはありえない事実への驚愕と畏怖。彼女はいたたまれず、作品の前を離れて自室にこもってしまった。父親のヌシはきょとんとしていた。うまく反応がしめせないという反応しか、彼にはとることができなかったのだ。

ハラルの像が完成したことは、チェトゥマルのルーゴに知らされた。さっそく王宮から役人二人と従者四名が遣わされてきた。像は念入りに梱包され、頑丈な木箱に納められて使者に手わたされた。チャンはまるで、肉親と別れるみたいに嘆き悲しんだ。彫り物師としての最後の作品であるし、この地の誰もがかつて考えたこともない、生身の人間をそのまま写しとるという偉業をなしとげたのだからむりもなかった。チャンの一世一代の作品なのだ。

ハラルの像が行ってしまって、チャンはもぬけの殻のようになってしまった。といって、元気がなくなってしまったというのではない。いやその反対だった。彫り物師としてはもはやぬけ殻にひとしいのだが、そのくびきから解き放たれたという開放感が限度をこえ、狂騒的ともいえる昂ぶった浮揚境に彼を連れ去ったのだ。これも天才ならではのことなのかもしれない。

毎晩のように酔いつぶれ、そのかたわらにはたいてい女がいた。目はうつろだった。わたしの顔を見ると「さあ、早く商売をはじめよう」とせきたてた。わたしは言った。

「もうしばらく待ってくれ。わたしがヌシの世話になってからまだ二年もたってないんだ。いくらなんでも一人立ちするには早すぎる。ヌシの立場にもなってみてくれ」

チャンは小さくうなずいた。チャンの放蕩三昧の生活はそれからもつづいた。

チャンが心配で、仕事にもろくろく身が入らないでいたわたしは、ふとあることを思いついた。そうだ、ハラルだ! ハラルにいさめてもらおう。いくらあいつでも、ハラルの言うことなら聞くだろう。さっそくハラルをともなってチャンのところに行き、彼女に説教してもらった。やさしい説教だった。彼は神妙に聞いていた。そしてぽつんと言った。

「わかった。もう心配はかけない」

だが、しばらくたつとそんな誓いはけろりと忘れ、もとのすさんだ生活にまい戻ってしまった。そして「さあ、早く商売しよう」とわたしをせきたてた。ここまできたのじゃもうしょうがない、ヌシに相談するほかないと思っていたやさき、とんでもない報(しら)せがチェトゥマルのルーゴからとどいた。ハラルの像に魅せられた王様が、ハラルに直接会いたいとだだをこねているというのだ。チャンもさすがに驚いて、乱行もしばらくはとだえた。

みなでいろいろ相談したものの、王様にさからうなんてことはできっこない。とって食おうというのではないし、会うだけならいいじゃないかということになって、承諾の返事をルーゴに出した。

一週間ほどして迎えの使者たちがやってきた。ハラルだけをやるわけにはいかないので、ヌシとわたしとチャンがつきそっていくことにした。チャンは、自分の作品にもう一度会ってみたいと真顔で言った。

しょの10

ハラルは、王との接見を無難にこなした。しかし、王のほうは無難では済まなかった。実物のハラルを見て、王はのぼせあがってしまったのだ。王は女に対しては淡泊だと思い込んでいた家臣たちは、びっくりしてしまった。

王はなかなかハラルを手ばなさなかった。そのうちに、ハラルを妃にしたいと言いだした。王はわたしくらいの歳だが、まだ独身だった。ハラルの家柄が問題となるが、父親のヌシはいちおう名のとおった商人だし、一流の商人は貴族と同格とみなされていたから、そこは何とかつじつまは合わせそうだった。

ヌシはわたしの意見を求めた。わたしは、ハラルさえよければ、彼女が王妃になるのに反対する理由はないと答えた。ヌシはびっくりしたような顔をした。そして静かに言った。

「実はな、おまえにハラルをもらってもらおうと思っていたのだ。そして、いずれはわたしの家業をついでもらおうともな。それがこうなったからには、おまえの本当の気持を聞かせてもらわなけりゃならん」

わたしは言った。覚悟はできていた。

「旦那さん、まことにかってで申しわけないのですが、それはできません。わたしは、自分の故郷に帰る望みをまだ捨ててはいないのです。わたしは、ルーゴのようにこの地の娘をめとり、子をつくってこの地に根をおろすことはできません。わたしはしょせんよそ者なのです。ですから旦那さん、そのことだけはどうかあきらめてください」

ヌシはわたしの言葉を聞いてしょんぼりした。そしてうめくように言った。

「わたしは、すんでのところでカシケ夫婦に仲人を頼むところだったのだ。いや、おまえの気持を聞いておいて本当によかった」

「すみません、旦那さん・・・」

わたしは、こんなにつらい思いをしたことはなかった。海で遭難していたほうがよほど楽なくらいだ。わたしはヌシの気をひき立てるように言った。

「それにハラルは、わたしなんか相手にしてませんよ」

ヌシは怖い目をしてわたしをにらんだ。が、すぐにまたもとの柔和な目に戻って言った。

「そうだとも。おまえのようなよそ者に、心を寄せるはずがあるものか。だが念のために、あいつにはおまえの本当の気持をつたえておくべきだろう。わたしから言っておくよ」

わたしは、何か大切なものを失うような気持で小さくうなずいた。

チェトゥマルの王は多少風変わりではあったけれど、決して頑昧でもわがままでもなかった。少し時間をくれというハラルの頼みを快く聞きいれ、村へ帰る彼女とわたしたちを、船着き場までわざわざ見送りに出たほどだった。自分の作品と再会したいと願っていたチャンは、王のはからいでその望みを叶え、ずいぶんすっきりした顔をしていた。

父親からすべてを聞かされたハラルは、結局、王のもとに嫁ぐことになった。妻を亡くしているヌシ・パンヤオは、一人ぼっちになってしまうので、住まいをチェトゥマルへと移すことになった。ヌシはわたしに、稼業のほうはもう引退して自分は隠居するから、あとはおまえが継ぐようにと言い、さらにつづけて

「どうだ、いっそのことおまえもチャン・プーも、わたしと一緒にチェトゥマルへ移ってみては。そうすればわたしもさびしい思いをしないですむ」

と言った。

わたしはチャンと話し合って、ヌシの提案を受けいれることにした。チェトゥマルにはルーゴもいる。何か、気分が浮き立つようなすばらしいヌシの提案だった。

そんなわけで、ハラルのチェトゥマルへの旅だちは、ずいぶんにぎやかなものになった。ハラル親子だけでなく、異邦人の使用人と気まぐれな彫り物師が加わり、さらに黒マントの神官長までが同行することになったからだ。神官長は実はチェトゥマルの大神官の息子で、老齢の大神官のあとを継ぐべく国に帰ることになったのだ。

カシケをはじめ、村じゅうの者が見送りに出た。カシケにしても、自分の村から王妃がでるというのはひじょうに名誉なことだった。彼は上機嫌で、しかし一方では少しさびげに、また不安そうにこう言った。

「ああ、ヌシだけでなく神官長も行ってしまうのか。ヌシ、あんたのおかげでこの村は、チェトゥマルやウルア、そして遠くはタバスコまで取引を広げることができた。あんたがいなくなっても、それは変わることはないのだろうな。それから、神官長、あなたほどの器量のあるあと継ぎというのは、もう望んでもむりであろう」

ヌシは言った。

「大丈夫だよ、カシケ。かえってこれまでよりもよくなるさ。この村でのわたしの商いは、わたしの商売仲間がみんなひき継ぐし、それにチェトゥマルにはわたしたちがひかえている。心配はいらないさ」

こんどは神官長が言う。

「カシケ、あなたはわたしをかいかぶっておられる。なに、わたしくらいの人材ならいくらでもおるし、こんど村にやってくる神官長は、わたしなんぞよりもずっと徳の高い僧ですぞ。安心なさい」

素直なカシケは安心したようにうなずく。このカシケをわたしは好きだった。カシケはわたしに言った。

「思えば、おまえほど数奇な運命にもてあそばされた者はない。だが、おまえは決して不幸ではないのだ。チェトゥマルにいるあのルーゴにしてもな。ルーゴは我々の神に帰依したが、おまえはどうやら、おまえたち伝来の神をまだ捨てられずにいるようだ。おまえが隠し持っている十字架にかけてそう言うぞ。だがまあいい、神官長、この若い異教徒のことをよろしくお頼み申しますぞ」

神官長はほほ笑んで小さくうなずく。

「それから、チャン。おまえは、おまえの生まれたところに戻るのだ。おまえの母はすでに死んだと聞く。その母親の菩提をとむらってやるがいい。どんなにひどい親でもな、死んでしまえばその罪は浄められる。だからな、その親をとむらってやれば、おまえも共に浄められるのだ」

チャンの目にちらっと光るものが浮かんだが、彼はそれをふっきるようにすかさず言った。

「カシケ、あんたはすばらしい説教をなさる。あんたが神官長のあとをつげばいい」

カシケは神官長の顔をうかがった。神官長は顔を真っ赤にして笑いたいのをがまんしている。カシケは神官長をつっ突いた。神官長の笑いがはじけた。カシケも腹をかかえて笑った。みなが笑いくずれた。その笑いは見送りの村民たちにも伝染し、その高らかな笑いのうずに押し流されるようにして、わたしたちは村を離れた。

チェトゥマルへの旅の途中の、海上でのことである。わたしは右岸の絶壁の上に、エスパーニャのセビージャ(セビリア)にもおとらぬほどの壮麗な石造建造物が建っているのを見つけた。正確に言うと、また見つけたのである。船旅の途次、この海域を通過するおりにはいつでもここで、あの城塞のような建造物に出くわすのだ。わたしは神官長にたずねた。

「いつも気になっているのですが、あの立派な建物はいまでも使われているのですか?」

「いや、使われてはいない。あそこはサマ(現トゥルム)といって、一時は海上交易で栄えたところだがな。マヤパンが盛んなころはマヤパンの支配下にあった」

「マヤパン?」

「そうだ。六十年ほど前に滅びた国だ。我々の村のずっと西のほうにあった。我々の村ももちろん、マヤパンに服属していた。マヤパンは、この地方随一の強国だったのだ。そのマヤパンが滅亡したあと、この地方は各地の族長が小さな国を建ててあい争うようになり、混乱のちまたと化してしまった。そんなさなか、我々の村はずっと南にあるチェトゥマルの支配下に入ったのだ」

この地方は、いまよりも昔のほうがずっと栄えていたということは、ヌシやその商人仲間からもよく聞かされていた。そのころの大規模な遺構が、あちこちにまだ残っているという。

神官長は言葉をつづけた。

「これから帰るチェトゥマルの西から南にかけては、もっとすごい栄華の跡が密林のなかに埋もれている。それらの都はもう何百年も前のものだという。チェトゥマルはそれらの栄華の残り火みたいなものだ。我が民の栄光は、はるか昔にすでに燃えつきてしまっているのだ」

絶壁の遺構にぼんやり目をやる神官長はひどくさびしげだった。

しょの11

ハラルの婚礼の儀式が盛大にとり行われて、彼女は晴れて王妃の座についた。それと同時に、わたしたちのチェトゥマルでの新生活もはじまった。ヌシは、王室から立派な邸宅を与えられてそこに住んだ。彼は隠居の身ではあったけれど、まだまだ経験不足のわたしを何くれとなくたすけてくれた。

特筆すべきはチャン・プーである。この男は、彫り物では腕のいい職人だったが、商売をやらせても隅にはおけない、如才なく抜け目のない一流の商人だったのである。神はこの男に二物を与えたのだ。いや、ひょっとするとまだまだ隠れた才能があって、神は三物も四物もこの男に与えているのかもしれない。

最初のうちは少々とまどったものの、チェトゥマル流の暮らしぶりにもだんだんとなれて、商売のほうもそこそこに順調だった。もっとも最近では、わたしなんかよりもチャンのほうが仕事に夢中で、わたしなんぞはいてもいなくてもいいようなあんばいだった。それをいいことに、商売のほうはほとんどチャンまかせにして、わたしは一人のほほんと過ごしていた。

平穏無事な時間が流れてゆく。その時の流れのなかで、わたしはふと、憂鬱に似た気分にとらわれている自分に気づいた。理由らしきものをあげることはできる。故郷へ帰るという自分の望みは果たして叶えられるのか、はたしてそれはいつのことになるのか、その機会はもはややってはこないのではあるまいか・・・。

これまでにも幾度となくくり返されてきた、答のないせんない自問である。そんなことで、いまさらくよくよ思い悩むものであろうか。

思い起こせば、そもそもはサント・ドミンゴへ向かった船が遭難して、わたしはかろうじてあの海辺に流れつき、原住民の捕虜になったのだった。最初は囚われの身であったが、生贄になりそうなところをどうにかたすかって奴隷となり、さらに運が好転して、尊敬にあたいする人物の使用人になることができ、チャン・プーという得がたい友達までできた。おまけにいまでは使用人ですらなく、一人前の独立した商人である。そして仕事のほとんどは相棒のチャンにまかせっきりなのである。

ようするに余裕ができたのだ。これは、ある意味でよくないことだった。人間は変な余裕ができると、その余裕が余計となり、その余計に見合うやらなくてもいいようなことばかりに精を出すようになる。遊惰や享楽に走ったり、酒や女におぼれたり、かと思うとわたしのようにとりとめもなく必要以上にあれこれ思い惑ったりする。わたしのもやもやの原因は、たぶんそんなところにあるのだと思う。

わたしはあるさわやかな夕暮れどき、もとは村の神官長、いまではチェトゥマルの大神官の座にある黒マントの男のもとへ向かった。チェトゥマルに大神官は三人いるが、彼はそのうちの一人だった。

神官たちの住まいは、町の中心の大広場に沿って建っていた。今日は何の祭礼もない日なので、大神官は居宅にいてくつろいでいた。いつもはごわごわの髪の毛も、今日はきれいに洗ってある。黒のマントもはずしている。

「おや、珍しいことがあるものだ。自ら異教徒の神域にご入来とはな」

大神官の皮肉にも、わたしはにこりともしなかった。簡素な部屋の窓からは、高さ二十五エスタード(四十メートル)ほどもある大基壇が見え、その頂きにこの国の首座をほこる神殿が鎮座していた。わたしは何からきり出したらいいのかわからず、とほうにくれていた。

「夕食はまだなんだろう、一緒に食べようじゃないか。ちょうどはじめようとしていたところなんだ」

そう言って、大神官はわたしにすわるよううながした。まもなく下僕の手によって料理が運ばれてきて、白い木綿の布地でおおわれたテーブルの上に並べられた。タマル、アトレ(とろ火でふやかしたトウモロコシをすりつぶして煮たてた粥)、スープ、それに食後の葉巻。庶民の食卓と変わらない。神につかえる身ともなれば、食事も簡素なのであろう。

「王家ともゆかりのある商人のあんたには、とても口には合わないだろうが、まあがまんして食べてみてくれ」

大神官の人柄に触れてほっとし、力が抜けた。わたしたちは黙々と料理を口にはこんだ。そして食後には、葉巻に火をつけた。葉巻というのは、インディアスだけでしか採れないある植物の葉(煙草)を乾してまいたものである。これを吸うとフワッとして、くつろいだいい気分になる。香の一種として儀式にも用いられる。

大神官が言った。

「何かお悩みのようだが」

わたしは言った。

「いえ、悩みというほどのものではありません。何かその、もやもやして気分がすっきりしないのです」

「それは、あんただけにしかわからないような種類のものか? つまり、あんたというまれにみる数奇な運命の渦中にある者だけにしかわからないようなものなのか?」

はたしてどうなのだろう? わたしは自信なさげに答えた。

「ええ、たぶん」

「あんたは確か暦を持っていたね」

「故郷で使っていたやつを、いまでも持っています」

「見せてくれないか」

わたしは、いつも肌身離さず持ち歩いている革製の小さな暦をとり出して彼に渡した。

「万年暦になっていて、何年でも使用できるんですよ」

「ふむ」

と言って、大神官はくい入るように暦を見ていた。わたしは暦の見方を彼に教えた。

「ふむ、ふむ」

彼はじつに興味深げにわたしの説明を聞いていた。

「で、この暦は実際の季節とうまく合っているのかね」

「いえ、だめです。実際の季節とのずれが年々積み重なって、最近では暦のうえの春分が実際の春分と十日もずれてしまっています」

「十日もか!」

わたしはうなずく。

「それはひどい、あまりにひどい」

大神官は身も世もないといったふうに慨嘆した。

「我々の暦はな、一万年に一日のずれしか生じない」

「嘘だ。本当のはずがない」

「いや、本当だ。太陽と月それに金星の運行をな、幾世代にもわたって精密に観測しつづけて、暦の修正が必要な時期になると正しい日付に戻すのだ」

「なぜ、そこまで精密な暦が必要なのです」

「この世界はな、十三バクトゥンごとに死と再生をくり返すのだ。一バクトゥンというのは十四万四千日のことだ。だから、十三バクトゥンは百八十七万二千日となる。暦の修正もふまえると、それはだいたい五千百二十五年だ。計算によると、あと五百年もしないうちにその五千百二十五年がすぎてこの世は滅びる。この地上にあるものはすべて、洪水で押し流されてしまうのだ。だからな、その終末の日へ近づく日々を正確に数えていく必要がある。心の準備のためにな。それで正確な暦がいる。我々はだが、その終末を決して恐れてはいないのだ。それはまた、新世界誕生の産声があがるときでもあるのだからな」

わたしは妙な符合に気づいた。ヨハネの黙示録によれば、神と悪魔の最終戦争によってこの世が滅びても、神に選ばれた十四万四千人はなんとか生き残るという。大神官の言う一バクトゥンとは十四万四千日だから、数は一緒だ。そして洪水と戦争の違いはあれ、世界がいったんは滅亡するという点でも両者は一致している。だから、大神官の言う終末論が、わたしにはそれほど突拍子なものとは思えなかった。

「それにな、暦は我々の運命も左右しているのだ。時をあらわす数字には神々が宿っていてな、その神々のおぼし召しによってその日、その月、その年の運勢が決まるのだ」

「しかし、それでは運命はもうあらかじめ決められたものとなってしまうじゃないですか」

「いや、それがそうはならんのだ。互いに矛盾対立する神性をそなえた神々が、その時々を同時に支配するのでな。どの神のどの神性の影響がいちばん強く及ぶのかは、複雑きわまる時の秘法に通じた者でなければわからない」

「そのような秘法を会得している人はいるのですか」

「いや、いまはおらんさ。我が民の栄光はなやかなりしころにはいたと聞く。はるか昔の話さ」

「あなたはどうなんです」

大神官は、思いがけないことを聞かれたというような顔をした。

「うむ。いちおう勉強はしてるがな。錯綜した時の秘密をきわめるところまではとてもとても」

「わたしに教えてくれませんか。いえ、時の秘密を知ろうだとか、そんなおおげさなものじゃないんです。わたしもあなた方ほどではないにしても、暦にはひとかたならぬ関心をもっています。あなた方の暦のおおよそのしくみを知りたいんです」

「ふむ。心に巣くう葛藤をまぎらわそうというのであれば、心ゆくまで遊びほうけていればいいものを、またあえてわずらわしい考えごとを上積みしてなおかまけようというのか。あんたはどうやら、嵐のときに、みなが火を囲んでくつろいでいるときに、たとえ自然に彼らの仲間になれるとしても、あえてはだしで帽子もかぶらず、吹雪のなかへ出ていってしまうような男のようだな」

わたしはぎくりとした。彼のこの言葉は、わたしの好きなカタルーニャの詩人であり、騎士であり、王室づきの鷹匠でもあったアウジアス・マルクのつくった詩そのものなのだ。

わたしは嵐のときに

みなが火を囲んでくつろいでいるときに

たとえ自然に彼らの仲間になれるとしても

あえてはだしで帽子もかぶらず、吹雪のなかへ出ていくような男なのだ

こんな異国の詩をどうして彼は知っているのであろう。あまりに驚いて言葉を失っているわたしに、大神官が言った。

「ははは。びっくりするのもむりはない。実はな、いまの文句はまだ村にいるころにペドロから聞いたものなのだ。あいつはな、慎重で口数も少なく、喜怒哀楽を表に出すタイプではなかった。剛毅な男なのだが、愛嬌に欠け愛想がないので損をしていた。だが不思議とな、わたしには気持を開いていろいろと話をしたんだ。そんな彼がある夕方、口ずさんでいたのがいまの文句だ。わたしは、そのときの彼の目に涙があるのを見て、その文句に興味をひかれて、我々の言葉に直してもらったのだ」

ああ、ペドロ。むくわれることない奴隷の身のままで、この地の人と世情をも知ることなく、一人孤立したまま生を閉じてしまった男。その男の心のうちを吹きあれていたであろう嵐。わたしはペドロのせつない涙を思い、自分も思わず泣きそうになった。

そういえば、ペドロが内緒でこっそりうち明けたところによれば、彼はカタルーニャの出身なのだった。彼は、以下に述べる理由から、自分の出身地を偽ってここインディアスにやってきていたのだ。

カタルーニャというのは、フランスと国境を接する地中海沿岸の地方で、かつては地中海を制覇して、その海上権を握るほどの勢威をふるった時期もあったのだが、いまではエスパーニャの中央部を占めるカスティーリャに押されて、かつての勢いはなくしている。そしてカスティーリャ出身の女王イサベルの遺言によって、カスティーリャ出身以外の者はインディアスの征服と経営からは完全にしめ出しをくっている。そんなわけで、カタルーニャ人は、我々カスティーリャ人に対しては並々ならぬ敵愾心をいだいている。ペドロが何かと孤立しぎみだったのも、そのへんの事情がからんでのことだったかもしれない。

「どうした?」

という大神官の心配そうな声がして、わたしは我にかえった。彼はやさしくほほ笑んでいた。

「ぼちぼちはじめるとするかな」

という大神官の声をかわきりに、わたしのわたしなりの暦の修学が、その日からはじまった。

しょの12

大神官のもとでわたしが学んだ暦法の数々をここでくどくど言うのはやめよう。ややこしいことこのうえなく、しかも完全に暦法を習得するためには、天文の知識と天体観測の技術も不可欠なのだ。でも、その複雑さと難解さのおかげで、わたしのもやもやはどうにかふっきれたのである。

チャンは、そのことでよくわたしをからかったものだ。

「あんたは神官になるといい。商売はあんたには向いてない。あとのことは大丈夫、わしにまかせておくがいい」

まあ、そう言われてもしょうがなかった。商売はそっちのけで、毎日のように大神官のもとを訪れては、時の秘密がどうだの、金星の満ち欠けがどうだのとやっているのだから。暦だの文字だのに通じるのは神官と一部の王族と貴族だけで、庶民にはしょせん無縁のものなのだ。

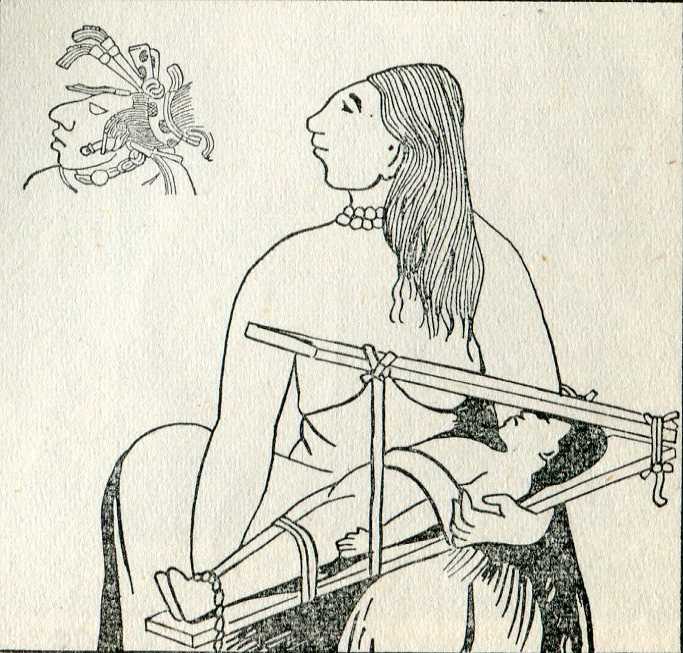

いま文字といったが、この地で使われる文字というのはじつに風変わりで、複雑怪奇である。人面や獣面の多用された奇怪な絵柄が描いてあって、それが文字なのだという。過度の装飾がほどこされたうえ、まるで空白を恐れるかのようにぎっしり石に彫り刻まれていたり、陶器に描かれていたり、コデックス(絵文書)に書き込まれている。

マヤ文字

コデックスというのは、木の皮をたたいて伸ばしたものの両面に漆喰を塗ったもので、文字はもとよりひじょうに細密な絵や意匠を、ふんだんに彩色をほどこして記すことができる。ふだんは屏風のように折りたたんでおく。このコデックスは、いにしえの賢者や知者から受け継いできた天文や暦法などに関する貴重な知識の宝庫である。日食と月食の予知についての計算法を記したものまである。

これらの文字が、その面目をもっともほどこすのは石碑においてである。王の誕生や結婚、即位、死、戦勝記念などの歴史的事実とその日付が、高さ五エスタード(八メートル)もあるような巨大な石碑に刻まれる。チェトゥマルの王とハラルが結婚した事実とその日付の刻まれた石碑もすでに建立されている。

若い王の即位を記念して761年につくられた石碑(ピエドラス・ネグラスより出土)

創元社刊「古代マヤ文明」マイケル・D.コウ著より引用

チェトゥマルの西から南にかけての密林のなかには、何百年も前に栄華を誇った都市の遺構がいくつも残っているが、往時は暦の命ずるままに、五年、十年、あるいは二十年と経るたびに、石碑や神殿を新しく建てていったのだという。ときには、暦の修正を記念するために、新しく神殿をつくるということもあったらしい。これらの石造都市はだから、そのまま石でつくられた暦だともいえる。都市はまさに時間にとりつかれていたのだ。

だが、これらの諸都市は奇妙なことに、その支配者自らの意志によって棄てられてしまったという。師匠の大神官はこう言った。

「生き物に寿命があるように、この世にあるすべてのものには寿命がある。この世そのものですら、その運命をまぬかれることはできないのだ。棄てられた都は、ある逃れようのない理由によってその寿命が尽き果ててしまったのだ。都の支配者は姑息な延命は望まなかった。そんなことをしても危機を先伸ばしにするだけで、かえってより深刻な混乱をもよおしてしまい、せっかくの再生の芽をつみとることにもなってしまうからだ。彼らはすべてのものには寿命があり、再生があるという真理を受けいれたのだ」

この地では、首をつって自殺した者は女神イシュタブの保護のもとで、天国の安息を得られるという信仰があるが、それも、おのれの寿命をいさぎよくみきった者は祝福されるという暗黙の了解があるからではあるまいか。

自殺の女神イシュタブ

なぜ首つりなのかといえば、その他の自殺の手段、たとえば水に飛び込むとか、高いところから飛びおりるとか、刃物を使うだとかは、生贄を捧げる聖なる行為、たとえば聖なる泉に生贄を投げ込んだり、刃物で生贄の心臓をとり出したりする行為と重なってしまうので、具合がわるいのであろう。

さて、このように、時間だとか、文字だとか、天文のことばかりにうつつを抜かしているうちに、さすがにわたしもいくらか疲れをおぼえてきた。そんなやさきに、ヌシとチャンとこのわたしに王宮から球戯観戦の招待があった。王とハラルのはからいであろう。渡りに船と、わたしたち三人は、王宮から指定された日時に球戯場へ出かけた。

球戯場は町の中心の大広場にあった。大広場には、大神殿を筆頭にさまざまな規模の神殿が建ちならんでいるが、球戯場は、それら神殿群の付帯施設の一つとして広場の一角を占めていた。

球戯は、石で組まれた高さ五エスタード(八メートル)ばかりの二列の長い基壇にはさまれた東西に細長い空間で行われる。

メキシコのチチェンイッツアにある最大規模の球戯場跡(サイト「マヤ遺跡探訪」より引用)

その細長い球戯場の両端には神殿があり、長い基壇の中央部の壁上には二階建ての石造建物が鎮座して球戯場を見おろしていたが、これは王族と貴族らの専用観覧席となっていた。わたしたちは女官に案内されてこの専用観覧席の一階に座を占めた。二階は一階よりも小づくりだがずっと贅沢で、王一族と貴族らの御用達になっている。そこにはハラルもいるはずだった。

今日の球戯は、青色リボンの戦士団と、赤色リボンの戦士団とのあいだで争われるのだという。七日後にやってくるエカブの使者にたいする対応を決するための試合なのだ。青色リボンの戦士団が勝てば諾を、赤色リボンの戦士団が勝てば否を使者につたえるのだという。否をつたえた場合、エカブとのあいだで戦(いくさ)が起こる可能性もあるらしい。エカブというのはチェトゥマルの北方にある国で、五年前に、わたしたちエスパーニャ人を捕まえたことのあるあの太ったカシケのいた海辺の村は、この国の一角を治めるさる首長の支配下にあった。

そんなわけで、この地の球戯というのは単なる見せ物ではなく、神託を得るためのものであったり、都市間の代理戦争であったり、豊饒を祈願する儀式であったりした。球戯を見まもるのも、王族と一部の貴族、特権者のみにかぎられていた。

球戯場というのは、前述したごとく二列の長い基壇にはさまれたやけに細長い空間なのだが、その東西へ伸びた空間の中央部分が試合場となっていた。そして、その試合場を東西にはさんで試合に出場する戦士たちと楽隊が対峙していた。楽器はすでに奏でられていて、押さえた楽のねが場内に静かに流れている。

やがて、細長い球戯場の両端にある神殿のそれぞれから審判役の神官が一人ずつ出てきた。よく見ると、その一人は、わたしに暦を教えてくれているあの黒マントの大神官だった。もう一人の審判は若い男だった。二人の審判はそれぞれ、そこからはじまっている長い基壇の起点に刻まれた階段をのぼって壇上に立った。二列の基壇のそれぞれの端に佇立する彼らは、細長い球戯場をはすかいにはさんで互いに相向き合い、やがてしずしずと中央に向かって壇上を歩みはじめた。ボールは黒マントの大神官が持っている。中央に達すると、彼はボールを大事そうに両の手のひらでつつみ込み、それを高々とさし上げた。彼が主審であることがわかった。

緊迫した一瞬ののち、彼はそのボールを試合場に投げ入れた。試合が始まったのだ。待ちかまえていた楽隊の奏鳴が、ここぞとばかりに炸裂した。

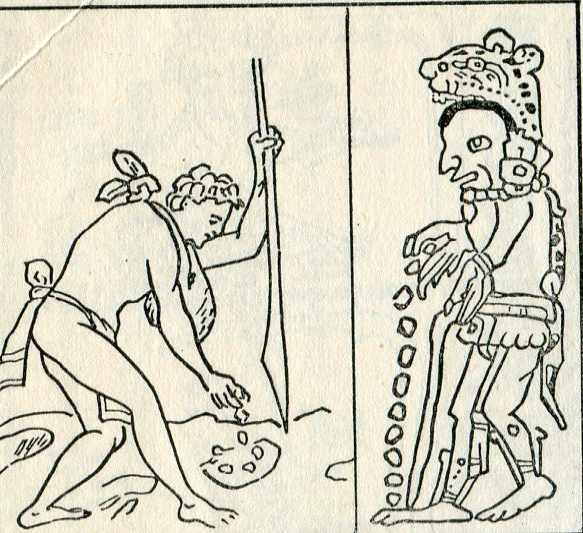

ボールをめがけて両軍の戦士たちが殺到した。彼らは、ひじ、前腕部、腰、腹、ひざに革製の防具をつけている。手足を使うことは禁じられているので、手足以外の部位、腕、ひじ、腰、ひざなどでボールを扱わねばならない。それらの部位を使って味方からのボールを受け、対手(あいて)にぶつける。対手へ当てたボールが地に落ちれば一点が与えられ、対手がそのボールをうまく受け止めてしまうと点にはならない。また対手側の首将に当てて、その首将が受けそこなえば三点が入る。首将だけは手を使ってボールを投げても受けてもよいが、ボールを持ったまま歩いたり走ったりすることは禁じられている。また、対手にボールをぶつけることもできない。彼がボールを受けたり、地に落ちたボールをひろったときには、その位置から味方へ投げるか、基壇の壁面から垂直に突き出たマーカー(石の輪)めがけてボールを投げる。もちろん対手側のマーカーにである。マーカーは二列の基壇それぞれの中央部にとりつけられ、一方が青色リボン側、もう一方が赤色リボン側のマーカーである。うまく対手側マーカーの輪を通れば三点が与えられる。マーカーの地上からの高さは四エスタードぐらい(六メートルちょっと)であろうか。そのマーカーの真上の壁上に審判がいる。青色リボン側マーカーの上には黒マントの大神官が、赤色リボン側マーカーの上には若い審判がいた。

ボールは、ひじょうに固い木の実の芯をツルクサでぐるぐるまきにし、その上をゴムで厚くおおったもので、強い弾力をもっている。大きさは手のひらにのるカボチャほどだ。ちなみに、ゴムの原料となる樹液はこの地の原産で、この当時にはまだインディアス以外の地では知られていない。

主審に投げ入れられたボールを両軍いり乱れて追いかける。足の早い赤色リボン側の首将――彼のつけている防具は赤色で、青色リボン側の首将のそれは青である。他の戦士たちはみな白色の防具をつけている――が、頭一つ抜け出してボールを手で拾い、味方の戦士に投げた。

ボールを胸で受けた赤色リボンの戦士は、それを前腕でかかえ込んで対手側の首将を追った。首将に当てれば三点が奪えるからだ。青色リボンの戦士らは、自軍の首将の前にたちふさがって対手の突進をはばみ、別の青色リボン戦士数人は、ボールをかかえた赤色リボンの戦士に襲いかかる。ボールを奪われてはかなわないので、ボールをかかえた赤色リボンの戦士は、手近の味方にボールをぽんと放った。その浮き玉をもらった赤色リボンの戦士は、前腕で思いきりボールをたたいた。

ボールを打とうとする戦士像(ニュートンムック「マヤ・アステカ・インカ文明」より引用)。

そのボールは青色リボンの戦士に当たったが、青色リボンの戦士はかろうじてそれを胸と前腕とで抱きとめ、ぽんと浮き玉をあげて逆に前腕でうち返した。そのボールは赤色リボンの戦士に当たり、地に落ちて転々ところがった。青色リボン側の壁上にいる黒マントの主審の手がさっと上がり、青色リボン側に待望の一点が入った。

地に落ちたボールをめがけて両軍の首将が突進した。地に落ちたボールをひろえるのは、手が使える彼らだけである。足の早い赤色リボン側の首将がひと足さきにボールに達して、たまたまそこが対手側の壁ぎわのいい位置だったので、壁のマーカーめがけてボールを放った。ボールはマーカーの輪をそれ、壁をかすって落ちた。地にはずむそのボールを、走りよった青色リボン側の首将がひろって味方に投げた。

再びボールの激しい奪い合いがはじまった。点をとったりとられたりの熾烈な争いが小一時間ばかりつづいた。神殿のコパルの香が燃えつきるまで、この闘いはつづけられるのだ。両軍ともいまや必死で、試合は肉弾戦と見まごうような様相をおびはじめた。血を流す者も出はじめたが、よほどの大怪我でもないかぎり戦士の交替は認められない。これは遊戯ではないのだ。本当の戦(いくさ)のつもりで戦士たちは戦っているのだ。試合の激しさはいっそう増していく。なぐり合い、けり合いもある。止める者は誰もいない。

足の速い赤色リボン側の首将がいま、点をとるには絶好の位置にいた。彼は、味方が腰ではじいたちょうど頃合いのボールをもらって、対手側のマーカーめがけて放った。ボールは吸い込まれるように青色リボン側マーカーの輪をくぐりぬけた。マーカー壁上にいる黒マントの主審がそれを見とどけて合図を送り、赤色リボン側の壁上にいる若い審判の手が高々と上がった。赤色リボン側はこれでいっきょに三点を加えた。

その後も赤色リボン側の優勢のうちに試合は進行した。主審の指示で一度の休憩ははさんだものの、戦士たちの疲労は増す一方で、それにつれ得点は入りやすくなってくる。気がつくと、五点の差をつけて、赤色リボン側が勝っている状況となっていた。

青色リボン側の首将が胸をたたいて何ごとか叫んだ。これまで気づかなかったが、その声を聞いてその男が誰なのかやっとわかった。それはルーゴだった。そうだ、彼は戦士なのだ。彼が出場していたって何の不思議もない。ルーゴが栄えある首将として、また黒マントの大神官が畏敬すべき主審として出場している・・・。そこには、王夫妻のわたしたちに対する心づかいが見てとれた。

ルーゴはなおも叫んでいた。彼は猛りくるっていた。エスパーニャの闘牛場の牛みたいだった。彼は赤色リボンの戦士をけ散らして対手側マーカーに向かい突進した。赤色リボン戦士のボールの一撃をかろうじてかわすと(これに当たって受けそこねると三点を失ってしまう)、そのボールを拾って、えいやとばかり対手側の壁めがけて投げつけた。強くはね返ったそのボールを、近くにいた味方が壁まぢかまで迫っているルーゴに前腕でうち返した。ルーゴはそれを受けとめると、ねらいすませた力強い投擲を行った。ルーゴの強い意志をのせてボールは宙を飛んでいき、赤色リボン側のマーカーの輪に見事に吸い込まれた。ルーゴの美しいゴールだった。それを見とどけた若い審判の合図を受けて黒マントの主審が手をたたいてルーゴを祝福し、手を高々と上げて青色リボン側の得点追加を告げた。

青色リボン側に勢いがついた。そして彼らは思いきった作戦にでた。彼らの一人がボールを両腕に確保すると、ほかの者たちはその男とルーゴをとり囲み、一団となって対手側マーカーに突進したのだ。一団が壁ぎわまで迫ると、ボールを両腕にかかえた男はルーゴにそれをぽんとわたし、ルーゴはそれをもらってマーカーめがけて放った。それは惜しくも輪をかすめて、赤色リボン戦士の前腕で受けとめられた。

と、ここで、青色リボン側の戦士はいっせいにばらけて赤色リボン側戦士を追い、とびかかって脚に組みついた。ルーゴは全速力で自軍マーカーに向かってひきあげる。おりしもそこでは、対手側の首将が、味方から返ったボールを余裕たっぷりにマーカーめがけて放ろうとしているところだった。そんな対手側首将にかろうじて追いついたルーゴは、対手側首将に組みついてシュートを妨害した。ボールは輪をそれて壁をかすめて落ち、地上をてんてんと転がった。ルーゴがそのボールを奪い、思いっきり対手側の壁へ向かって投げつけた。

二人の首将は、はね返ってくるボールを追った。ほかの戦士たちは組んずほぐれつのまっただなかにあるため、いま自由に体が動かせるのはこの二人だけだ。ルーゴがいち早く壁からはね返ってきたボールを奪い、(ボールを持ったまま走ることは禁じられているので)さらにもう一度壁に向かってこんどはゆるく投げつけた。そのはね返ったボールを敵の脚に組みついている青色リボンの一人が、不自由な姿勢のままひざでけり返した。ボールは壁ぎわまで迫っていたルーゴに渡り、彼はマーカーをめがけてボールを放った。ボールは、たよりなげな軌跡を宙に描きながらもマーカーの輪をくぐり抜けた。ルーゴの得意技が再び決まった一瞬だった。

若い審判からの合図を見定めた黒マントの主審がおごそかに手を上げ、ある神の名を高々と叫んで試合の終了を告げた。長い戦いはついに終わった。一二対十一の僅差ながら青色リボン側の勝利となり、この結果、エカブとの戦(いくさ)は回避されることとなった。

第2章へ⇒