三年の歳月がまたたくまに過ぎ去った。その三年のあいだにも、わたしの知らないところでは、運命の歯車は休むことなく回りつづけていたらしい。

その年(一五一九年)の二月下旬のことである。乾季の明けまでにはまだ間のある時分だった。わたしは珍しくチェトゥマルの市に商いに出ていた。チャン・プーはすでにご用聞きに出ている。久しぶりに市に出てきたわたしは、手もちぶさたで半分居眠りをしていた。そして妙な夢をみた。

頭に羽毛を生やした大蛇が虚空をただよって、口をかっと開けている。金星の神であり、風の神であり、創造をつかさどる神でもあるククルカンだ。

チチェンイツァ遺跡のピラミッドの階段の側壁に階段の影が浮かび上がり、それがちょうど大口をあけた大蛇(ククルカン)がうねっているように見える現象で、春分の日と秋分の日にだけ見ることができる。

その口からは、月と洪水の女神であるイシュチェルが顔をのぞかせている。老婆である。

イシュチェル(天神イツァムナーの妻)

彼女は、手にした水瓶をかたむけて地上に水をそそいでいる。地上は大洪水にみまわれていて、人と人の創ったすべてのものが洗い流されている。

この決して心楽しいとはいえない夢を、チャンがけ散らしてくれた。彼は血相を変えて飛び込んできて、わたしの背中を思いきりどやしたのである。彼のかたわらには身なりのよい商人ふうの男が二人立っていた。

「ぐうたら旦那の夢見を妨害してすまないところだが、いまはそれどころじゃないぞ。あんたとルーゴを探しているやつらがいるんだ。あんたと同じ白い皮膚をした人間どもだ。そいつらがあんたとルーゴに宛てた手紙も届いておるぞ」

わたしは、その日がやっと巡ってきたことを知った。わたしたちのことをつたえ聞いたエスパーニャ人が、ついに現れたのだ。

「そいつらはコスメル島にいる。ものすごく大きな家を海に浮かべてやってきたそうだ」

コスメル島というのは、チェトゥマルのずっと北にある大きな島で、この一帯の海上交易の中継地となっている。また、最前の夢に出てきた女神イシュチェルの聖地ともなっており、ほうぼうから巡礼が訪れる。

「チェトゥマルの商人の口からあんたらの噂をつたえ聞いたコスメルのカシケが連中につたえたものらしい。白い皮膚をしたそいつらはものすごい関心をしめして、ぜひおまえさんたちに会いたいと言ったそうだ。そしてたまたまコスメルにたち寄ったこの二人に、あんたらに宛てた手紙を託したというわけだ」

こう言って、チャンは同行してきた男たちの一人にぐいと手を突き出した。チャンは早くしろといわんばかりにその手をふった。せかされた五十年配の温厚そうな顔をした男は、腰にまきつけた小物入れから手紙をつかみ出してチャンに手渡した。チャンは怒ったような顔をしてその手紙をわたしにさし出す。

わたしは手紙を受けとり、書面に目を落とした。そこにはなつかしいエスパーニャ語が書きつらねられていた。じつに八年ぶりで目にする母国語だった。内容はこうだった。

親愛なる我が同胞よ。わたしはエルナン・コルテスと申す者で、クーバ(キューバ)総督ディエゴ・ベラスケスのもとで、秘書と財務官のようなことをしておりました。たまたまこの地への遠征の機会が与えられ、二日前にここコスメルに到着しました。土地のカシケたちの話をいろいろ聞くうちに、あなた方の噂が出ました。びっくりすると同時にきわめて朗報であると思いました。あなた方にとっても、我々にとっても。

何はともあれ、ぜひお目にかかりたい。我々はあと十二日間、ここにとどまります。どうかそのあいだにこちらへおいでください。十一隻の船と五百名の隊員たちが、首を長くしてあなた方をお待ちしています。我々はあなた方をお迎えして、できるかぎりのおもてなしをする所存です。我々がめざしているのは、ずっと西のほうにあるタバスコという土地で・・・

「何と書いてあるんだ?」

チャンがおどおどしたような表情で聞く。

「うん、わたしと同じ国の人間が五百人もコスメルに来ているらしい。わたしたちに会いたいから、いますぐコスメルに来いと言っている」

「行くのか?」

わたしはうなずいた。

「ルーゴもか?」

わたしはうなずく。

「だがルーゴはこの地の女と一緒になり、子どもまでおるぞ。おまけに栄えある戦士で、しかも一軍をあずかる隊長の身だ」

そうだった。ルーゴはいまや、チェトゥマルきっての有力者にのしあがり、軍の中枢をあずかるほどの身分となっていた。故郷へ帰る望みなどとうに捨て去っているようにも見える。

「確かにルーゴはわたしと違ってすぐれた戦士であり、仲間や部下からも尊敬され、貴族出身の妻とかわいい子どもまでいる。だが、しょせん彼はわたしと同じ国の人間なのだ。故郷へ帰りたいと願うその気持ちに変わりはないと思うが」

「まあいい、ここでルーゴの気持ちをああだこうだと言っててもはじまらん。いますぐ二人で王宮へ行こう。ルーゴに会うんだ」

わたしたちは、チャンに同行してきた二人の商人にあとのことを託すと、とるものもとりあえず王宮へ向かった。

王宮はあい変わらず美しかった。白の美しさをこれほどまでに完璧に具現したものをわたしは知らない。熱帯の陽光と蒼空が、その澄明な美をさらにきわだたせていた。

ルーゴに面会を求めると、ルーゴはちょうど軍事教練のさなかで、若い戦士たちを鍛えあげているところだという。わたしたちはじりじりする思いで教練の済むのを待った。女官の出してくれたカカオの飲み物を口にはこびながらチャンが言う。

「ルーゴは、この国の腰ぬけ戦士どもに本当の勇気を仕込んでおるのだ。正々堂々と敵に渡り合う男らしさをな。いまどきの戦士どもは殺し合いを恐れる。敵を生けどりにして生贄にすることばかりを考えておる。そのせいでいつのまにか腰抜けになってしまったのだ。ルーゴは、そんな戦士たちに真の戦(いくさ)とはどんなものかを教えているのだ」

チャンはにやにやしながらわたしの顔色をうかがう。そして、冷やかすような口ぶりでこう言った。

「まあ、こんなことはあまり言いたくはないが、ルーゴとあんたとはずいぶん人間がちがうな。あんたは腕っぷしのほうはからきしだめなようだし」

わたしは力なくうなずく。ルーゴという男は確かに剛毅活発で勇猛果敢、このわたしはどうせ軟弱で弱虫なのだ。かつてクリストバル・コロンが言ったように、わたしにはならず者のような向こう見ずさもないし、金貸しのような小ずるさもない。ルーゴはそういった素質もそなえている。わたしのような者が、まがりなりにもこうして商人として過ごしていられること自体が不思議なくらいなのだ。それもまったく、ヌシという恩人とチャンという相棒のいるおかげなのだ。そんなふうにわたしが我が身を責めさいなんでいると、ルーゴの覇気のある野太い声がひびいた。

「おお、来てたのか。いま着がえてくる。ちょっと待っておれ」

汗に光る肌がまぶしかった。笑顔はもっとまぶしった。風のように待ち人の前に来たり、風のごとくにそこを出ていったルーゴは、また風のように戻ってきた。小ざっぱりとした木綿の服をまとっている。女官がルーゴのもとにカカオの冷たい飲料を運んできた。彼はそれを口にしながら言った。

「なんだ二人とも、ばかに深刻そうじゃないか」

わたしは息をととのえて言った。

「ルーゴ、大変なことが、といっても決してわるいことではないんだが、起こったのだ」

ルーゴは太い眉を寄せ、怪訝そうな顔つきでわたしを見る。

「エスパーニャの船がコスメルに来たんだ。五百人ものエスパーニャ人がそれに乗ってるんだ」

「ほ、ほんとうか?」

わたしはうなずいた。

「さあルーゴ、帰ろう。エスパーニャに帰ろう」

ルーゴはあいまいに首をゆすった。それは拒否のようにも、消極的な承諾の合図のようにも見えた。沈黙の長い時がながれた。ルーゴの体がひとまわり小さくなったように思われた。やがてルーゴは勢いよく顔を上げ、目をかっと見開き、こう言った。

「おれにはこの地でめとった妻がいる。三人のかわいい子どももいる。周囲からは戦士として一目おかれ、戦いともなれば指揮もとる。おれのこの体には入墨があり、耳と唇には穴だって開いている。いまさらエスパーニャ人の前に出ていくことなんてできないよ。おまえだけで行くがいい。おれはここに残る」

チャンが言った。

「よく言いなすった。あんたは真の勇者だ。あんたはおれたちの誇りだ」

ルーゴはうつむいている。ひざの上に涙がぼたぼた落ちている。わたしは言葉が出ない。再び長い沈黙・・・。ルーゴはひと言も発しない。

ルーゴの決意はゆるがないようだ。わたしはあきらめて立ちあがり、ルーゴの肩に手をかけた。

「ルーゴ、さらばだ。わたしだけ行くよ。もし・・・もし心変わりしたならすぐに連絡してくれ」

ルーゴは、肩に置かれたわたしの手に自分の手のひらを重ね、小さくうなずいた。ルーゴの手のひらのぬくもりがさざ波のようにつたわってくる。小刻みに震えるこのぬくもりを、わたしは生涯わすれることはないだろう。

しょの2

重い沈黙を残したまま、わたしたちはルーゴのもとを去った。帰る道すがら、チャンの口から思いもかけない言葉が発せられた。

「わしも連れていけ。きっと役にたつ」

わたしは最初、彼が何を言っているのかわからなかった。わたしがきょとんとしていると、彼はこう言った。

「あんたと一緒にわしも行くんだ」

「一緒に行く?」

「そうだ」

「どこへ?」

「あんたの故郷へ、と言いたいところだが、実はちがう。これはわしの勘なのだがな、あんたはたぶん故郷へは向かわない」

「なぜ?」

「別の運命があんたを連れ去っていくのだ。その運命はあんたの故郷へは向かわない。わしらのこの土地のずっと遠くのどこかへ、それはころがっていくのだ。だからわしもついてゆく」

「商売のほうはどうする?」

「気心の知れた仲間にゆずる。たっぷり礼をはずませてな。ヌシだって許してくれるだろう」

わたしの運命についてチャンの言うことが当たっているのだとすると、チャンがわたしについてくるというのも、それが彼の運命というものなのかもしれない。わたしは反対するのをやめた。

「後悔してもしらんぞ」

「悪さや卑怯なまねをしてしまったんじゃないかぎり、わしは後悔なんてしたことはないぞ。後悔ってのはあのときにああしておけばよかった、こうしておけばよかったと思い悔やむことだろう。あのときの自分を否定することだ。しかしな、あのときの自分が自分に恥じない自分であったのなら、自分で自分を否定することはないのだ。たとえ自分がまちがっていたとしてもな。悔やむのではなく甘受するんだ。受けいれてしまうのだ。それだから、わしには後悔なんてものは存在しない」

なるほど、そういうものなのか。この地の者はようするに、とり返しのつかないことや、あらがいがいようもないことであってもあっさりそれを認めてしまい、べんべんとひきずることはせず、それをふつうのこととして受け入れるのだ。大神官も言っていたように、この地のあちこちに散在する古い都市の遺構群は、何らかの事情で、それら諸都市の寿命が尽きたのを理由に棄て去られたものだというが、そのようなあきらめのよさが、この地の人々の精神の骨格をつくっているのかもしれない。

よし、話は決まった。わたしはチャンと共にコスメルへ行くことにする。わたしの、そしてチャンの新しい運命に出会いにいくのだ。

翌日、さっそく旅じたくにとりかかったのだが、ひじょうにつらいのは、ヌシ・パンヤオとの別れである。彼にどうやってきり出したらいいのか。彼には筆舌ではつくせぬ恩を受けている。わたしがこうして自由の身でいられるのも、みな彼のおかげなのだ。

しかし言わねばならなかった。日が落ちかかるころ、わたしとチャンはヌシの邸宅を訪れた。ヌシは在宅していて、ちょうど夕食にとりかかるところだった。わたしたちはその食事の相伴にあずかった。

食後の葉巻の時間に、わたしはおずおずときり出した。

「旦那さん。とうとうお別れのときがきてしまいました。わたしの故郷の船がコスメルにやってきたのです。その船にはわたしの同胞が五百人も乗っています。そして彼らの隊長からの手紙も受けとっています。これがそれです」

わたしは、コルテスという男からきた手紙をヌシにさし出した。ヌシは手紙を受けとって、ためつすがめつそれを検分した。この地には紙はまだなかった。彼はようやく書面に目を落とした。もちろん彼に読めるわけがない。

「これがおまえたちの使う文字なのか」

わたしはうなずく。ヌシは、この地で使われる奇怪な絵文字とはあまりにへだたる文字のたたずまいに、しばし見とれていた。彼はぼんやり言った。

「何と書いてある」

「西への航海の途次に、コスメルにたち寄ったということです。そこでわたしとルーゴの噂を耳にしたのです。ぜひ会いたいから、至急コスメルに来るようにと言っています」

「止めてもむだなのだろうな」

ヌシは、わたしが故郷に帰る望みを決して捨ててはいないことを知っている。わたしは力なくうなずく。横にいるチャンがいいにくそうに言った。

「実は、わしも一緒に行くんだ」

ヌシは目をまん丸にひんむいた。

「一緒に行くだと!」

チャンは神妙にうなずく。

「おまえまで行ってしまうのか。商売はどうするんだ」

わたしたちは言葉が出ない。ヌシは我々の顔を交互にじろじろながめていたが、ふっと表情をゆるめて言った。

「ふむ、何ともつらいことにはなったが、一つだけいいこともあるぞ」

ヌシはにやにやしている。

「本当を言うと、わたしは退屈をもてあましていたんだ。だからな、おまえたちのいなくなったあとをひき継いで、商売に戻ることにするよ。前からそうしたかったんだが、おまえたちの足手まといになってはいけないと思って、言い出せなかったんだ」

チャンの顔がぱっと輝いた。

「うん、それがいい。まだ老け込む歳じゃない。隠居は早い。それにな、わしらはたぶん、こいつの故郷には向かわん。わしの勘なのだがな。この地のずっと遠く、たぶん西のほうにあるどこかへ向かうはずだ。その見知らぬ地で、商売に有利な情報はいくらでも手に入る」

「そうだといいのだがな、チャン。おまえの勘が当たることを祈ってるよ」

「なに、大丈夫だ。わしにまかせておくがいい」

二人は、わたしをさしおいて無責任なことを言い合っているが、それでも、そのおかげで重苦しい雰囲気がやわらげられたのはありがたかった。ヌシは「さあ呑もう」と言って、バルチェ酒の入った甕を召使に持ってこさせた。わたしたちはバルチェ酒を酌みかわして、ときには笑い、ときには涙しながら、夜半まで尽きることのない思い出話に花を咲かせた。

翌日はひどい二日酔い。終日、死んだようになって過ごしたが、チャンは元気だった。さすがに鍛え方がちがう。出発は明日に伸ばすことにする。

明くる日の早朝、わたしとチャンは港にいた。コスメルへ向けてついに船出するのだ。ヌシとルーゴと黒マントの大神官、それに商売仲間の面々が見送りに来てくれた。ルーゴは、王様夫妻からことづかった記念の品々――水晶でつくられたお守り、黄金の首飾り、いぶした黒曜石製の魔よけの鏡、黄金製の貝殻やヒスイを編み込んだ脚絆、美しく彩色された皮のサンダルなどを手わたしてくれた。ルーゴはもうふっきれたと見えて、未練の陰など微塵も感じさせないすがすがしい笑顔を浮かべていた。

大神官が言う。

「いよいよ行ってしまうのだな。でもな、これがあんたとチャンの運命なのだ。運命を前にして決してころぶではないぞ。運命と共にころがっていくのだ。今年は一の葦の年だが、この地のはるか西方ではきっと大変事が起こる。あんたたちはそれに立ち合う」

わたしは、チャンが言っているのと同じようなことを告げる大神官の目を見た。いつもにも似ずきびしい光をたたえている。彼の言うことを素直に聞いておこう。このようなことを軽はずみに言うような男ではないのだから。

「おおせに従って、運命のままにころがっていきましょう」

そう言って、わたしは大神官の手を握った。初めて握るその手は、乾いて暖かかった。

こんなときというのは、意外と語る言葉が出ないものである。万感というものがいかに言葉を無力にしてしまうかを思い知った。つたないありきたりの別れを告げるぐらいが精いっぱいだった。

うしろ髪のひかれるような思いをふりきり、チャンとわたしは波止場に横づけられたカヌーにとび乗った。ヌシが言う。

「さあ、行くがいい」

ルーゴがうなずいている。その目は心なしかさびしげだった。わたしは胸がつまる。ゆるゆるとカヌーが岸を離れた。わたしは声にはならない言葉を波止場へ向けて投げかけた。ああヌシよ、言葉につきせぬ恩人よ、本当にお世話になりました。受けたご恩は生涯忘れることはありません。おおルーゴよ、真なる丈夫(ますらお)よ、すえながく達者でな。なあに、おまえなら大丈夫、大丈夫だ、きっと。ああ大神官よ、未来を読む真(まこと)の賢者よ、あなたのおかげでわたしはほんの少しだけ賢くなった気がします・・・。その彼らの姿がみるみる小さくなっていく。

しょの3

チェトゥマルを出航して五日後の夕刻、コスメル島が視界に入ってきた。カヌーは急に元気づいて、ぐんぐん島との距離をちぢめていく。そしてついに、わたしの視線は、入江に停泊しているエスパーニャ船団の豆粒のような姿をとらえた。おりしも一五一九年三月三日のことだった。

船影がしだいに大きくなっていく。それに比例してわたしの胸の鼓動も早まる。チャンはあっけにとられたような顔をして言った。 「おい、ありゃあなんだ? 山が浮いているのか。いやちがうな、木材でできておる。でっかい家のようだ。家が浮かんでいるのか?」

「うん、まあ家と言えないこともないがな。実はあれは船なんだ。ふだんはたたんである大きな布きれを、出航のときには広げて風を受けて走るんだ。想像もつかないような長い距離を航海できる」

そう言っているあいだにも船影はさらに近づき、船体の木目が判別できるくらいになった。甲板には誰もいない。六人の漕ぎ手をせかしにせかして、わたしたちは船に接近する。ぐんぐん近づく船体へ向け、わたしは待ちきれずに手をさし伸ばす。ひと漕ぎ、ふた漕ぎ、み漕ぎ、ついにわたしの手は船体に触れる。その瞬間、失われた八年がいっきにけしとんで、わたしは一人のエスパーニャ人に戻っていた。

カヌーが浜辺に着いたとき、わたしは思わず歓声をあげた。踊りだしたいような気分だった。もうすぐエスパーニャの同胞たちに会えるのだ。チャンはというと、彼はまだ入江に浮かぶ船の群れを飽かずながめていた。彼のいう浮かぶ家が十一軒も海上にあるその異観は、確かに彼の度肝を抜くに足るものだったろう。

たっぷり報酬をはずんで、カヌーの漕ぎ手たちを帰らせたあと、わたしたちは浜辺の向こうに見えている小さな集落へ足を向けた。浜辺にはひとっこ一人いない。夕闇はさらに濃くなってくる。少し心細くなりはじめたとき、浜辺のとぎれるあたりからはじまるジャングルのなかから男たちが五人ばかり出てきた。その姿かたちはまさにエスパーニャ人のものだった。銃を持っている者もいる。わたしは手を振りながら大声で叫んだ。もちろん、エスパーニャ語で。

「おーい、わたしだ。あんたたちが探している落し物のエスパーニャ人だ」

男たちはたちどまり、こちらのほうを見ている。わたしはまた叫んだ。

「何をぐずぐずしてるんだ、早くこっちへ来てくれ。この地で原住民と共に八年もすごしたエスパーニャ人がここにいるんだ」

男たちはかけ寄ってきて、わたしとチャンをとり囲んだ。わたしはコルテスという男からきた手紙をとり出して、彼らの一人に手渡した。手紙を渡された男は、ちらとそれに一瞥を与えるや歓声をあげ、わたしに抱きついてきた。まわりをとり囲む男たちも大きな歓声をあげた。そしてかわるがわるわたしたちを抱きしめた。決して夢なんかではない。わたしはとうとう、同胞のもとに帰りおおせたのだ。

野豚狩の帰りだというエスパーニャの男たちと共に、わたしとチャンは彼らの宿営している宿舎へ向かった。エスパーニャの男たちは、かわるがわるいろいろなことを問いかけてくるが、しまいにはわたしは、久方ぶりに聞くエスパーニャ語の洪水にどっと疲れをおぼえて、ただあいまいに笑みを返すしかすべがなくなっていた。チャンはすっかりおびえあがって、わたしの腕にしがみついていた。

わたしたちは集落内に入った。日がすっかり暮れているなか、我々は大きな住居――たぶんこの集落のカシケの家――に向かって進んでいった。大勢のエスパーニャ人がその家の門前で待ちうけていた。すでに伝令が飛んで、わたしとチャンの到来を報告してあったのであろう。我々の姿を認めるや、彼らは大歓声をあげた。銃を鳴らす者もいる。

彼らのなかから、上背のある、均整のとれたがっしりした体格の男が一人進み出てきて、わたしたちのところにゆっくり歩いてきた。供の者にたいまつを持たせている。わたしの隣にいる男が「隊長のコルテスだ」と小声で教えた。

エルナン・コルテスのオリジナル肖像画の複製

(wikipediaより引用)

スペインの通貨はペソ→ペセタ→ユーロと変遷してきた。上図は 1,000ペセタ(700円前後)紙幣に印刷されていたエルナン・コルテスの肖像(イケメン過ぎ)。

わたしとコルテスとはいま互いにたち止まり、しばし見つめあった。ひき込まれるような心地よい笑顔がそこにあった。彼は言った。

「ようこそ。本当にようこそ。もうおいでがないのかと思って、実は明日にでも出発するつもりで、船積みのほうもすでに済ませておったところです」

わたしは適当な言葉が思い浮かばず、ただうんうんとうなずくのが精いっぱいだった。チャンもわたしを真似て、しきりにうなずいている。わたしは一瞬、自分がチャンと同じ種族の人間なのかと疑ったほどだった。

「あなた方を歓待する準備をいま大急ぎで進めています。さあ、何はともあれ宿舎に入っておくつろぎくだされ」

コルテスはそう言って、先にたって歩きだした。わたしたちは彼のあとに従って大きな住居へ入った。

その夜はたいへんな騒ぎになった。わたしとチャンが現れたのをだしにして、エスパーニャ人が呑めや歌えやの大饗宴をくり広げたのである。わたしはもう疲れ果ててしまって、杯を口に運びはしたもののただうすぼんやりして、えへらえへらしていた。コスメルへの長い航海の疲れよりも、砲弾のように飛びかうじつに久方ぶりのエスパーニャ語についていくことのほうがずっとしんどかった。

一方、大酒呑みのチャンはさすがだった。生まれて初めて口にする異国の酒――葡萄酒やラム酒を、おそれげもなくぐびぐびあおっていた。この地の男どもはチャンと同様、酒を前にするとほどというものを失うが、なあに、この夜のエスパーニャ人だって似たようなものだった。彼らは主賓たるわたしたちについてのあれこれを聞くことも忘れ、たまに聞いてもすぐ忘れた。

この夜の宴会でわたしは、エスパーニャの実質的な国王が、ファナの父であるファランから、ファナとその夫フェリペとの長男、カルロスに代わったことを知った。やり手の精力家として知られたカルロスの祖父ファランは三年前、六十三歳か六十四歳で死んで、女たらしの父親フェリペも若死にしてすでに久しく、母親のファナは狂っているため、当時十六歳だったカルロスにお鉢が回ってきたのだ。しかも今年、本家方の祖父である神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン一世も死んだため、カルロスはその跡をも継ぐであろうということだった。もしそうなればエスパーニャは、フランデス(フランドル)、南イタリアだけでなく、マクシミリアン一世の宗家であるハプスブルク家の広大な領地をも併合して、一挙に大帝国にのしあがるわけである。

しかし、名目上のエスパーニャ国王は、依然として狂女王のファナであることにかわりなく、彼女は幽閉された修道院の高い塔の上で、衣服も着がえず、大小便もたれ流し、食事も手づかみで食べ、火鉢すら満足にあてがわれないという、凄惨な日々を過ごしているという。

翌日の午前、眠い目をこすりこすり、ひどい二日酔いに悩まされながら、わたしとチャンとコルテスは三人だけで話し合った。わたしはあらためて自分の姓名を名のり、出身地を告げ、チャンを紹介した。

「この男はチャン・プー。この地の者です。わたしとは妙にうまが合って、さんざん世話にもなりました。わたしがエスパーニャに帰ると言うと、この男も一緒に行くと言ってこうしてついてきたのです」

「えっ、それではこの男は、もう一人のエスパーニャ人ではないのか?」

と、コルテスはチャンを指さしながら言った。わたしはうなずいた。

「どうりで風貌がエスパーニャ人らしくないわけだ。とすると、もう一人のエスパーニャ人はどうしたのです」

「彼はルーゴという男で、パロス出身の船乗りでした。わたしたちは八年前に、船で遭難してこの地に流れついたのです。たった七人だけでした。その七人のうち、何とかこうして生き残ったのはわたしとルーゴだけで、ほかの者たちは原住民の生贄となったり、病気になったりして、みな死んでしまいました。

ルーゴはいまではチェトゥマルという国の重臣で、一軍をあずかるほどの身分に出世しています。原住民の女をめとり、三人の子どももいます。この地の風習にならい、体には入墨を入れ、耳と唇には飾りをつける穴も開けています。そのような姿でいまさら、エスパーニャ人の前に出ていくことはとてもできないと言っています」

「エスパーニャ人の誰かを使いにやって、もう一度説得してみたらどうだろう」

「やめたほうがいいでしょう。ルーゴの気持も察してやってください。わたし以外のエスパーニャの人間を彼に会わすのはひどく酷なことだと思います」

「ふむ。そういうものかの。あきらめるほかないというわけかの」

と、コルテスは妙に年寄くさい言いかたをした。あとで知ったことであるが、彼はわたしより二つ年上だった。

コルテスは、急に思いついたように言った。

「ところであんたは、この地の言葉はしゃべれるのだろうな?」

彼のわたしに対する言葉づかいが、だんだんぞんざいになっていくことに気づく。

「ええ、しゃべれます。いまではエスパーニャ語のほうがむしろあやしいくらいで」

コルテスは二度、三度うなずいて、満足そうな笑みを浮かべた。

「あんたには通訳になってもらう。マヤの住民の言葉を我々の言葉になおして我々につたえ、我々の言葉をマヤの住民の言葉にかえて彼らつたえてほしい」

「マヤとはどこのことです」

「この島の対岸にひろがる大地を我々はマヤと呼んでいる。実は我々はいま、先の遠征隊が対岸の北方で見つけたカトーチェ岬というところで生け捕った二人の原住民を通訳として用いている。この者たちが、自分たちの生まれ育った地域がかつてはマヤと呼ばれていたというので、我々もそう呼んでおるのだ。もっともな、我々の仲間うちではユカタンという者もおる」

マヤとは、六十年ほど前までこのあたり一帯を支配していた強国、マヤパンのことであろう。チェトゥマルへの移住の旅の途中、大神官からその名を聞かされたことがある。それからコルテスが奇妙な発音でいうカトーチェ岬のカトーチェというのは、「さあ、こちらのわたしの家へおいでなさい」を意味しているこの地の言葉である。同様にユカタンもこの地の言葉で、「何を言っているのかわからない」を意味する。原住民の言った言葉をそのまま地名にしてしまったのだろう。おかしくなってわたしはにやにやしてしまう。

コルテスがいぶかしげな顔をして聞いた。

「何がおかしい」

「いや、何でもありませんよ。ところで、あなた方の船は本当に今日、出航するんですか」

「いや、今日はみんな二日酔いだ。明日にしよう」

チャンは、わたしとコルテスの言葉のやりとりをうずうずして聞いていた。むりもない。チャンには、わたしたちの話す言葉がまったくわからないのだ。彼はわたしの服の袖をひっぱって小声で言った。

「おい、あんたたちはさっきから何をしゃべっているんだ?」

「ああ、チャン、すまない。あんたには我々の話す言葉がわからないんだったな。なあに、たいしたことはしゃべってないさ。コルテス隊長は、あんたらの言葉がわかるわたしに、通訳になってくれと言ってるんだ。あ、それからな、コルテス隊長はあんたのことをルーゴとかん違いしていたぞ」

チャンはにやりと笑みを浮かべ、

「ルーゴとまちがわれるなんて光栄だがな。しかしルーゴのほうは承知せんだろう」

と言った。わたしは笑った。コルテスも意味はわからないなりに笑みを浮かべる。愛想のよい男だ。

「それからな、コルテス隊長ひきいる船団は明日出発するそうだ」

「おっ、そうか。じゃいよいよ西へ向けて船出するのだな」

「そうだ」

「出発が明日だというのであれば、お参りできるのは今日しかないな。すまんが、ちょっと席をはずしてかまわんか」

わたしはチャンの希望をコルテスに告げた。

「ああ、それはかまわんが、何をお参りするというのだ?」

わたしは、コルテスのこの言葉をマヤ語(今後、この地の原住民の言葉をこう呼ぶことにしよう。また、この地の原住民のことをマヤ人と称することもあろう)に訳してチャンにつたえた。チャンは答えた。

「コスメルへ来たなら、それはイシュチェルに決まっておる。ここはイシュチェルの聖地なんだからの」

これをエスパーニャ語になおしてコルテスにつたえるわけなのだが、こんな通訳のうんぬんかんぬんをいちいちことわっていたのではきりがないので、今後はわたしが通訳しているのは自明のこととして、それをいちいちことわることなく、マヤ人とエスパーニャ人との会話を進めていくことにしたい。

チャンの答をひきとってコルテスが言った。

「ふむ、この島はそのイシュチェルとかいう神の聖地なのか。どうだ、そのお参りとやらにわたしも連れていってくれぬか。おまえたちの信じている神というものをこの目で見てみたいのだ」

チャンが愛想よく答える。

「ああ、いいとも、ついてきなさるがいい」

しょの4

いまにして思えば、わたしとチャンとがつき合わされることとなった、コルテス一行らによるメシカ(メキシコ)遠征への最初の運命的な第一歩は、このコスメル島のイシュチェル神殿からはじまったのである。

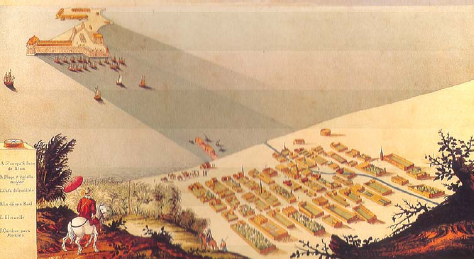

コスメル島のイシュチェル神殿遺跡(サイト「マヤ遺跡探訪」より引用)

コルテスとその隊員らは、この神殿において、神官と土地のカシケの止めるのも聞かず、イシュチェルの神像を粉々にうち砕いた。対岸のユカタン各地からやってきていた大勢の巡礼者を前に老神官がたれる長説教をわたしの口づてに聞いて、その内容のあまりのまがまがしさと荒唐無稽さにコルテスが腹をたてたのだ。神像は、小高い基壇の頂きの石造の神殿からエスパーニャ人兵士らによってひきずり出され、石畳に横倒しにされてばらばらに砕け散り、階段にけ落とされた。巡礼者たちのあいだから嗚咽ともつかない悲鳴があがった。

コルテスは部下の兵士に命じて、イシュチェルの神像のあとにクリスト教の祭壇をつくらせた。祭壇は、この地のどこにでもころがっている石灰のかたまりをかき集めてつくられた。

わたしたちは急ごしらえの祭壇にぬかずいた。同行の従軍牧師がミサを捧げる。コルテスから強引に与えられた小さな聖母像と十字架を手にした神官とカシケ、それに何も知らされてはいない巡礼者らの一群がそれをじっと見つめる。さぞかし奇妙な光景だったことだろう。

チャンは我々のすぐうしろにつっ立っている。彼の背後には神官とカシケ、さらにそのうしろの神殿の前庭には巡礼者の一群がいる。チャンは我々異邦の者と、自分の同胞とのはざまでぽつんと佇立している。その顔はぼんやり虚脱していた。

コルテスは、神官とカシケを呼び寄せて言った。

「さあ、これからは我らが帰依したてまつる正しく清い神におつかえするのだ。これまでおぬしらが奉じてきた邪悪な神のことは忘れ、新しい祭壇をいつまでも大切にして、新しいまことの神におつかえするのだ。さすれば、おぬしらの汚れた魂は浄められ、地には争いごともなくなり、豊かなる作物の恵みにもあずかれるであろう」

いまでも争いごとはなく、豊かな恵みにもあずかっている神官とカシケは、それでも神妙にコルテスの言葉を聞いていた。その顔は早くここをたち去ってくれといっていた。神官は、コルテスに神像の破棄を強要されたとき、「我々の神をどうしても撤去するというのなら、お手前がたご自身の手でそれをなされるがよろしかろう。だが、我らが神はそんな非道は決してお許しにはならない。お手前がたは必ずや海において神罰にあうであろう」と言っていたが、顔をふせた肚のうちではきっと真剣に、その神罰の成就を願っていたことだろう。

コルテスは神官とカシケにやさしい言葉をかけ、自分は、初めて目にしたこの地の神に対して反発しているのであって、おぬしら住民らと争いをかまえるつもりはさらさらないと言った。そして、別れぎわには彼らの肩を抱き、ガラス玉も与えた。ガラス玉は、エスパーニャにはいくらでも転がっているごくありふれたものだが、もちろんこの地にはまだ存在しない。コルテスは、エビでタイを釣ろうという魂胆で、このガラス玉を大量に持ち込んできていた。

次の日の朝、待ちにまった出航のときがやってきた。十一隻の中大型帆船と小回りのきく小型帆船一隻からなる堂々たる船団が、ついにここを出発するのだ。歩兵五百八人、船員百九人、弩(いしゆみ)をあやつる弓兵三十二人、銃兵十三人という大所帯である。さらに、馬が雌雄合わせて十六頭、青銅製の大砲が十門、船上砲が四門、それに多数の犬、大量の火薬と弾丸、そして糧食がある。

わたしとチャンは、コルテスと共にいちばん大きな旗艦に乗り込んだ。国王旗が風にはためいている。

コロンブスが使ったとされる中古帆船「サンタマリア号」

チャンが乗船するところはけだし見ものだった。

「おい、わしの手をとってくれ。一人では怖くて乗れん。足がふるえる。何でこんなに大きなものが水に浮くんだ。何か魔法でも使ってるんじゃないのか。その魔法使いはどこにいる。そいつはわしがこの船に乗るのを許してくれておるのか。そうじゃないとわしに呪いがかかる」

わたしはそんなチャンをなんとかなだめすかして、彼の手をひいて船にひっぱり上げた。

チャンはもう一つ、大きな恐怖に出くわさねばならなかった。それは船上の馬だった。この地には馬は棲息せず、それどころか牛も羊も山羊も豚もいなかった。だから彼は馬を初めて目にしたのである。彼は馬に近寄ろうともせず、おっかなびっくりこう言った。

「うへー、ずいぶんでかい鹿だな。いや、よく見ると鹿ではないな。何かの神なのか? わしらの見しらぬ神が、あんたらにはまだいるのだな。なに? これは人を乗せて走るのか。うへー、おそれ多いことだ。この神には生贄を捧げるのか? え、捧げない。草を食うんだと。それでは鹿とおんなじ動物なのか」

わたしは騎兵の一人を連れてきて馬に乗ってもらい、馬を少し歩かせてくれと頼んだ。チャンはそれを見て、いくらか納得したようだった。馬がしっぽをふると、とびあがって驚いた。わたしは笑いころげた。

そろそろ出発というそのとき、カシケと神官が別れの挨拶にやってきた。カシケはガラス玉のお礼に七面鳥と蜂蜜をさし出した。さっそくガラス玉の効果があらわれてコルテスは喜び、丁寧に礼を言ってカシケの肩を抱いた。神官は一歩うしろにさがってその光景をながめていた。彼の態度は、カシケに比べるとだいぶよそよそしかったが、伝来の神が否定されてしまった彼にしてみれば、それもまあ、いたしかたないことであろう。

カシケと神官がたち去ると、船のいかりがついにひき上げられた。天候はいたってよく、船足は順調だった。潮風を全身に浴びるわたしの心は、うきうきはずんでいた。これから西方へ探検におもむき、それがどんな形であれ終えてしまいさえすれば、あのなつかしいエスパーニャに帰れるのだ。チャンのやつは、わたしは故郷へは戻らないだろうなんて言っていたが、なあに、そんなことはあるものか。

浮きたつようなそんな気分に、ふとある気がかりな言葉が小さな影を落とした。

「今年は一の葦の年だが、この地のはるか西方ではきっと大変事が起こる。あんたたちはそれに立ちあう」

チェトゥマルを発つまぎわに、大神官がもらしたひと言である。わたしは少し憂鬱になった。うさ晴らしにチャンでもからかおうとしたちょうどそのとき、「船が沈むぞー」という大声が聞こえた。次いで大砲の空砲が鳴りひびいた。そっちのほうを見やると、カサーベパンを積んだ船が潮に流されてコスメルのほうへ戻っていくのが目に入った。カサーベパンというのは、山芋の一種であるユカ芋でつくったパンのことで、この遠征隊員の主食である。コルテスはあわてて全船に向け、コスメルへひき返す指示をだした。

こうして、わたしたちはさっき船出したばかりのコスメル島へまい戻るはめになってしまった。幸いカサーベパンを積んだ船は沈没をまぬかれて、他の船と共にどうにか帰港することができた。

島で船を降りるとカシケと神官がやってきて、どういうわけでまた戻ってきたのかとたずねた。コルテスはちょっときまりわるげに事情を説明した。そして、沈みかかった船の食糧を陸にあげる手伝いを頼んだ。神官はにやにやしていた。彼はイシュチェルの神像の破棄を強要されたとき、そんなことをすればあんたらの船は神罰にあうだろうと予言していたが、その予言が見事に的中して、彼はしてやったりとほくそ笑んでいるのだ。

カシケと神官はコルテスの頼みをきいてくれた。どこまでも人のよい者たちではあるが、これがこの地に生をうけた者たちの天性なのだ。本当に困っている者の頼みをことわるのは、彼らがもっとも苦手とするところなのである。

住民の協力も得てカサーベパンはいったん陸あげされ、船の修理がはじまった。四日後、船はまがりなりにももとの状態に戻って、カサーベパンはまた船に積み込まれた。コルテスの命令で我々は再び船に乗り込み、昼少し前にコスメルを出航した。

エスパーニャ人がいうユカタンという地方は、前にも述べたように、耳の垂れた顔の短い犬の、やや上(北)を向いた横顔のような形の半島になっているが、コスメルはその犬のあごの下あたりに浮かんでいる大きな島である。船団はいま、その島を出て犬のあごづたいに北上している。

船団はやがて、犬の鼻先にまで達したが、ここはエスパーニャ人がカトーチェ岬と呼んでいるところである。船団はここから前額部にそって左、つまり西へ向かい、犬の頭頂部を周回して南へくだり、タバスコをめざす。

タバスコは、先の遠征隊が住民と交渉して、かなりの量の黄金を手にしたところだという。黄金と聞いてエスパーニャ人がほうっておくはずがない。彼らはほとんど黄金の亡者である。どんなに立派な人間でも、黄金と聞くととたんに人間が豹変し、黄金亡者になり果てる。コルテスとてそれは同じなのだろう。それでまず、タバスコへと向かうのだ。

船べりで海面を見つめながらチャンが言う。

「わしは恐ろしいものを見てしまった。イシュチェルをあんなふうに扱うのはぜったいにまちがっておる。おまえさんたちの神を、わしたちがあんなふうにうち砕いたら、おまえさんたちはどうする」

わたしは言葉が出ない。まさしくチャンの言うとおりなのだ。コルテスのとった仕置きの顛末は、ぜったいに許されるべきものではない。とはいってもこの思いは、それほど熱心なカトリックではなく、ましてやマヤという土地に八年間も住んでいたという、とてもふつうのエスパーニャ人とはいえないわたしの感想である。

エスパーニャ人はみな信心深いし、たいそう熱心なカトリックであるならばコルテスのとった処置は妥当だと言うのかもしれない。そういう彼らとわたしのどちらが正しいのか、正直いってわたしにはわからない。

チャンが悲しげに言う。

「あんなことをするおまえさんたちと行を共にするわしは、裏切り者になってしまう」

これは考えてもみなかった大問題だ。わたしはうちひしがれて言った。

「ああチャン、本当にすまない。まさか、コルテス一行があんなことをするとは予想もしてなかったんだ。あんな所業はとても許されるべきものではないよな。あんたどうする? 近くの海辺へでもたち寄ってもらって、あんただけ船を降りるか?」

チャンはかぶりをふって答えた。

「戻る魂胆がいくらかでもあったら、この船には乗らなかったよ。おまえさんと行くのさ。それがわしのさだめなのだからな。裏切り者と呼ばれてもかまわん。わしは、自分の運命の前でころぶわけにはいかんのだ。自分の運命を裏切るなんてまねはぜったいにできない。それだからな、“決して裏切らない裏切り者”というのが、わしに与えられた宿命なのだ」

わたしはチャンを見つめた。それはいつものチャンではなかった。すぐそこのどこか遠くにあるようなおかしがたい不思議な気配につつまれていた。この男の運命を変えてしまったのは、ほかならぬこのわたしなのだ。わたしは黙ったままチャンの肩に手をおいた。チャンはふり返り、いつもの屈託のない笑みを返した。わたしは少し泣いた。

しょの5

タバスコへは、カトーチェ岬の通過後、八日ほどして到着した。先の遠征隊にも参加した筆頭航海士のアラミノスが、タバスコの町に通ずる大きな河口付近は遠浅で大型の船は入れないことを知っていたので、小舟だけで河口に向かった。河口の様子がだんだんと視界に入ってくるにつれ、誰もが驚いた。河岸といわず、河上といわず、マングローブ林の蔭といわず武装した住民らが蝟集していて、じっとこちらの様子をうかがっていたのだ。

先の遠征隊はここの住民とはまずまず友好裡に交渉を進め、物の交換も行って金細工の品々も手にしたというのに、今回はずいぶん手荒いお出迎えである。黄金めあての兵士たちはとまどった。

しかたがないので、河口はさけて、少し離れたところにある岬に我々は上陸した。河口と岬のあいだでにらみ合いがつづくなか、コルテスがわたしを呼び寄せてこう言った。

「すまんがの、河口まで行って連中に口をきいてくれんかの。我々は決して危害を加えたり、悪事をはたらくためにここにやってきたのではない、友好と交易のためにやってきたのだ、珍しい贈り物も用意してある、とな」

わたしは、コルテスがつけてくれた兵士三人と共に小舟に乗った。するとチャンが、

「おい、わしも連れてけ。おまえ一人では心もとない。わしのほうが口はうまいのだからな」

と言って、小舟に割ってはいってきた。兵士二人の漕ぐ小舟は河口へ向かった。

武装した住民らのあげる口笛や雄たけび、太鼓やほら貝の音がどんどん近くなってくる。それらが耳に突きささるほどにまでまぢかに漕ぎ寄せたとき、カヌーが一艘やってきた。漕ぎ手は四人で、舳先近くに男がぬっと立っていた。その男が吠えるように言った。

「おまえたちはいますぐ、ここをたち去れ。ここはおまえたちのいる場所ではない。どうしても町に入るというのなら皆殺しにしてくれる。おまえたちが押しいってこれないよう、町のぐるりには太くて頑丈な丸太で組んだ柵を囲ってある。おまえたちに勝ち目はまったくない。さっさとここをたち去れ」

わたしは、揺れる小舟に足をとられて、よろよろしながらも立ち上がって言った。

「我々は、あなた方と友好をむすぶ目的でここにやってきた。危害を加えたり、悪さをはたらくつもりはまったくない。贈り物も用意してある」

「おまえたちの仲間は以前にもここへやってきた。おれたちはそいつらと贈り物の交換をして、無事に帰してやった。だが、こんどはそうはいかん。おれたちは、おまえたちが思っているほど腰ぬけではない」

チャンが言った。

「何で、こんどはそうはいかんのだ」

「えーい、うるさい。おまえたちの知ったことか。とにかくここをたち去れ。さもないと皆殺しだ」

いらいらした様子でそうどなると、男はカヌーの漕ぎ手に合図した。カヌーは舳先を返し、飛ぶような勢いで仲間のもとへ戻っていった。わたしたちも岬にひき返した。

わたしはカヌーの男のかたくなな言辞をコルテスにつたえた。彼は、わたしの言葉をすべて聞かないうちにある作戦を思いついたらしく、さっそくそれを部下の将校たちに伝達しはじめた。おそろしく頭の回転の速い男である。

コルテスのたてた作戦の骨子は、ようするにはさみ討ちだった。弓兵十名をふくむ百人の別動隊を組織して、先の遠征隊によって発見されていたジャングル内の小道をたどって町へ向かわせ、その一方でコルテスひきいる本隊は小船で河をゆく。敵が本隊に気をとられているすきに、別動隊が町に突入するという筋書きである。すでに陽が落ちかけてあたりはうす暗くなっていたので、作戦の決行は明朝ということになった。隊員どうしのあいだで戦術に関する細かい詰めがなされ、各小舟には大砲が二〜三門ずつすえつけられた。

我々は岬で眠れない一夜を明かして、朝を迎えた。まず恒例のミサにあずかって、いよいよ作戦の開始である。

百人の別動隊はひそかにジャングル内に消えた。我々本隊は小船を河口へ漕ぎ寄せ、河岸と河上に数えきれないくらいの敵戦士が密集しているなかをゆっくり遡行していった。戦士たちはいっせいに雄たけびをあげ、口笛を吹き、太鼓を激しく打ちたたき、狂おしくほら貝を吹き鳴らした。河上で待ちうけるカヌーたちは我々が遡行するのを妨害する。

その彼らに対してコルテスは、わたしを介して、友好の呼びかけと、レケリミエントと呼ばれる通告を行った。教皇から特別に託された権限を有するエスパーニャ国王の代理人たる我々が、主の正しいみ教えをこの地にまき広めるために参上したと告げるのがレケリミエントである。上陸の許可と飲み水の提供もあわせてうったえた。だが、彼らは聞く耳をもたず、それどころかいっせいに攻撃をしかけてきた。

河岸とカヌーから無数の矢と石つぶてが飛んでくる。矢は石の矢尻である。石つぶてはゴムを使った投石具から放たれてくる。エスパーニャ人兵士は応戦した。こちらには敵勢の知らない大砲と銃、それに弩(いしゆみ)があった。敵の戦士らは、初めて聞く大砲の轟音にはさぞかし度肝を抜かれたことであろう。このわたしだって、大砲が実戦に使われるのを見るのはこれが初めてだったのだ。

我々は、事前に目星をつけておいた上陸地点になんとかたどりつき、泥沼のような浅瀬をはい上がった。このとき、コルテスのはいていた靴が片方ぬげて、彼はうろうろした。後続の者がその靴をひろいあげ、彼に手わたした。彼はばつのわるそうな顔をしてそれを受けとり、こう言った。

「わたしの靴もだいぶ老いぼれた」

町に突入するには、二重にはり巡らされた頑丈な丸太の防御柵を突破しなければならなかった。敵の戦士らはかん高い雄たけびをはりあげ、かみそりのごとくに鋭い刃をもった石の大太刀、そして棍棒をふりかざして襲いかかってきた。しかし、エスパーニャ人兵士らの鉄の剣のほうが優勢だった。石の大太刀ではいかにも重すぎ、その刃先はもろかった。

前方に見える町のほうから馬のいななきが聞こえてきた。別動隊が到着したのだ。エスパーニャ人兵士らは勇気百倍し、敵の戦士らは狼狽した。そこをついて兵士らはいっきに防御柵を突破し、町に突入した。

町はあっけなく我々の占拠するところとなった。住民はとっくに避難していて、町はがらんとしていた。我々は町の中心にある大きな広場へ行った。そこにはひじょうに大きな神殿ピラミッドが三つと、石造りの大きな建物があった。コルテスは隊員たちを呼び集め、声をはりあげてこう宣した。

「このタバスコの地はいま、国王陛下の名においてエスパーニャの領土となった。ここにそれを布告する」

彼は大仰な身ぶりで剣を抜きはらい、セイバと呼ばれる大木の幹に三度切りつけた。土地の所有権の証しとしての刻印を記したのである。

それが済むと、隊員たちはさっそく金あさりに狂奔しはじめた。しかし、広場にある大きな建物と三つの神殿には、めぼしいものは何もなかった。神像をはじめとする貴重な品々はすでに運びだされたあとだったのだ。残っているのは、殺された生贄の流した乾いた血痕だけだった。隊員らは大いに落胆した。彼らのあさましいふるまいを目にしたわたしは、内心いい気味だと思った。チャンもにやにやしている。

やがて味方の被害の状況が明らかになった。負傷者が十四、五名でただけで幸い死者はなかった。

戦いには勝ったようだが、我々はいま町の広場に孤立している。こうした状況にあって、いちばんやっかいなのは夜である。敵はいまは退散して息をひそめているが、今日行われた戦闘はほんの小ぜりあいにすぎず、敵の本隊はほとんど手つかずのまままだ温存されている。彼らが本気になって夜襲でもしかけてくれば、我々はひとたまりもない。コルテスはそのへんのことはよく心得ていて、その夜は充分な人数の歩哨をたて、厳重な警戒をおこたることはなかった。だが、タバスコの戦士は結局、夜襲はしかけてこなかった。

それからの数日間は、もっぱら町の周辺の偵察についやされた。偵察隊に対しては激しい攻撃が加えられ、ある隊はかなりの苦戦におちいったのだが、たまたま近くを通りかかった別の隊がかけつけてことなきをえた。

この戦闘で得た捕虜のうちの一人を、コルテスは和平の使いとして敵陣に送った。ガラス玉も持たせた。しかし、その使者は帰ってこなかった。残りの捕虜の口をむりやりこじあけて白状させたところ、タバスコとその周辺の町々が大軍を結集させて我々を襲う手はずになっていることがわかった。

なんの襲うのはこっちだ、と叫んで、コルテスはすでに制圧ずみの河口を使って十頭の馬を上陸させた。何日間も船に閉じこめられていた馬たちは足が地につかず、ふらふらしていた。コルテスはこれらの馬を使って騎馬隊を組織した。別動隊として敵の背後を突かせるためである。指揮はコルテス自らとることになった。コルテスは騎兵らに対し、戦闘にあたっては槍を敵の顔の高さに構えて突きまくり、槍を敵にとりおさえられないようにすること、また敵をけ散らしてしまうまでは決して馬を止めないことなどを言い渡した。

翌朝、例のごとくミサにあずかってから、隊員たちは旗手のもとに整列した。騎馬にまたがったコルテスは、

「さあ、サンチャゴの名にかけて、我らはこれから邪教のやからに正義の戦いを挑む。いささかもひるむことなく、前進これあるのみなるぞ」

と大音声で言いはなった。兵士たちは「サンチャーゴ」とときの声をあげた。サンチャゴとは、過酷な支配やキリスト教徒迫害で知られるユダヤの王ヘロデによって斬首された十二使徒最初の殉教者であって、その遺骸の埋葬されたエスパーニャのサンチャゴ・デ・コンポステラはカトリック巡礼たちの一大聖地となっている。

兵士らの金属製の武器と武具が朝日にきらめく。鉄剣、小銃、大砲、そして鉄の矢尻と穂先。手にする盾は鉄製のものあれば、鉄で縁どられた皮製のものもある。大きな盾は地上に立てて銃兵や弓兵が全身を護るのに使う。身につける防具はといえば、綿をたっぷり詰めて刺し子にぬったひざ上までおおう丈夫な鎧、そして喉あて、顔頭巾、すねあてなどなど。鉄の甲冑や鎖かたびらに身を固めた者も小数ながらいる。全員鉄兜をかぶっている。わたしは、金属の武器と武具を知らない敵側のマヤ人の貧弱な武装を思ってせつない思いをした。

わたしはいま、マヤ人を敵側だと言っているが、果たして彼らは本当にわたしの敵なのか・・・。それは、たまたまこっち側の陣営に身をおいているわたしにとっての、単なる相対的な見えかたであるにすぎないのではないか。わたしがマヤの人々を敵にまわす理由がどこにあるのだろう。このタバスコの地にしたって、ヌシ・パンヤオの大切な交易先なのではないか。

わたしはかたわらのチャンを見やった。この決して裏切らない裏切り者は、わたしの顔をちらりと見やると、わたしの手をさぐりあてて強く握りしめた。わたしははっと気づいた。裏切り者は何もチャンだけではない、このわたしだってまごうかたない裏切り者なのだと――。

しょの6

広場を進発した我々本隊は、一レグア(五・五キロメートル)ほど進んだところで敵の大軍に遭遇した。そこはジャングルが一時とぎれた広い草原となっていた。敵の戦士たちは羽毛飾りを頭上にひるがえし、顔を赤や黒の筋で塗っていた。小さな弓に石製矢尻の矢、石の穂先のついた槍、葦を割って編んだ円い盾、石の刀心の大太刀、石の刃のついた棍棒、ゴムの投石具、それに火にあぶって固くした投げ棒などを手に手に、エスパーニャ人兵士がそれを真似たという、綿を詰めて刺し子にぬった布製の防具を身につけていた。太鼓やほら貝を手にした者もいる。

わたしにとってはこれは、いままでの小ぜりあいとはまるで異なる、数千にもおよぶであろう大軍を相手に真正面からぶつかり合う、初めての本格的な会戦体験だった。従軍牧師や、わたしのような通訳にたずさわる者などの非戦闘員は直接戦闘に加わることはしないが、万が一のために簡単な武装だけはしている。それでも臆病なわたしの足はふるえる。チャンはわたしにしがみついている。

頭上に羽毛飾りをひるがえした敵の軍勢は、まさに草原をおおいつくすかのようだった。羽毛の花があたり一面に植わっているかのごとくだった。その羽毛の群れが四方から我々を囲い込んで、矢と投げ棒と石つぶての豪雨を降らせてくる。このすさまじい雨に当たって自軍の兵士が何人か倒れた。耳に矢を受けて即死する者もいる。わたしのところへもたまに矢と石のつぶてが飛んでくる。いかなる運命のいたずらで、わたしはこんなところにいるのだろう。

味方も反撃して、一進一退の攻防がつづく。痛手を多く与えているのはどうやら味方のほうだ。鋭く固い鉄剣は敵の戦士の腕をはね、首をはねる。おり重なるように攻めかけてくる敵勢らを、銃と弩(いしゆみ)がおもしろいようにねらい撃ちする。敵勢の密集したところをついて砲弾が撃ち込まれる。

だが、敵はそんなことにはおかまいなしに次々と新手をくりだし、いくらやられても、まるで新たに涌き出るかのように攻めかけてくる。果たしてどのくらいの痛手を与えているのか、見当もつかないありさまだった。それに敵側は、自軍の死者や重傷者を泥や枯れ草でおおって、その被害を隠してしまう。そうしては狂おしくほら貝を吹き、太鼓や木筒を激しく打ち鳴らし、気味の悪い雄たけびと口笛をたえまなくくり返す。

敵の戦士たちは、こちらの兵士が手にしている鉄剣の切れ味や、銃兵の持つ長い筒から飛んでくる弾丸の威力をいまや知ったようだった。そのため、彼らはある一定の距離以上にはこちらに近づかなくなった。これがルーゴのいう煮えきらず歯がゆい戦いぶりというものなのかもしれない。これだけの大軍勢を擁していれば、いかに我々の武器のほうがすぐれていようと、全軍が一丸となってうちかかってくれば、いかにも無勢の我々はひとたまりもないのだ。そういう本気で戦い抜く強い意志が彼らには欠けていた。彼らはもっぱら不意撃ちでもって敵を倒す。真の白兵戦を挑む蛮勇が彼らには欠如していた。

そうこうしているうちに、四方をとり囲む敵軍の一方の背後からコルテスひきいる騎馬隊が現れて、敵中に突進した。騎兵らは当たるを幸いと槍を突きまくる。ふいをくらった敵軍はたちまち崩壊し、なだれをうって森のなかに退却しはじめた。草原をあれほどびっしりと埋めつくしていた敵軍の人影が、あれよあれよというまに消え失せ、戦死者と、身動きもかなわぬ重傷者と、飛びちった首や腕や内臓、それにおびただしい血潮だけがあとにとり残された。

コルテスお得意のはさみうち攻撃が今回も奏功し、我々は大勝利をおさめた。敵側には数百人もの死傷者が出たのに、味方はたった二名が死んだだけだった。負傷者は多かったが、そのほとんどは矢傷だった。傷薬らしきものはなかったので、怪我の治療には敵の死体の脂身を切りとって、それを傷口で焼いて消毒し粗布(あらぬの)でしっかりしばった。乱暴な治療だが、かなりの効果があるとのことだ。

コルテスは初めての会戦のこの勝利に気をよくしていたが、そのあとに待ちうけていたのは、相手陣営とのだらだらとした交渉の明け暮れだった。

まずコルテスが、戦いで捕らえた捕虜のうちの二人を和睦の使いとして相手側に送った。二人には、タバスコとタバスコに加勢した町々のカシケら全員がこちらに見参にやってくるよう言いわたし、先方への贈り物としてガラス玉を持たせた。

相手側は今回はさすがにこの使いを無視することはなかった。和平のしるしとして十五人の奴隷のみがさっそく送られてきた。コルテスはこのやり口にひどく立腹して、奴隷を連れてきた者に向かってこうなじった。

「わたしが欲しているのは奴隷などではない。カシケの全員が恭順の意を表してわたしの前にやってくることなのだ。おまえはすぐにひき返して、わたしがいま言ったことを彼らに申しつたえるがいい。奴隷も連れ帰ってしまえ」

こうして、十五人の奴隷は追い返されてしまった。

コルテスの剣幕に怖れをなしたカシケたちは、翌日、貢ぎ物――トウモロコシでつくったパン、七面鳥、魚、果物など――をたずさえた要人の一団をこちらにつかわしてきた。

コルテスは、昨日とはうってかわった愛想のいい態度で彼らを迎えた。彼らは戦(いくさ)のことについてはなるべく触れようとはせず、かわりに戦闘で亡くなった自軍戦士の遺体の処理をコルテスに願いでた。コルテスは快諾した。使者らは大勢の人夫を呼び寄せると、彼らのしきたりに従って戦死者を始末した。

さて、それではいよいよ和平の交渉に入ろうとコルテスがもちかけると、彼らはこう言った。

「我々には交渉をまとめる権限はありません。明日、あらためてカシケの全員がこちらにやってくることになっています。話し合いはそのときに願います」

これを聞いて、コルテスはとんと何かを悟ったような気配で、いかにもものわかりのよさげな表情をつくって二度、三度とうなずいた。

使者たちが帰っていったあとで、コルテスは周囲にいる者たちに向けてこう言った。

「もうおわかりだろう。この地のカシケどもはみな事大主義の臆病者だ。最初に奴隷を送ってよこした。それでも我々がいい顔をしないと見るや、要人の使いをつかわしてきた。ところがこの者たちには話し合いの権限がないときている。カシケどもはそうやって時間をひき伸ばしておるのだ。ものごとを小出しにして相手の顔色をうかがおうというのが、この地のカシケどものやり口なのだ」

わたしはこれを聞いて、さすがにコルテスだと思った。チャンのような変わり者は別として、この地の者には確かにコルテスが言うように日和見的な面があり、即断即決をさけ、露骨よりも婉曲を好む傾向がある。そんな精神のありようが戦(いくさ)の闘いぶりにも現れる。もっとも、このタバスコという土地は古くから交易のさかんなところで、あまり戦(いくさ)慣れしていないということもあるのだろう。

狡知にたけたコルテスはさらに言葉をつづける。

「先だっての戦いで、我々の騎馬隊が敵軍に襲いかかったときの連中のあわてぶりは諸君も見たであろう。彼らは何より、馬に驚いて退散したのだ。この地の者はどうやら馬というものを初めて見るらしい。雷のような轟音をあげて弾丸が飛びだす大砲もまたしかりである。馬も大砲も人があやつるものとは知らず、おのれの意志でかってに打ちかかってくる凶暴な神か生き物なんぞのように思っているのであろう。それならそれで、そこにつけ込んでひとあわ吹かしてやろうではないか。明日、カシケどもがここにやってきたら、馬と大砲でもってあいつらの度肝を抜いてやるのだ」

このたくらみの効果は想像した以上だった。翌日の昼ごろ、我々の陣営にやってきたカシケたちは、まず大砲の実射の洗礼をうけた。弾丸は空気をひきさいて宙を飛んでいき、彼方の森に落ちて樹々をなぎ倒した。カシケらは期待どおりにふるえあがり、地にたおれふす者まで現われた。コルテスはにんまり笑って、もう一つのたくらみの開始の合図を送った。

午前中にこの会見場に、簡単に発情する牡馬と、子を産んだ直後の牝馬の二頭を連れてきて、たけりたつ牡馬には牝馬のにおいをたっぷり嗅がせてあった。その牡馬が連れてこられて木につながれた。馬は、会見場にまだ残っている牝馬のにおいにひどく興奮して、地をけりとばし、頭を激しくふって狂おしくいななき、前足を泳がせて後ろ足でつっ立った。これを見てカシケたちはいっそう驚き、怖れおののいた。コルテスは席を立って馬のところへ行き、その手綱をとった。そして二人の馬丁に命じてたけりたつ馬を連れ帰らせた。

コルテスは席に戻ると、カシケたちに対してもったいぶった言いようで、

「あれは馬と申す凶暴な生き物である。その馬にいま、おぬしらには決して危害を加えないようきびしく言ってきかせた。だからもう安心するがよい」

と言った。

会談は一方的にコルテスのペースで進められていったが、それでもコルテスという男