我々の前まで来ると輿は地上に降ろされた。太っちょ領主は家来にたすけられてよろよろと立ちあがると、挨拶もそこそこに興奮しきった声でコルテスに言った。

「メシカの徴税人がやってきますぞ。わしは、この町のカシケと共にもう一度貴殿に手だすけを頼もうとやってまいったのじゃが、何と、そのわしを追うようにやつらがあとからやってくるのじゃ」

そう言うと、彼は太った体をがたがたふるわせ、涙を流した。よく泣く領主様である。町のカシケも真っ青な顔をして家来に何ごとかを命じると、自分の館に駆け込んでいった。

カシケの館は徴税人の歓迎のために花で飾られ、召使たちは大あわてでご馳走と飲み物を用意した。準備が終わると、カシケを先頭に一同館の前にいならんだ。

徴税人がやってきた。五人いる。コルテス一行を奴隷の群れでも見やるように見さげた様子で通ってゆく。その髪は高くゆいあげられ、赤いリボンでたばねられていた。あでやかな色彩のマントをはおり、これまた見事な刺繍のほどこされた腰布をつけ、握りの太い杖を持ち、もう片方の手にはバラの花をきざに持って、その香りをかぎながら歩いた。とりまきの家来が大きな羽根うちわをあおいで五人に風を送り、まといつく蝿を追った。

徴税人たちはカシケの館に招じいれられ、豪華な食事の供応を受けた。それを存分に堪能すると、カシケとセンポアラの領主を呼びつけた。太って大きな体を大儀そうに館に運ぶ領主の姿はあわれそのものだった。

我々は路上にほうっておかれたまま、所在なく事の成りゆきを見まもっていた。小一時間もしたころ、カシケと太っちょ領主が館からよろめくように出てきて、我々のところへやってきた。

太っちょ領主が言った。

「あの徴税人どもは大いに怒ってこう言ったのじゃ。おまえたちはモクテスマ王のご威光をおそれることもなく、好きかってなことをしておるようだの。王の許しもなく白い人間を町にいれ、接待して金をさしだすなどもってのほかではないか。そんな余分な金があるのならなぜ王に納めんのだ、とな」

こんどはカシケが青ざめた顔で言った。

「このような不祥事の代償に、生贄の若者を男女二十人ずつさしだせとも言っております」

コルテスは考え考え、しかし毅然とした態度はくずさずにこう言った。

「おぬしらは、モクテスマにはひどい目にあっておるではないか。おぬしらはいつまでそれを許しておくのか。領主殿は先日、わたしに対してモクテスマの横暴を涙ながらに訴え、この窮状から一刻も早くぬけだせるよう手だすけが願いたいと申しでたばかりではないか。よいか、肚をくくるのだ。怖れからは何も新しいものは生まれてこない。さあ、勇をふるうのだ。そして、さんざん飲み食いして、いまごろは惰眠をむさぼっておるにちがいないあの徴税人どもをひっとらえて、牢にぶち込んでしまうのだ」

カシケと太っちょ領主はふるえあがって言った。

「そ、そんなことをしたらモクテスマにどんな目にあうかしれません」

「だからな、あとのことはこのコルテスにまかせておくのだ。決してわるいようにはせん。それともなにか、金銀財宝どころか、若い男や女も国中からいなくなってもいいというのか」

こうまで言われて、カシケと太っちょ領主はやっと意を決し、家来に命じて徴税人五人をとり押さえさせた。徴税人たちは牢にいれられ、首に輪をかけられて棒につながれた。

ことがすんでから、コルテスはカシケと太っちょ領主にこう申しわたした。

「よいか、今後はモクテスマの命令にはいっさい従わぬように。徴税人が来ても税を納めてはならん。おぬしらはこの旨をすべてのトトナカの町々に申しつたえるように」

伝令がとび、センポアラをはじめとする三十余のトトナカの町々にこの徴税人の一件が知れわたった。トトナカ人は大喜びし、まもなく「このようなことがしおおせるのは神をおいてほかにない、彼らは神にちがいない」という噂までたった。

コルテスはほくそ笑んでいたにちがいない。そして彼は底しれぬ狡知の罠をトトナカ人そしてモクテスマにしかけたのである。

彼は、町が寝しずまった深夜、五人の徴税人のうちの二人をひそかに自分の宿舎に連れてこさせた。コルテスは何くわぬ顔で二人に言った。

「どうしてあなた方は捕らえられたのです。あなた方はどこから来たのです」

怪訝な顔をしていた二人は、コルテスが何も知らないらしいとわかると、それまでのしおらしい態度は急変させ、居丈高の調子をとり戻して、自分たちの素性をほこらしげに告げた。そして憤懣やるかたなしといった口調で、これまでのいきさつをコルテスにぶちまけた。聞きおえるとコルテスは言った。

「わたしは何も知らなかったのだ。こんなことになって本当に災難でござったの。おぬしらの身の安全はわたしが保障しよう。さあ、食事でもしてゆっくりくつがれるがよい」

コルテスが食事を持ってこさせると、二人の徴税人はむさぼるように食べはじめた。弱者に供応を強いるこの者たちも、本国ではつましい暮らしをしているのであろう。

食事がすむとコルテスは言った。

「おぬしらはただいまから自由の身だ。国へ帰ったらモクテスマ殿につたえてくれ。我々は殿のお味方であり、かけがいのない真の友人であるとな。残った三人も自由にして国へ帰れるよう力をつくすので、どうか安心してほしい」

こうして二人の徴税人は解放された。彼らが捕まらぬよう、コルテスは部下に命じて安全なところまでひそかに護送させた。

捕虜が二人脱獄したことは、翌日、カシケと太っちょ領主の知るところとなった。彼らは残りの三人をいますぐにでも生贄にしなければと、その準備を家来に命じた。コルテスは別に反対するでもなくこう言った。

「そんなことをするよりも、三人の身柄をこのコルテスにあずけたほうが、のちのちの面倒にならずにすむのではないかな」

面倒という言葉にからきし弱い太っちょ領主とカシケは、コルテスのこの提案にやすやすとのってしまった。こうして三人の捕虜はコルテスの宿舎に連れていかれた。コルテスは彼らの首輪をはずして自由にしてやり、キアウィットランからほど近い海岸に停泊している自分たちの船に移送させ、船員らには丁重にあつかうよう指示をつたえた。

コルテスは、センポアラの領主を筆頭とするトトナカ各地のカシケを呼び集めさせた。集まったカシケらは、モクテスマの報復を口々にして怖れおののいた。大勢の住民が殺され、大勢の若者が生贄にされて、町はめちゃめちゃにされてしまうと嘆いた。

コルテスはいささかのひるみも見せずこう言いはなった。

「いま、わたしとわたしの仲間たちはここに、おぬしらとおぬしたちの町の住民らの生命と安全とをかたく護持していくことをお約束する。たとえ相手がモクテスマであろうと、おぬしらに危害を加える者があらば、我々の手でその者たちを殺す」

座はしんとなった。コルテスの言葉はつづく。

「そう約束する以上、おぬしらは我々のいうことには全面的に従って、行動を共にしてもらわねばならぬ。また、我々がそうであるように、おぬしらも、この地上にならぶもののない我が国王陛下の忠実なる臣下となることを要求する。いま、その旨をここに誓ってもらいたい。おぬしらが、たとえこの誓約をこばんだとしても、どのみちモクテスマはおぬしらを許してはおくまい。おぬしらの言うように、大勢の人間が殺され、大勢の若者が生贄とされて、町はめちゃめちゃにされてしまうだろう。どうせそうなるのなら我々と同盟して、我々と一致協力して、モクテスマにたち向かうほうが得策ではないか」

コルテスはあらかじめ用意させておいた誓約書をとりだし、書記のディエゴ・デ・ゴドイを呼び寄せた。虚ろな表情のカシケたちは一人一人コルテスのもとにやってきて、ゴドイの言われるままに奇妙な絵文字で誓約書にサインした。これはもう一種の催眠術といってよかった。わたしは思いだした。エスパーニャ人の兵士らもかつて、これとまったく同じ術にかけられたことのあったのを。

しょの2

疲れをしらぬコルテスが次にうった手は、メシカ攻略と入植のための拠点づくりだった。名ばかりの町、ベラクルスをすでに創設してはいたが、蚊ばかりがうるさくつきまとうあの場所よりも、キアウィットランをいくらか南にくだった海辺のちょっとした深さをもつ河口を拠点とするほうが、何かと有利だと彼は判断したのだ。北にキアウィットラン、南にセンポアラをひかえて少しはひと気もあり、食料のほうもこのあたり一帯に住むトトナカ人から調達できるはずだった。キアウィットランからほど近い海岸に停泊させている船団もこちらの河口に集結させた。

さっそく町づくりが開始された。市の外壁、中央広場、教会、倉庫、市会堂、住民の住まい、牢獄、刑場、屠殺場、砦、船着き場などの位置と輪郭が大まかに定められ、隊員五百余名と大勢のトトナカ人が建設に従事した。コルテス自らも大工仕事に手をだしたり、もっこをかつぐなどして率先の範を示すことに精をだし、まもなく教会といくつかの住居ができあがった。

町の名前はベラクルス(ビリャ・リカ・デ・ラ・ベラ・クルス)とすることが決まった。これで、先に創設されたベラクルスは、そのままなしくずし的に放置されるままとなるにいたった。

炎天下のもとでの労働はひじょうにきついものではあったが、それでも隊員たちはみな喜々として作業にうち込んだ。彼らの五体には、本格的な入植に手をそめているという充実感がみなぎっていた。わたしもチャンもそうした彼らの熱気に押されて、あまり役にはたたないながらも、煉瓦を焼いたり、水を運んだり、外壁の石を積みあげたり、木材を見つけに行ったりとそれなりに働いた。

ある日、スコールが降った。雨季が到来しているのだ。雨にけぶって濡れそぼつ建設途上の町はどこかしおたれていて、死者の町を思わせた。雨に濡れてもその威風を失わないまでに町が形をなすまでには、まだまだ時間が必要なことをあらためて思いしらされた。

その夜はどういうわけか明け方ごろに目がさめてしまった。再び寝にはいろうとしたが、なかなか寝つかれない。チャンは隣でのんきに寝息をたてている。わたしは寝床をぬけだして外に出た。

海が壮大なご来光で黄金色にそまっている。わたしはしばしそれに見とれた。この海のはるか彼方にエスパーニャがある。わたしは帰れるのだろうか。何かいまでは、エスパーニャがはるか遠い異国のようにも思える。

あたりには人っこ一人いない。海鳥の鳴き声と馬たちのあげるいななきが聞こえる。わたしは波うちぎわをしばらくぶらついてから、近くを流れる川のほうへ足を向けた。どういうわけか、人も動物も、所在のないときには水のあるところへ向かうものらしい。

川の水はひんやりとして気持よかった。わたしは川べりを上流に向かって歩いていった。しばらく行くとちょっとした繁みのあるところに出た。その繁みの向こうで水音がかすかにする。

わたしは繁みに近づき、木立ごしに川のほうをうかがった。マリーナがいた。彼女は水浴びをしていた。全裸だった。褐色の肌のうぶ毛と陰毛の先端が光の粉をまぶしたようにきらめいている。この地の者にしては体格のよい彼女の肢体は、たぶんエスパーニャの女のそれよりも十分に肉欲をそそる。

マリーナとコルテス

わたしという男は女には意気地がない。女に惚れ、その女のことで頭がいっぱいになってのぼせあがることはあっても、その女を自分のものにしようとする牡の本能が、そののぼせあがった分だけ弱くなってしまうのだ。わたしはマヤという地に八年もいたが、あまりにも純朴で、牧歌的で、素直で、よく働くインディオの女には真の恋愛の感情をもつことができなかった。だが、同じインディオでもマリーナに対してだけはちょっと異なる想いをいだいていた。彼女に対してなら・・・。

対岸の木立の陰から、コルテスが現れた。彼はマリーナを目にしてしばらく立ちすくんでいた。その目はくぎづけになったように彼女から離れない。彼は衣服を脱ぎはじめた。この地の男には見られぬ胸毛の生えた、この地の者には見られない白くたくましい肉体。彼は裸になると、川に入った。

マリーナは最初はちょっと驚いたふうだったが、別に逃げだそうともせず体を洗っていた。コルテスは川の浅瀬をたどって彼女のところまで行くと、やにわに彼女の体を抱きすくめた。褐色の肉塊と白い肉塊のなりふりかまわぬからみ合い。それはこの地にはふさわしくない不思議な光景だった。わたしは一瞬、自分が世界のどこにいるのかを忘れた。

彼らの男女のまじわりはごく自然に行われた。わたしは、コルテスという男と自分という男とのあいだに、埋めようもない人間のへだたりを感じていた。

それから二、三日して、メシカから二人の使節がやってきた。コルテスが釈放した二人の徴税人の話を聞いたモクテスマが、こちらの真意をおしはかるためにつかわせてきたものらしい。モクテスマが本気であることは、二人の使節が共に彼の縁者であることや、随員の四名が身分の高そうな老人であることからもうかがい知れたが、贈り物は王からのものだとすればたいしたものではなかった。その理由は使節の言い分を聞いてすぐにわかった。

「家来二人を放免してくれたことにまずお礼を申す。王もたいそうお喜びでござる。したが、トトナカ人が王の命に服さなかったことに対してはひどくご立腹で、それについては貴公らのさしがねがあったのではないかとお疑いでござる」

ようするに彼らは、コルテスを扇動者として暗に非難し、その不満を述べるためにやってきたのである。コルテスは、自分たちはモクテスマを尊敬し、大いに慕ってもいると言いたて、その証拠に二人の捕虜を釈放し、残りの三人の身柄も安全にかくまっていると釈明した。そしてその三人を連れてこさせて使節団にひき渡した。

使節は言った。

「かさねがさねかたじけない。ありがたく頂戴しよう」

五人の捕虜というのは当のコルテス自らが捕らえさせたものである。その事実はひた隠しにして彼はおためごかしをしているのだ。

わたしは思う。自分が負わせた傷を何くわぬ顔で他者のせいにすりかえ、その傷をおのれ自ら介抱して恩にきせ、こうして礼まで言わせてしまう狡猾な遠謀深慮こそ、コルテスの奸智の核心なのだと。

コルテスは追いうちをかけた。

「モクテスマ殿が先におつかわしになったピタルピトクという者は、我々の食糧を調達するという自分の役目をまったくはたさず、そればかりか突然いなくなってしまった。食うものがなくて、我々はしかたなしにここへやってきたのだ。モクテスマ殿が、そのような無礼なことをお命じになったとはとても思えぬがの」

使節はしょげかえった。

「センポアラの領主やこのあたりのカシケたちのおかげで、我々はどうにか息をつくことができた。それにめんじて、彼らのしたことについてはどうか責めないでやってほしい。こうしたごたごたも、直接モクテスマ殿にお会いして親しく話をかわすことさえできれば、おのずと解決するはずなのだがの」

そう言ってコルテスは、たくさん用意してきてあるガラス玉のなかから、見ばえのいいものをいくつか選んで使節の一団に与えた。そして部下に命じて、モクテスマ王の最初の使者に対して見せた馬の駆け足よりもさらにえげつない馬の疾走や、合戦のまねごとなどを演じさせて自分たちの力を誇示した。

モクテスマの使節の一行が帰ってまもなく、コルテスは太っちょ領主のたっての頼みで戦(いくさ)にひきだされた。ところが、実際のところは戦闘は行われなかった。センポアラから二日ばかりの行程のところにある小さな町を占拠しているメシカの駐屯兵を駆逐するべく進軍したのだが、町なかで実際に略奪と乱暴狼藉をはたらいていたのは、何とセンポアラの戦士たちだったのだ。メシカの駐屯兵は、コルテスの軍がこの町にやってくるとの報を受けるや、たちまち恐慌状態におちいってあたふたと町を撤退し、そのあとを、昔からこの町とは敵対関係にあったセンポアラの戦士団が襲ってきて、町を強奪してしまったのである。さすがのコルテスも唖然としていた。

彼は、町を占拠しているセンポアラの戦士の指揮官たちを集め、これまでに奪いとったものはすべてもとの持ち主に返すよう命じた。そして彼らを町の外に追いだしてしまった。コルテスにしてはめずらしく本当に怒っていた。

翌朝、コルテスはセンポアラの指揮官たちを町に呼びもどした。そして、おどおどしている彼らを町のカシケらのもとへ連れていき、今後二度と同じまねは決してしないと誓わせたうえ、両者を和解させた。落としどころはつねに心得ているコルテスではあった。

ここまでは上々の首尾であったのだが、コルテス軍のなかにも間抜けがいた。その間抜けは付近の村に斥候に出ていた兵士で、彼は帰りがけに七面鳥を二羽ぬすんでさし殺し、それをぶらさげて意気揚々とひきあげてきたのである。

コルテスはさっと顔色を変え、こうどなった。

「なんてやつだ。略奪は許さんとつい今しがた、センポアラの戦士たちに言いわたしたばかりではないか。これではしめしがつかん、あいつをひっとらえてしばり首にしてしまえ。いますぐにだ」

こうして鳥を盗んだ兵士はしばり首にかけられることになった。泣き叫ぶ兵士をしり目に処刑の準備が進められる。全員無言だ。コルテスの顔をうかがうと、彼はちょっとせつなそうな表情を見せている。その視線はペドロ・デ・アルバラードのほうに泳ぐように向けられている。

処刑が開始された。兵士の命運ももはやこれまでかとみなが思った瞬間、アルバラードがとんできて兵士の綱を切った。兵士はあと一歩のところでその命をながらえ、コルテスの顔にほっと安堵の色が浮かんだ。

このことがあってから兵士たちの軍律に対する心がまえが固くなった。コルテスは貴重な兵士の命をそこなうことなく、軍紀の粛正にも成功したのである。

センポアラへの帰途、大きな体にしてはまめな太っちょ領主が、途中まで我々を出迎えにきていた。簡単な食事のもてなしをしたあと、領主はコルテスに言った。

「あの町でのセンポアラ人の不始末については、みどもは何も知らされていなかったのじゃ。あの乱暴狼藉は、国境警備についていた戦士たちがかってにしでかしたことなのでござる。どうかよしなにおとりはからいくだされ」

コルテスはその言葉を信じたふうに言った。

「ああ、さようであろうな。一方で我々に敵の追討を頼み、一方で敵の逃亡に乗じて略奪におよぶなどとはとても信じられんからな」

太っちょ領主は大きな顔をつるりとなでた。その手は汗で濡れていた。

コルテスが、(実際にはいなかった)メシカの駐屯兵を追いはらうべくセンポアラを出る際、彼はおもしろい茶番を演じさせてから進発した。彼にはそんな茶目っ気もある。

その茶番とはこうだった。

彼は隊員随一のぶ男で知られるエレディアじいさんを呼び寄せた。じいさんは若いころから喧嘩好きで知られ、イスラム教徒との戦(いくさ)にも幾たびか従軍して、その顔は切り傷だらけだった。おまけに片目はつぶれ、あごから頬にかけてはもじゃもじゃの不精髭を生やし、わるい片足をひきずって歩いていた。コルテスは言った。

「ここの者たちは、我々のことを神かなんぞのように思っておるようだ。彼らがおがんでいる神はみなうす気味のわるい顔をしているが、おまえのそのご面相ならそれにもひけはとらん。堂々たる神様ぶりだ。そこでな、おまえはここのカシケたちと共に森へ行って、森の奥の川に着いたら、口と手をすすいで銃を撃ち、何くわぬ顔でひきあげてくるのだ」

コルテスは太っちょ領主とカシケたちを集めるとこう言った。

「我々と行を共にする軍神が戦勝祈願をすることとなった。おぬしらはその神と共に森の奥の川まで行き、浄めの祓いをとり行ってくるように」

トトナカ人にとっては霊験あらたかであろうはずのその儀式は実行にうつされ、その報せはトトナカじゅうにつたえられた。トトナカ人は狂喜した。まさに底なしの、犯罪的なまでにたわいのなきこの白無垢の無邪気さ・・・。

しょの3

センポアラに凱旋した(といっていいものか)我々を、住民は大歓声で迎えいれた。太っちょ領主は贅をつくした饗応と贈り物で我々の労をねぎらい、コルテスにこう述べた。

「どうかいつまでもこのセンポアラにおとどまりくだされ。そうすれば、あのモクテスマといえどもおいそれと手だしはなるまい。貴殿とそのご家来衆はもはや我らが友であり、兄弟でござる。そのよすがをさらに確たるものにすべく、どうか我らの身内の娘らをお受けとりくださり、子などをもうけていただきとうござる」

領主が合図をすると娘が八人連れてこられた。お国ぶりのすばらしく見事な刺繍の入った色鮮やかなスカートと胴着をまとい、漆黒の髪を二つに分けて両側に長く垂らし、金の首飾りと腕飾りをつけ、それぞれ身のまわりの世話をする下女を従えている。マリーナの表情にすっと羨望の影が走ったのがわかった。彼女の着ている服はうす汚れた白一色だった。

領主によると、美しく着飾ったこれらの娘たちはいずれもトトナカ各地の有力カシケの息女ないしは近縁者で、そのうちの一人は何と領主の姪であるという。

「七人は貴殿の配下の頭だった方々に、そしてみどもの姪のこの娘は、どうか貴殿に受けとっていただきとうござる」

そう言って領主は、きわだって不細工な娘をコルテスのほうに押しやった。領主の血筋だけあってよく太っている。その目は臆する様子も見せず、コルテスをじっと見つめている。

コルテスはたじろいだそぶりも見せず、こう言った。

「ご好意はありがたく頂戴しようとは思うが、そのおこころざしをすんなりとは受けいれがたい事情があるのだ。ほかでもない、おぬしたちが信ずるあの邪教のことだ。我々は断じてあの邪教を受けいれるわけにはいかない。人間の生贄もだ。おぬしらは邪教を捨てて我らが奉じる真の神に帰依し、あの醜悪きわまる偶像をすべてうち壊さねばならん。生贄も即刻、とりやめるように。それを見とどけてのうえで、そこの娘ごらをいただくことにしたい」

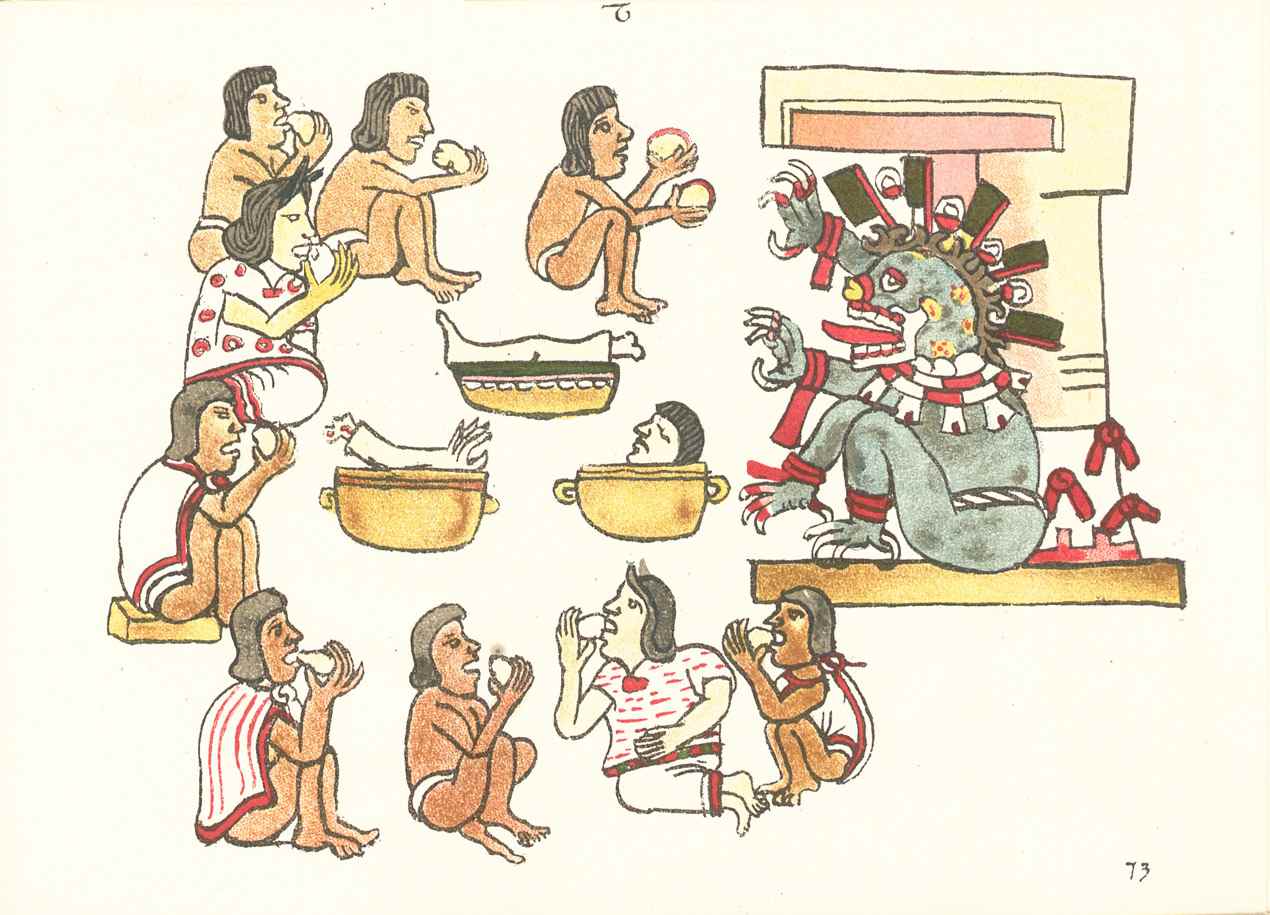

コルテスの言うように、生贄はこのセンポアラでもさかんに行われていた。この地にあっては、生贄として選ばれることはひじょうな栄誉とされるが、かといって、すべての生贄要員が喜んで我が身を神に捧げるわけではないだろう。なかにはむりやり心臓をくりぬかれる者だっているにちがいない。その脈うつ心臓は神に奉納され、用ずみになった死体の四肢は切りとられて、神官、貴族、上級戦士、富裕な商人らの口に入る。一部の人肉は市場で売り買いもされるという。魂の浄化を願う気持よりも、おのれの舌と腹の欲望のためにそれを食べる者もなかにはいるのであろう。チャンはそういう輩をひどく軽蔑しているが、このあたりでは、それがあたりまえになっているのだろうか。

コルテスは、ふと気づいたように言葉をついだ。

「あ、それから、男どうしで淫らなふるまいにおよぶ弊風もすみやかに断ちきってほしいものだ」

前から気づいていたのだが、確かにこの地では男色がおおっぴらにまかりとおっている。女装した少年や若者が町を闊歩するのは見なれた光景である。裏でこそこそ男色をたしなむのは我々白い人間のほうだ。現にコルテスがそうらしい。ブェルトカレーロは自分に与えられたマリーナにはふりむきもせず、コルテスに執心していると当のマリーナから聞かされたことがある。そんなコルテスが男色をいましめるのも奇妙な話ではあるが、まあ、隠れてこそこそたしなむ分にはおかまいなしということなのだろう。

八人の娘を受けとるにあたって、コルテスがつきつけたこれらの条件は、太っちょ領主とその場にいあわせたカシケたちにとってはとても承服しがたいものだった。男色のことはまだしも、神像の破壊と生贄の禁止は神々への致命的な裏切りであり、決定的な神罰がくだるのをむざむざ受けいれことになるからだ。

彼らは言った。

「主君よ、大いなる主君よ。それだけはごかんべんを。それだけは承服することができません」

コルテスは怒りをあらわにして憤然と席を立った。そして宿舎に戻ると、隊員たちを集めて、怒気もするどくこう言いはなった。

「もはやかんべんならん。兵士は武装せよ。邪悪な神々の像はうちこわせ。抵抗にあったら殺してしまえ」

従軍牧師のオルメドが血相を変えて立ちあがった。

「待ってください。そこまでやるのはいきすぎです。何ごともことをせいてはなりません。彼らがいつくしんできた神々を頭から否定しさってしまえば、あとに残るのは憎悪と怨恨だけです。時間をかけて少しずつ主のみ教えを説いていきましょう。我々自身が正しい行いをかたときも忘れず、主のみ心のままにことをはこべば、いつかは彼らとて、我らが主ヘスース・クリストに帰依するときがやってまいりましょう」

コルテスはいくぶん気勢をそがれて言った。

「ふむ、神父さんの言い分はもっともだ。それなら、太っちょ領主に命じて彼の手勢自らの手で破壊させよう。彼ら自身がそれをするのならかまわんだろう?」

オルメド神父はしぶしぶ承諾の身ぶりをしてみせた。

コルテスはさっそく太っちょ領主を呼び寄せて、彼の部下の手勢に神像を破壊するよう命じてほしいと言いわたした。太っちょ領主は、これまでに見せたこともない剣幕でののしった。

「何たることを言われる。我らが奉ずる神々は、幾久しく、我らと我らの祖先の命とたつきとを護ってこられたのですぞ。そのおかげで、我らはこうして元気にしていられるし、作物の恵みにもあずかっておる。神のご加護があればこそ、必要なものは何でも手にいれることができる。その神が破壊されてしまえば、我らの命もそれまでなのですぞ」 コルテスも負けない剣幕で叫んだ。

「ええい、わからん御仁だ。尊い人間の血を欲する神のどこが神なのだ。あの醜悪さはいったい何なのだ。その神とやらはなぜ、モクテスマの圧制を許しておるのだ。そのような邪悪で甲斐性もない神を捨てされないとあらば、貴公はもう我らの同志ではない。敵である。敵は一人たりとも生かしておくわけにはいかぬ」

通訳にあたっていたマリーナが静かに言った。

「コルテス殿のうしろだてを失えば、モクテスマは黙って見てはおりませんよ」

これは効いた。太っちょ領主はたちまちしょげかえってしまった。そして弱々しい声で、

「わかり申した。したが、我ら自身の手で神をほうむりさることなど、とてもできぬ相談じゃ。おそれ多いにもほどがある。もしどうしてもと言われるのなら、貴公らご自身の手でなされればよろしかろう」

と言って、挨拶もそこそこにその場をひきあげてしまった。

コルテスは命じた。

「さあ、行って粉々にしてくるがいい」

オルメド神父は詐欺にあったような顔をしている。

兵士たちは宿舎をとびだした。彼らは何段あるとも知れぬ巨大な神殿ピラミッドの石段を駆けあがった。石段には、心臓をえぐりとられた生贄がころげ落ちるときに付着した血がびっしりこびりついている。下で待ちかまえる者らが、その死体の四肢を切りとるのだ。

頂きの神殿からいやな音が聞こえる。破壊が発する音は、それをつくった者の悲鳴や嗚咽のように聞こえる。ひじょうに重くて固いものが、基壇を揺るがせて倒れふす轟音が腹にひびく。何も見まいと地にふしていた太っちょ領主とカシケらが、思わず顔をあげた。周囲を埋めるセンポアラの町人たちのあいだからは悲鳴があがる。いよいよ神罰がくだるのだろうか。

割れた神像の断片が、ごろごろと石段をころげ落ちてくる。ドラゴンのような相貌の頭部はいち早く地上に達し、粉々にくだけ散った。別の神像のひき倒される音がし、その断片もあとを追うように、石段の角をけずりながらころげ落ちてくる。粉塵がもうもうとたちこめる。

雲のひときれとてない蒼空にはいささかの変化もなく、熱帯の太陽はあい変わらず容赦のない熱線を地上にあびせかけている。その陽光を受けて、神殿とその基壇、そしてそれをとりまく領主や貴族、神官らの居住する石造建物群などが、いつもと変わらぬ白銀の輝きを虚空に放っている。

神殿でときの声があがり、その声を発した兵士らが石段を駆けおりてきた。汗に光る彼らの顔は喜びに満ちみちていた。センポアラの人々は、きっとこう思ったにちがいない。我らの神はなぜ、あのような罰あたりな者たちに、あのようなあからさまな喜悦をおゆるしになるのだろうかと。またこうも思ったに相違ない。我が神はなぜ、あのモクテスマの理不尽な横暴圧政のみならず、あろうことか、我が神ご自身に向けられたあのような乱暴狼藉までおゆるしになるのかと。

しょの4

センポアラ人の恐れる神罰は、少なくとも天変地異という形では現れることはなかった。あたりはあい変わらず平穏で、町のいたるところにある花園の花々は咲きみだれていた。コルテスもその隊員たちも、また太っちょ領主やカシケたちも悪病悪鬼にとりつかれることはなかったし、不慮の災難にあうこともなかった。

神殿はクリストの教会につくりかえられ、石灰でこしらえた白むくの祭壇には花で埋もれた十字架と聖母像が安置された。神殿内の壁と、基壇の石段に厚くこびりついた血はできるかぎり洗い流された。そして、戦勝祈願の茶番を演じたエレディアじいさんと四人の地元の神官が堂守として選ばれた。四人の神官は、それまでは伸ばすにまかせていた、腰や脚にまでとどく長い血まみれの髪を短く切り、生贄の死臭のただよう黒い上衣のかわりに、マリーナがぬいあげた白いガウンを身にまとって、新たな神につかえることとなった。

かの八人の娘たちは、正式にコルテスにさしだされ、コルテスはそれを受けとった。さっそく、新しくつくりかえられた教会で彼女らの洗礼が行われた。密蜂の巣を煮つめて抽出した蜜ロウでつくったロウソクに火が点ぜられたとき、列席していた太っちょ領主とカシケたちは感嘆の声をあげた。この地ではロウソクの製法はまだ知られていなかったのである。

コルテスに与えられた不細工な娘には、カタリーナという洗礼名がさずけられた。またある有力なカシケの娘には、フランシスカという名が与えられた。フランシスカはひじょうな器量よしで、この娘はコルテスの差配でブェルトカレーロの持ち物とされた。ブェルトカレーロはいまや二人の美女――マリーナとフランシスカを所有することとなった。これには、コルテスなりの何らかの思惑がひそんでいるに相違ないが、コルテスに気のあるブェルトカレーロは、少しもうれしそうな顔はしなかった。残りの六人の娘も、それぞれしかるべき将校たちに分け与えられた。

なすべきことはすべてなし終えたと判断したコルテスは、そろそろセンポアラをひきあげ、ベラクルスへ帰ろうと隊員たちに告げた。

出立の朝、見送りにやってきた太っちょ領主とカシケたちにコルテスは言った。

「おぬしらが恐れていたような神罰は何もくだってこなかった。これをみてもわかるように、おぬしらが信じていたのは無力な邪神にすぎなかったのだ。今後は、主クリストという新しい神におつかえし、その祭壇をつねに清めて花などを供え、聖母マリアをいつくしんで十字架をあがめるように心がけるのだ。さすれば、我々は今後ともおぬしらの力になることをお約束する。それから、新しい神の教会の堂守として置いていくエレディアのことは、くれぐれもよろしくお願い申しあげる」

太っちょ領主とカシケたちはこっくりした。その顔は狐につままれた者、わるい詐欺師にひっかかった者のまさにそれだった。

ベラクルスに戻って、久方ぶりに目にするそのたたずまいは、センポアラの広壮な石造建物群を見なれた目にはハリボテのように映じた。このハリボテのしあげを継続するのが当面の目標となるのだろう。そのしあげの作業に対して、以前のような高揚感が感じられないのはどうしたわけだろう。

我々は砂浜でだらだらしていたが、そのゆるんだ気分は、「おーい、エスパーニャの船が来るぞぉ」という叫び声で、たちまちぴんと張りつめた。全員、波うちぎわに殺到する。コルテスも幕舎からとびだしてきた。確かにエスパーニャの帆船がやってくるのが見える。

じりじり待ちわびて、やっとのことで着いたその船は、クーバ総督のベラスケスがよこしたものだった。りゅうとした身なりで、いかにもさっそうとはしているものの、それがどこか危うげなサウセードという男が指揮官で、彼はベラスケス派の面々が泣いて喜ぶような報せをたずさえてきた。ベラスケス一派がどう策動したのかは知らないが、エスパーニャ宮廷のインディアス会議からベラスケスに対しこの地での入植と交易の権限が公式に授与されたというのである。コルテスはいま、仲間うちから選出されたという体裁をとって、いちおうは司令官の座におさまってはいるが、これからはいやでもベラスケスの指示に従わなければならない。それにさからえば国王にたてつくことになってしまう。

ベラスケス派の面々は文字どおりこおどりした。コルテスはまたも窮地に立たされたのだ。彼がモクテスマの国――メシカへ出立する決意を固めたのはきっとこのときであったろう。

彼がまず手をうったのは、エスパーニャ国王に使いを出すことだった。エスパーニャ宮廷には、ベラスケスの一方的な言い分だけがまかりとおっている。自分たちもこれに対抗して、これまでの遠征のいきさつを逐一報告し、自分たちなりの言い分を国王につたえなければならない。

彼はさっそく、この使いの件を隊員たちに告げた。

「諸君のこれまでのご苦労、ご尽力と数々のお手柄を陛下に知っていただくために、エスパーニャ宮廷に使いをやりたいと思う。また陛下に喜んでいただくために、住民との物々交換で得た品々や、モクテスマあるいは各地のカシケらからの貢物、献上品などとして入手してきた金銀その他の貴重な品々などを、陛下に献上してみてはどうかと思う」

隊員たちはいたく功名心をくすぐられたであろう。また陛下への献上品についても隊員たちは、これまでに入手した金銀そのほかの貴重な品々を供出してそれにふりあてなければならないが、国王を喜ばすためには、それもいたしかたないと思ったことだろう。それに、いちばん多くの品々を供出しなければならないのは、当のコルテスそのひとなのである。国王に対するおためごかしをこうまで大上段にふりかざされてしまっては反対らしい反対もできず、結局、エスパーニャに使いを出す件と献上品の件は了承された。

さっそく船がしたてられ、使者も任命された。市会の議長であるフランシスコ・デ・モンテホとブェルトカレーロの二名だった。モンテホはベラスケス派にちかく、ブェルトカレーロは誰もが知るコルテス派だった。

国王にさしだす報告書は市会で起草された。コルテス派でかためられた市会議員(わたしもその一人だが)は、これまでのいきさつを最大もらさず大いに力んで書きつらねた。自分らが積みあげてきた功績、たとえば、この地へ来着してよりこのかた、邪教にこりかたまった住民らの多くを改宗させて陛下の臣民となしてきたことや、いろいろなかたちで入手してきた金銀などの財宝もあまさず陛下のもとへと献上し、今後手に入る財宝についてもそれは変わらないであろうことなどについてもぬかりなく触れ、さらに、今後入植が進めば御国の領土はいっそう拡大するであろうし、加えて我々は、メシカというとびきり巨大な富と権力をもつ強大な国へと向かう途上であり、そこを征服してえられる財物はまことに莫大なものとなるであろう――とかきくどいた。現地において優秀な通訳を二人見つけ、そのうちの一人は何と現地で八年間もすごしたエスパーニャ人であることについても報告された。最後の落としどころは、しかるがゆえに、今後のこともどうか我々におまかせ願いたいという自分らの本音だった。そして最後に、コルテスを陛下の代理としてどうかアデランタード(前線総司令官)と総督の任につかせていただきたいと強くうったえた。

あとで知ったところによると、この報告書が国王の目に触れることができたのはずっとあとのことで、年も明けた三月なかばのことだったという。当時のエスパーニャ宮廷は国王のつごうで各地を転々としており、おまけに国王が神聖ローマ帝国の皇帝にも選出されたことなどもあって一層その居が定まらず、また、宮廷のインディアス会議を主宰するベラスケスびいきのブルゴスの司教の手ごわい妨害にもあい、コルテスがさし向けた使者たちは、そう簡単には国王に謁見できなかったのである。しかも、やっと謁見がかなっても、国王はメシカ征服の勅許については何も明確な判断はくださなかった。かわいそうだったのは使者の一人のブェルトカレーロで、彼はブルゴスの司教に国王への謁見を執拗に願いでて司教の怒りをかい、つまらぬ罪をきせられて獄につながれてしまい、元来病気がちだったこともあって牢内で病死してしまった。

この報告書を国王に献上する件に関してはもう一つ、我々をしらけさせるようなおまけがあった。実はコルテスも、私信のかたちで国王に宛てた書簡をしたためたというのだ。それはそれでかまわないが、問題はその中身だった。コルテスのしたためたその書簡には、コルテスが徴収する金五分の一の件については触れられておらず、そればかりか、この地を発見した栄誉もすべて自分一人のものであるとしるされているという。もちろん、この地を最初に発見したのは先の遠征隊である。市会が起草した報告書には、コルテスが受けとる金五分の一の件についても触れられているし、この地の最初の発見者についても明らかにされている。

コルテスは、ばつのわるそうな顔をして市会の面々にこう言った。

「そういうわけなので、諸君のつくった書面からは、金五分の一の件と、この地の最初の発見者の件について触れている部分についてはなんとか削除してもらうわけにはいかぬかの」

市会の大多数の者は、このときばかりはコルテスの言いなりにはならなかった。しかたなくなったコルテスは、自分のつくったそのむしのいい、手前かってな書簡をこっそり始末するか、書き換えるかしたのであろう。

使いの船は、用意万端をととのえて、七月十六日、隊員たちの盛大な見送りを受けて出航した。船に積まれている国王への献上品のなかには、美食を与えられてまるまると肥え太ったところを生贄に捧げられ、そのあと食べられる運命にあった四人の若いセンポアラ人の男女もふくまれていた。

ベラクルスを発ったこの船の噂は、しばらくしてベラスケスの耳にもとどき、大いにあせった彼は、武装した兵士を乗せた高速の小型帆船をくりだして使いの船を追わせたのだが、ときすでに遅く使いの船はとうに外洋に出たあとだったという。

しょの5

月もおしつまって、コルテスはついにメシカ遠征の号令をくだした。彼はまず、隊員をひきいてセンポアラへと向かった。トトナカ戦士の援軍と荷かつぎ人足の供出とを太っちょ領主に依頼し、あわせて今後のこまかい段どりをとりまとめるためだった。

センポアラに着くとコルテスは、コルテス派の隊員だけを集めて驚くべきことをもちかけた。

「メシカへの遠征にあたって、ベラクルスには百四、五十人ばかりの隊員を後衛のために残していきたいと思う。で、その百四、五十人のうちの誰かがまた臆病風をふかせて、敵前逃亡をはからんともかぎらんので、いまある船は一隻残らず沈めてしまおうと思うがどうだろう」

コルテスがこう言うのには、それなりに理由があった。月のはじめころ、国王への使いの船を出すことが決まった際に、そのしだいをベラスケスにぶちまけようと謀った者たちがいて、彼らは船を一隻盗んでクーバへ逃げ帰ろうとしたのだが、仲間内の密告にあって発覚してしまい、首謀者の二人が絞首刑に処せられるという事件が勃発していたのだ。

隊員たちは無言だった。幕僚のアルバラードが声をあげた。

「それはいい考えだ。なまじっかな勇気と欲得だけでは、あの強国を相手にできるものではない。背水の陣こそ、いまの我々がとるべき最善の策であろう」

この声をかわきりに、兵士たちが「そうだ、そうだ」と言いたてはじめた。「神のご加護さえあれば、それで十分ではないか」という声もあがる。またある者はこう述べた。

「船がなくなれば、百名ちかい船員たちも兵力に加えることができるぞ。使いものになるかどうかは知らんが」

ベラクルスにいる船員たちにとっては、ありがたくない発言であろう。

慎重論もあるにはあった。

「しかし、船がなくなればまさかのときに困りゃしないか」

「なあに、だいじょぶさ。すでに我々は国宝陛下に向けてご報告の船を出している。我々がここにいるってことは、いずれエスパーニャじゅうに知れわたるのだ。陛下が何らかのご沙汰をおくだしになれば、その知らせの船が必ずやってくる。それに、あのベラスケスがこのままみすみすほうっておくわけがない。ちょこまかと動きまわって、偵察の船をさし向けてくるのにきまっている。我々が何もしなくったって、向こうからかってに船がやってくるのだ。心配することはないさ」

してやったりという顔でコルテスが言った。

「では、諸君らの意をいれて、船は沈めることにするか」

兵士たちはときの声をあげた。多少やけくそぎみではあったが。

こうしてコルテスの提案は受けいれられたが、この決議というのは形式的には兵士たちの意をいれてなされたものである。かりに船の持ち主に損害賠償の請求をされたとしても、それはコルテス一人だけではなく、この場にいあわせた兵士全員にも課されるべき請求となる。いまさら驚きもしないコルテスの周到さがここにもあった。

コルテスはほとぼりのさめないうちに船の処分を命じた。任にあたったのは、ベラクルスの町の警護隊長であり、コルテスの友人でもあるファン・デ・エスカランテだった。エスカランテは硬骨漢で知られ、ブルゴスの司教とつるんで私腹をこやすベラスケスをひどく軽蔑していた。コルテスも金銭には人一倍執着するが、それでも金の使い方にはきれいなところがあった。ベラスケスはそれもあかぬけなかった。

エスカランテはさっそく手勢をひき連れてベラクルスにひき返し、船員たちの反対を押しきって命令を執行した。船は一隻残らず沈められてしまった。ただし、錨や綱、帆、索具、その他あとあと役にたちそうなものは、小舟と共に保存された。こうして我々の退路は完全に断ちきられることとなった。

コルテスはエスカランテをセンポアラに呼び、太っちょ領主と各地のカシケらを前にしてこう言った。

「このエスカランテと申す者は、わたしの代理人としてベラクルスにとどまる。このエスカランテの命令はわたしの命令である。彼はおぬしたちの頼みをよく聞きいれ、おぬしたちの身の安全をまもるべく努力をおしまぬであろう。またおぬしらには、唯一の神たる主ヘスース・クリストからのご加護もあるだろう。だから、心やすらかに我らのメシカへの出陣を祝ってくれるように。それから、我々をたすける援軍として千人ばかりの戦士と、荷かつぎの人夫二百名ほどを拝借願いたい」

太っちょ領主とカシケらは快くコルテスの頼みを受けいれた。

コルテスはつづけて言った。

「ところで、メシカへ行くにはどこを通っていけばよいのか、おぬしたちのご助言を願いたいのだが」

太っちょ領主とカシケたちが口をそろえて答えた。

「その点は、道にくわしい家臣をつけるゆえ、安心なされるがよろしい。それから、どこを通っていけばよいかとのおたずねであるが、それはもう決まっておりまする。我らとは友好な関係にあるトラスカラを通っていくにこしたことはありません。トラスカラはいまもなお、あのモクテスマに屈することなく頑強に抵抗しておりますのでな」

こうしてトトナカ人の協力をとりつけたあと、コルテスは陣容の再編成に手をそめた。後衛のためにベラクルスに駐屯させる者たちとしては、負傷者や病人、それに激しい戦闘にはむりのある年配者を中心として選びだし、その指揮はエスカランテにゆだねた。残りの本隊隊員は兵士に抜てきされた船員をふくめて総勢四百余名となり、この精鋭部隊をひきいてメシカへと向かうのだ。

出発の前夜、太っちょ領主とカシケたちが送別のうたげをはってくれた。コルテスはその席で彼らに言った。

「ベラクルスに残る者たちからの要請があったときには、たとえそれが何であれ、できうるかぎりの援助と協力をお願いしたい。それから、まだ建設途上にある町づくりは今後ともつづけられる。その手伝いのほうもよろしくお頼み申す」

うたげは夜ふけまでつづいた。隊員たちは地酒をしたたかに呑んで、なかには酔いつぶれる者まであったが、コルテスは黙認した。熱帯樹林を越え、あの白雪をいただく高い峰をも踏破してゆくこれからの長い行軍を考えると、安心してに酒が呑めるのもいまのうちだと思ったのであろう。

翌日の八月十六日、我々はついにメシカに向けて進発した。千三百名のトトナカ戦士と二百人の荷かつぎ人足、それに道案内のトトナカ貴族四十名が同行していた。

太っちょ領主ともこれでお別れだった。彼は涙をためて別れをおしみ、「姪を、姪のことをよろしくお願いいたしますぞ」とコルテスにくり返し頼んだ。エスカランテと、彼の指揮下でベラクルスに駐留する者たちも見送りに出ていた。彼らの送別の歓呼に送られて、ここにいま、我々は我々の同胞の誰もがいまだなしえていない深き内陸へわけ入る長途の行軍への第一歩を踏みしるしたのである。

チャンが言う。

「いよいよあの高い山を越えるのだな。そら恐ろしい気もするが、わくわくもするな」

チャンには、娘が一人よりそっている。あの太っちょ領主の姪の不細工な娘である。カタリーナという洗礼名をもつこの娘は、どういう風のふきまわしかチャンおじさんをすっかり気にいってしまい、かたときも彼から離れようとはしない。太っちょ領主から贈られた八人の娘のほとんどは、長途の行軍には耐えきれないという理由でセンポアラに居残ったのだが、彼女は大胆にもこうして同行してきた。彼女はマリーナに何ごとか言い、ふくみ笑いをもらした。チャンおじさんがマリーナにせがむ。

「おい、マリーナ、この娘(こ)は何と言ったんだ」

マリーナは、この女にしてはめずらしくうろたえて、いかにも言いにくそうに答えた。

「えーっとね、えーっと、彼女はこう言ったの。マリーナさん、コルテス隊長はあなたのことが好きなのよ。わたしだって女だもの、それくらいのことはわかる。でもね、わたしにはそのほうが好つごうなの。わたしは、あの人をあまり好きではないから・・・って」

チャンは、そしてこのわたしもびっくりした。この娘――カタリーナは、ひじょうに言いにくいことでも平気でずけずけというタイプの人間であるらしい。マリーナは頬を染めている。それは、わたしが初めて目にする初々しさだった。

チャンがカタリーナに言った。

「おまえはコルテス隊長のものなんだろう。わしなんかとつるんでたりしたら、コルテス隊長にしかられはしないか?」

「だいじょうぶ。あの人はわたしのことを大事には扱ってくれているけど、でもそれは表向きがけのこと。本当はわたしなんかに興味はないの。寝床へも一度も呼んでくれたことはないし、ね、マリーナさん」

と言って、カタリーナは秘密を共有するかのような視線をマリーナに向けた。マリーナはまた頬をあからめた。

「わしなんかのどこがいいんだ?」

とチャンがカタリーナにたずねる。

「あなたのその目がいいの。それから性格も好き。父とよく似てるの」

とカタリーナは答え、つづけて

「若い男はきらいよ。それに異邦の神々も」

と言った。異邦の神々とは我々エスパーニャ人ののことを言っているのだろう。

わたしは彼女にたずねた。

「お父上は元気でいらっしゃるのかね」

「父は、わたしがまだ五、六歳のころに、原因不明の病で死んでしまったわ。大酒呑みではあったけど、とてもいい人で、わたしは父が大好きだった。父が亡くなって、そのほとぼりもさめないうちに母は若い男と再婚して、わたしはじゃま者あつかいにされた。見るにみかねた伯父、あなた方が言うところのあの太っちょ領主がわたしをひきとって、これまで面倒をみてくれたの」

マリーナがはっとした顔をした。わたしにはその理由がわかる。マリーナとカタリーナは共に似たような子ども時代をすごして、共に母親には恵まれなかったのだ。そういえば、チャンの母親も、チャンがまだ子どもだったころに男をつくって罰を受けたことを思いだした。似た者どうしが三人そろったというわけである。その三人はいま、何かが通じあったかのように目を見合わせている。

しょの6

しばらくは草原での行進がつづいた。三日目には熱帯樹が生いしげる樹林帯にわけいった。樹林帯をぬけると山地に入り、道は登りとなった。高度を上げてゆくにつれて、それまでの蒸し暑さがうそのように肌寒くなってきた。生まれて初めて山に登るチャンは「おい、山というのは寒いところなんだな」と言った。わたしも、こんなにも暑い土地であるのに、高いところへ登ればこんなにも寒くなるのだということを初めて知った。

山肌の這松ごしに目を南へやれば、白雪をいただく目を見はるような巨峰が、他の山々にぬきんでてそびえ立っている。シトラルテペトル(星の山)という、この地ではもっとも高い山なのだという。

シトラルテペトル山(スペイン語表記ではオリサバ山) 5636m

wikipediaより引用

これまでにも白雪をかぶった山並みを遠くにのぞんでは、南の山なのにどうして雪が降るのだろうと不思議に思っていたことだが、これでその謎がとけたというものだった。

四日目、急な一本道をあえぎあえぎ登りつめた我々は、堅固な砦にまもられたヒコチマルコという集落に到着した。この町はトトナカとは友好関係にあって、町のカシケは我々を歓待してくれた。例のごとくコルテスは、このカシケに対しても長説教を行って、ごく簡単な祭壇をつくらせ、十字架と聖母像を安置させた。

ヒコチマルコを出立した我々は、山あいの道をなおも登って峠を越え、イシュワカンというやはり要塞のような造りの町に入った。この町でも我々は歓迎され、食事のもてなしを受けた。なれぬ山登りで体はくたくただったが、ゆく先々の町々では歓待されて、コルテスも隊員たちもわるい気はしなかった。

イシュワカンを出て峠道をさらにくだると、氷のように冷たい風の吹きすさぶ荒れ野にでた。ときおり降るのは雨ではなく、霰(あられ)だった。暑いところしか知らないチャンはこの霰にびっくりして、「おい、ここでは雨が凍って降ってくるぞ。こいつは愉快だ」と言った。隊員らもインディアスは暑いところだと決め込んでいたから、防寒具をもってくることなど思いもよらなかった。彼らは寒さをいくらかでも忘れようと、大声で下手な歌をうたった。

ごつごつした岩の台地をたどり、多くの湖沼を通過して、この荒れ野をつっきるのには四日かかった。食糧も底をつきかけ、我々は疲れと飢えとでいまにも倒れ込みそうだった。

やがて我々は小さな峠にでた。石造りの神殿が建っていて土地の神の像が祀られ、まわりには薪が積みあげられていた。誰かが「ここを薪の神殿と呼ぼう」と言った。薪がいくらあったって、それだけでは腹のたしにはならない。

峠をくだるとかなり大きな町が下方に見えてきた。隊員たちは歓声をあげ、小走りになってその町をめざした。コルテスは、自分たちの到着を知らせる伝令としてトトナカ戦士の部隊長二人をたて、町のカシケのもとへつかわせることにした。その二人は出発するまぎわに「ご注意ください。このソコトラという町はメシカの支配下にあるのですぞ」と言った。そういえば、町のたたずまいがこれまでに見てきた町々とはどこか違っている。石造の家々は屋根がたいらになっている。

我々は隊列をひきしめ、兵士は武器を固く握りしめて町に入った。カシケの館は群をぬいて立派なのですぐにわかった。我々の到来を伝令の口から告げられていた年配のカシケが、出迎えのために館の前に出ていた。かたどおりの挨拶をかわしたが、このあたりではもうメシカの言葉が使われているので、通訳はわたしとマリーナだけでよかった。カシケは我々を別の建物へと案内し、家来に命じて食事を出させた。わずかな量のまずしいもてなしだった。カシケは歓迎とはほどとおい表情をしていた。

食事がすむと、コルテスはカシケにたずねた。

「貴公はモクテスマに税を納めておるのかな」

カシケは答えた。

「もちろんでござる。モクテスマ王は、この地上にならぶ者のない帝王でござる。負けを知らぬ強力な軍勢を領土のすみずみに配し、わずかばかりの抵抗にも容赦のない報復を加えるのでござる。

メシカの大都、テノチティトランは湖上の島にかまえられた壮麗無比の都でござってな、いたるところに運河がはりめぐらされ、ひねもすカヌーが行きかっておる。島へは三本の広い堤道が通じているが、途中ところどころが切れていて、そこには木の橋がかかっておる。この橋をはずしてしまえば、外敵は市内に入ることはかなわぬ。そんな堤道にかろうじて足をふみいれたとしても、堤道の両側からはカヌーで攻められる。そして市内に入ればはいるで、家々の低い胸壁のついた屋上からはいっせいに矢を射かけられ、石と槍を投げつけられる。

モクテスマ王のもとへは、広大な支配地からあふれんばかりの貢納がおさめられるので、王の保有するその富ははかりしれないものでござる。多くの妻妾、道化師、呪術師、役者、楽師らをはべらせ、金の屏風のかげで毎日新しい食器で贅をつくした食事をとり、金の杯で極上のチョコラトルを日に何十杯も飲む。民の口には夢のような海の魚介も、早飛脚でとり寄せて食している。また・・・」

いつはてるともしれぬモクテスマ礼賛を、コルテスは手で制して言った。

「この地上にならぶ者のない帝王と貴公はいま言われたが、それはまちがっている。この地上にはモクテスマよりももっと偉大な王がおられるのだ。御名をカルロス国王陛下と申しあげる。我々はその王のつかいでここにやってまいった。そもそも・・・」

と、コルテスも負けずいつもの長広舌をくりひろげてみせたのだが、疲れているせいか、いくらかなげやりにすませた。それから隊員たちに言った。

「さあ、十字架をたてよう。誰か木を集めてきてくれ」

するとオルメド神父があわてて言った。

「およしなさい。ここはメシカの領土ですぞ。ここの者たちはまだ我々の武勇のほどを知らないから、いたずらに刺激すれば武力で刃向かってくるかもしれない。山越えで疲れきっている我々にとって、それは得策ではありませんぞ」

コルテスはひらひらと手をふって、

「わかった、わかった、我々は疲れている。そうだな、オルメド神父。それならひとまず休もうじゃないか」

と言って、カシケに隊員の宿舎の手当を頼んだ。我々はいくらかはほっとした。しばらくはもめごとはたくさんだった。

町の規模はかなり大きくて、住民もたくさんいた。そしてごたぶんにもれず、ここでも多くの生贄が捧げられていた。同行のトトナカ人が住民から聞きおよんだところによると、我々が来るのを知ってすでに何人かの若者の心臓が供えられたという。そうした生贄の無惨な残骸――山となってうず高く積まれた膨大な量の各部の人骨や、棒にびっしりさしとおされたすごい数の頭蓋骨群があった。とても数えきれるようなものではなかった。

初対面では強気な態度をくずすことのなかったこの町のカシケは、我々の馬を見たり、大きな犬のうなり声を聞いたり(この地に棲息する犬は食用の小さな無毛犬だけである)、大砲をおそるおそるさわったりしているうちに、その態度をしだいにあらためてきた。彼はたずねた。「家の屋根にまでとどくようなあの大きな鹿は危険か?」「ひじょうに危険だ。すざまじい勢いで走り、人を踏みつぶす」とコルテスは答えた。「それでは唸り声をあげ、唾液をしたたらせているあの犬のような獣は?」「ジャガーよりも凶暴で、ひとを食い殺す」「不思議な石(この地の者は鉄を知らない)でできたあの大きな筒は?」「なかに霊が棲んでおって、我々が石の玉を入れてやると、ものすごい音を発してそれを遠くへはじきとばし、何人もの人間をまとめ殺す」。

そこへトトナカ人が「コルテスのご一行はまごうかたなく神であって、あのモクテスマですらコルテス殿のことをケツァルコアトルの再来だと信じておる」とあおりたてたものだから、カシケはいっそう弱気になり、しまいにはトトナカ人にせっつかれてコルテスに贈り物をさしだした。たいした値うちのない金の飾り物と、木綿の布地と、四人の女奴隷だった。

この町で五日ばかりをすごした我々は、峠越えの疲れもほぼいえたので、そろそろ出発しようということになった。コルテスはカシケを呼んでこうたずねた。

「メシカへ向かうには、どの道を通っていけばよろしかろう」

カシケは自信たっぷりに言った。

「それはもう、チョルーラを通っていかれるのが定法じゃ。チョルーラはティノチティトランに次ぐ大きな都で、そこへ行けば必要なものは何でも手に入るからの」

これを聞いていたトトナカの貴族は憤然として言った。

「とんでもないことだ。チョルーラの近くにはメシカの兵が駐屯しておるし、チョルーラ人は信用できないところがある。わるいことは言わないゆえ、当初の計画どおり、我らと友好な関係にあるトラスカラをめざすがよろしかろうぞ」

「ふむ、さようか。それではトラスカラへ行くとするかの」

とコルテスが言った。

どこまでも用意周到なコルテスは、訪問に先だってトラスカラに使者を送ることにした。トラスカラがコルテス軍を疑っているかもしれないからである。トラスカラびいきのトトナカ貴族二人を使いにたて、「くれぐれも我々が敵ではなく味方であり、共にモクテスマの圧制にたち向かう友軍であることを言葉をつくして説いてくるように」と丁寧に言いふくめ、しゃれた房飾りのついたフランデス(フランドル)製の帽子をみやげとして持たせた。

使いが戻ってくるまでにはあと数日はかかる。それを待ってむざむざと時間を浪費するよりは、こちらのほうから出ばっていって使者を待つほうがいいと考えたコルテスは、トラスカラをめざして町を出ることにした。せっかちなコルテスに追いたてられるようにして我々は町を発った。

しょの7

再び長い行軍がはじまった。途中、トラスカラへ使いにやったトトナカ貴族二人が息せききって走ってくるのに出くわした。彼らは憔悴しきっていた。いったいどうしたのだと聞くと、彼らは

「トラスカラ人は我々を敵だと思っています。彼らとわたしらトトナカ人とは、トトナカがメシカに征服されるまでは友好な関係にありました。しかし、メシカに征服されてからはメシカに寝返ったと考えておるようです。彼らは、あなた方の力でセンポアラをはじめとするトトナカ各地がメシカの圧制から解放されたことをまだ知りませんから、トトナカは、依然としてメシカに服していると思っているのです。そして、あなた方のことをメシカのさしまわし者か何かとかんちがいしています。それで、わたしらは間者とまちがわれて捕えられてしまったのです。彼らがあなた方との合戦にそなえて準備に追われている合間をぬすんで、どうにかこうして逃げ帰ってきたのです」

とあえぎあえぎ言った。彼らがつづけて告げたところによると、トラスカラ人はコルテス一行を殺してその肉を食らってやると言い、さすればおまえたちトトナカ人も大いにふるえあがって、そいつらのことを神だの悪魔だのとはこんりんざい言わなくなるだろう、と吠えるように言いはなったという。

トラスカラ人はどうやら、これまで我々が相手にしてきたどの戦士たちよりも手ごわいようだ。そして、我々を迎えうつ準備にも余念がないようである。隊員たちは緊張した面もちで寄りつどい、戦闘にそなえた意見をかわしはじめた。

そんな彼らにコルテスがげきをとばした。

「戦闘たけなわともなれば、誰かれのこまかい指揮など用はなさない。頼れるものは、諸君のその場におよんでの不羈奔放の勇気のみだ。よろしく頼むぞ」

兵士たちは「おーさ」と応えた。

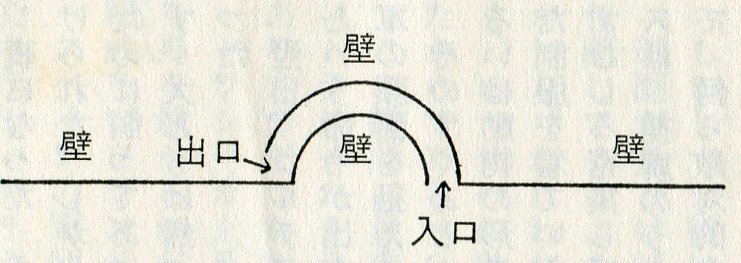

ソコトラを発って二週間後の八月三十一日、トラスカラから逃げ帰ってきた使者が「もうまもなくトラスカラ領です」と告げた。我々はさらに、谷間の道を二レグア(約十一キロメートル)ばかり進んだ。すると、身の丈よりもかなり高い石壁が、谷間の出口をふさいでいるのにぶちあたった。使者によると、その石壁から向こうがトラスカラ領だという。壁の中央部が奥に向かって半円にへこんでいて入口が一つあった。斥候がその入口にはいった。しばらくすると彼は出てきて、コルテスにこう告げた。

「外からはわかりませんが、あの半円に湾曲した壁は奥にもう一重の壁をもつ二重構造になっており、二重壁のあいだは狭い通路になっています。入口をはいってその通路を進むとトラスカラ領にぬける出口が見えます。トラスカラ領側の奥の壁を見上げると胸壁があって、そこから攻撃ができるようになっています」

講談社刊「コルテス征略誌」モーリス・コリス著より引用

我々が入口をはいると同時に、敵が胸壁から攻撃してくることも考えられたが、とにかく何があろうが前に進むのがコルテスの流儀である。彼は国境越えを命じた。我々は壁の入口にはいり、半円に湾曲した狭いすき間をぬけてトラスカラ領に入った。わざと誘い込んでいるのかどうかはわからないが、国境監視の兵員は誰もおらず、攻撃はなかった。

そこは、人っこ一人いない高原の荒れ野だった。名も知らぬ鳥の鳴き声と、吹きすさぶ風だけが我々を出迎えた。コルテスは二名の騎兵を偵察に出した。ほどなくして戻ってきた二人は、コルテスにこう告げた。

「三十人ほどの戦士が武装して、我々の出方をうかがっていました。我々の姿を見ると背中を向けて走りさってしまいました」

コルテスは騎兵五名をさらに加えて、斥候らしいその三十人を捕らえてくるよう命じた。

コルテス以下、残りの兵士たちも小走りで進んだ。やがて前方に、斥候の戦士たちと大立ちまわりを演じている騎兵たちの姿をとらえた。戦士たちが手にする石の穂先の槍と、石の刃のついた棍棒によって、馬に傷を負わされた者もいる。騎兵たちは槍をせわしくしごいて、たちまち戦士五人ばかりを突き殺した。息をきらせてこれに追いついた兵士らも、猛然と戦士たちに襲いかかる。

と、このとき、いずこかにひそんでいた数百の戦士団が忽然と現れ、矢の集中豪雨を降らせてきた。矢を射かけつつ、彼らはけたたましい雄たけびをはりあげてこちらにうちかかってきた。たちまち激しい乱戦となった。

鉄の剣と飛び道具(銃と弩(いしゆみ))が威力を発揮し、加えて大砲の轟音が鳴りひびくと、驚いた彼らは退却をしはじめた。コルテスはあとを追うなと命じた。彼らが逃げながら放つ矢ももうとどかなくなったのを見とどけてコルテスは言った。気がかりな様子だった。

「おい、馬がかなりやられたようだが、どんな具合なんだ」

騎兵の一人が答えた。

「二頭が死にました。三頭は負傷しています」

「ふむ、五頭とはちょっと多すぎるな。クーバから苦労して運んできたのだ。戦闘に欠かせないだけでなく、モクテスマをふるえあがらせてやるための重要な小道具でもあるんだ。以後はよほどのことがないかぎり、白兵戦からはひき気味に手綱をとるように」

応援に駆けつけた兵士らにも負傷者が四名でた。そのうちの一名は瀕死の重傷だった(彼はじきに死んだ)。わずか数百の手勢で短い時間にこれだけの被害を与えた敵は、これまでの相手とは明らかに一線を画す手ごわい戦士たちだった。これまでには嗅いだことのない濃い血臭のする微風がすっと頬をなでた。

疲れた体をひきずって我々は高原をくだった。やがてゆくてに小さな村落が見えてきた。着くとそこは人っこ一人いない無人の村だった。畑にはトウモロコシとリュウゼツランの一種であるマゲイが植わっていた。

宿営地を小さな川のほとりに定めて我々は身を休めた。傷を負った兵士らは、死んだ敵戦士の皮をはいで脂身をとり、それを傷口で焼いて治療をほどこした。どの家にも食べ物はなかったが、自分の運命も知らずにのこのことまい戻ってきた食用犬数匹を捕らえ、焼いて食べた。隊員たちは舌つづみをうった。その夜は敵襲にそなえて厳重な警戒線をひき、寝つかれぬようでいて、たぶんそのうちには寝いってしまうのであろう、うろんな眠りのときをいつものようにすごした。

翌朝、コルテスは隊員たちを集めて言った。

「よいか、これからの我々は、これまでよりもずっと手ごわい敵を相手にしなければならん。戦法はこうだ。我々はとても少ない人数で四方をとり囲む大軍と戦わねばならぬのだから、方陣を組んでそのなかに非戦闘員と荷物を置く。陣構えはつねにくずさず、兵士一人一人は決して孤立してはならん。また騎兵は、敵中に斬り込んでは素早く戻るように。銃兵と砲兵はむだ玉を厳につつしめ。帰るべき船はもうありはしない。退路は完全に断たれている。前進これあるのみだ。主ヘスース・クリストと、守護聖人サンチャゴのご加護あるのみだ。それで不足のあるやつは犬にでも食われるがいい」

兵士たちは「サンチャーゴ!」とときの声をあげた。「食われてたまるか、犬は食うもんだ」と叫ぶ者もいる。わたしのかたわらで「そりゃ確かにそのとおりだ」と、チャンが言った。

我々はトラスカラの首都をめざして前進した。敵はさっそく現れた。数千の戦士たちが、ふた手に分かれて我々をさそい込んでいる。我々には前進することしかできはしない。そのさそいにのることしかできないのだ。

うす気味わるい雄たけびの大合唱と、ほら貝と太鼓のねが鳴りひびくなか、我々はじりじりと進んだ。おびただしい数の矢が射かけられ、石と槍も飛んでくる。銃兵と弓兵が応戦して大勢の敵を倒した。うちかかってくる者がいれば歩兵が鉄剣で切りさく。騎兵がころあいをみはからっては敵中になぐり込む。敵の矢や石や槍をはねかえす盾と甲冑の音が、鳴り物のように戦闘を伴奏する。

敵軍はしだいに後退しはじめた。彼らは矢を射かけ、石と槍を投げつけながらも谷のほうへ退却していった。味方はそれを追う。

うしろから見まもるわたしは、このときいやな予感がした。その予感は的中して、味方が谷に入り込むと、ゆくての谷間の終端の向こう側にくりひろがる平原に敵の大軍の姿が見えた。その先鋒隊が谷になだれ込んで矢と石つぶての雨を降らせ、槍、石の大太刀、石の刃のついた棍棒をふりかざして襲いかかってきた。

谷は騎兵にとっては不利で、おまけに地べたのところどころに岩石が露出しているので、それはなおさらだった。大砲のような重火器を動かすのにも難渋する。それでも兵士たちは銃を撃ち、鉄剣をふりかざして敵を押し返す。大砲の弾丸がうなりをあげて兵士たちの頭上を飛んでいく。負けじと弩(いしゆみ)もうなりをあげる。敵、味方ともその痛手は相当なものだ。それでも、兵士たちは一歩も後退することなくひたすら前に進んだ。

どうにか谷をぬけだし、平原に出ると、そこはおびただしい数の敵軍勢で埋めつくされていた。ゆうに一万以上はいると思われる。その彼らが、ものすごい雄たけびをはりあげていっせいに攻めかかってくる。無数の矢と石つぶてが雨あられと降りそそぐ。砂の目つぶしも飛んでくる。それでも兵士たちはじりっじりっと前進する。飛び道具と騎兵がその本分を大いに発揮して多くの敵を倒す。

しかし、敵の数はあまりに多かった。我々はいつしか四方をとり囲まれてしまった。大砲も至近距離ではあまり用はなさない。タバスコでの会戦のときには、敵の背後を騎兵が突くという奇襲戦法も通用したのだが、いまはそれは望むべくもない。コルテスの指示でかねての戦法――方陣の構えをとる。一進一退の攻防が延々とつづく。

敵軍はその圧倒的な数の利をいかした戦法――たとえ十人が斃れようとも一人を殺すという、我々のいちばん恐れる刺しちがえの白兵戦は挑んでこなかった。以前戦ったタバスコの戦士たちよりは相当勇敢だが、それでもその闘いぶりの本質はタバスコ戦士のそれとそう変わらなかった。我々は、トラスカラ領内に入ってすぐに数百ばかりの戦士に奇襲されて、かなりの痛手をこうむったものだが、あの戦士たちはなかなかに勇猛だった。あの戦士たちが一万もいたら、戦いはもっとちがった様相を見せているだろう。

膠着しかけている戦闘に奇妙な動きが見えた。敵軍は集中すべき矛先を馬の捕獲に向けたらしいのである。たまたま三名の騎兵が、コルテスの指示どおり一つにまとまって敵中に突進したのだが、その三名のうちの一人が槍をとりおさえられてしまい、そのすきにその騎兵の乗る馬の首が、かみそりの刃のように鋭い石の大太刀で一刀両断にされたのである。首はかろうじて皮一枚でつながる胴体とともに地に落ちた。

目的が達せられたかのように敵軍は撤退をはじめた。馬の重い死体も頑丈な綱をかけて持ちさった。自軍の負傷者や戦死者もみな持ちさった。何もあとには残さなかった。我々は放心状態でそれを見送った。追撃などできるものではなかった。立っているだけがやっとだった。

我々はのろのろと進んだ。やがて、神殿ピラミッドがいくつも建ちならんでいる一角に出た。それらの石造建造物は防御に使えそうだったので、ここを本陣にすることが決まった。近くには村もあり、住民こそいなかったものの各家には食べ物があった。合戦に驚き、とるものもとりあえず逃げだしたのであろう。庭には七面鳥と食用犬もいた。

十五名の負傷者と、怪我を負った馬五頭の手当がまず先決だった。例のごとく、敵の戦士から切りとった脂身を傷口で焼いて消毒し、布があればそれでしばった。それくらいの治療しかできなかった。深手を負った負傷者の一人は、結局、手当のかいもなく絶命した。彼は死ぬまぎわ、「サンチャーゴ」と弱々しい声で叫び、「ママ・・・ママ・・・」とつぶやきながらこの世を去った。

しょの8

朝を迎えた。兵士たちは疲れきっていた。コルテスは、敵の動静を探るための小部隊を巡回にたてる一方、残りの兵士らには、今日一日は何もせずに休んで英気をやしなうよう言いわたした。弓兵は、その間をぬすんで弩(いしゆみ)の修理と矢の補充を行った。

次の日、コルテスは、こちらにはいっさいの害意はなく、自分らはただメシカへ向かうためにこの地を通過するだけである旨をつたえさせるべく、合戦で生け捕った捕虜二人をトラスカラ軍の陣営に送った。トラスカラ軍は、我々の陣から二レグア(約十一キロメートル)ほどへだてたところに布陣していた。

戦闘の長期化をにらんで、隊員たちは仮小屋を建てていった。同行しているトトナカ人らは、付近の村々に火を放ってたくさんの七面鳥と食用犬をしいれてきた。

トラスカラへやった二人の使者はやがて戻ってきた。もち帰ってきた敵の言葉はけんもほろろのものだった。シコテンカトルという若い将軍はこう吠えたという。

「おまえたちがメシカとつるんで、我が都をおとしいれようとしているのはわかっている。来るならこい。おまえたちを血まつりにあげて、その心臓を神々に捧げ、盛大な祝宴をひらいてその肉を食らいつくしてやる」

使者らによると、トラスカラ軍はさらにその数を増し、その総勢はいまや四、五万にも達するという。わずか四百人ほどのエスパーニャ人兵士と、途中脱落者が出て千人にも満たなくなったトトナカ戦士だけで、四、五万もの大軍を相手にできるものだろうか。

隊員たちは動揺した。ほとんど全員が二人の従軍牧師に告解を申しいれ、それはひと晩じゅう延々とつづいた。