「いかさまばかりする太陽の子には困ったものだな」

太陽の子とは、メシカ人がアルバラードに対してつけたあだ名である。アルバラードは確かに輝く男だった。髪もあご髭も金色で皮膚の色が白く、よい体格をしてこわもての二枚目だった。いつも口もとに笑みを浮かべて、自分の美男ぶりを演出していた。何よりも金髪ということがメシカ人を驚かせた。

勝負に勝って賭金を受けとったほうは、それを近侍の者たちに与えた。コルテスはモクテスマの近従に、モクテスマは彼の警護にあたっている兵士らに。モクテスマは、警護の長をつとめるベラスケス・デ・レオンに対してはまた別に贈り物をした。根はひとのいいレオンは、気前のいいモクテスマをすっかり気にいって、二人はとても親しくなった。

もう一つ、とてもびろうな話なのではあるが、当時のエスパーニャ庶民のお里がよく知れるおもしろいエピソードもあるのでそれも紹介しておこう。

兵士たちのなかには、ベラクルスで船を沈めた際に、その体格のよさや腕っぷしの強さなどで、船員から兵士に抜てきされた者も何人かいた。そのうちの一人がモクテスマの警護に立っているおり、でっかい音で放屁におよんだ。この男はそういったことが平気なのである。

それを聞きつけてモクテスマが怒った。メシカの者に、そういうはしたないことをする者はいない。ましてや、王のまぢかでそんなことをするとはあまりに気違いじみていると、当の兵士を呼びつけてきびしく叱責した。しかし、そこはさすがに気前のいいモクテスマで、今後は二度とそういう無作法はしないという約束で、その兵士に五ペソばかりの金細工を与えた。ところが兵士はこれに味をしめて、それからも警護に立つたびごとに同じことをした。モクテスマはベラスケス・デ・レオンに訴え、当の兵士は警護の任からはずされて大めだまをくらった。

モクテスマの気前のよさは金品だけには終わらなかった。何と、自分の側妾まで兵士たちに贈ったのである。わたしの知っているだけでも十人はその恩恵にあずかった。

女といえば、あるひょんな偶然から若い女を手にした者もいた。先にアシャヤカトル王の財宝が発見されたおり、隊員たちはほかにも隠されている宝物がありはしないかと宿舎のそこらじゅうを、それこそ床下から天井裏までひっくり返して探しまわったのだが、そのとき偶然に若い娘らがかくれ住む隠し部屋が見つかったのである。見つけた隊員はその娘らを自分のものとした。彼女たちは、結婚するまでのあいだ男子禁制の神殿にひきこもり、ウイツィロポチトリとコアトリクエの二神につかえて機織りに精をだす日々を送っていた未婚の娘たちだった。なぜ、あえてエスパーニャ人の寝起きする宿舎にこもったのかという理由については、エスパーニャ人の肉欲の犠牲になることを恐れたのだという舌ったらずの説もあれば、モクテスマの指示だったという話もある。前者の説は明らかにおかしい。エスパーニャ人が怖ければどこか別の離れたところに身を隠すはずである。娘らはただ、自分らの目つけ役が命じるままにひきこもったと言うばかりだった。

モクテスマにつかえる女たちのなかにも、エスパーニャ人にころぶ者がいた。コルテスは、モクテスマにつかえる女らを肉欲にかられてむりじいすることはきびしくいましめていたから、女たちを手にいれた男たちは、決してむりやりに彼女らを射とめたのではなかった。尻の軽い女というのは、どこの世界へ行ってもいるものである。

しょの8

ある朝、わたしとチャンが眠い目をこすっているところへテンディレがやってきた。彼は言った。

「こんなところに一日じゅう閉じこもっているのは体にわるい。どうだ、少し散歩してみないか」

海岸にいたときに通訳をつとめた関係で、彼は他の隊員たちよりもわたしになついていた。それにわたしにはチャンという彼と同じインディオの相棒がいるし、マヤの地で八年もすごしてきたといういきさつもある。それともう一つ、わたしはテンディレの弱みをしっかりと握っていた。彼はマリーナが好きなのだ。彼は真っ赤な顔をしてそれをわたしにうちあけ、彼女と話をさせてくれとせがんだ。わたしは、マリーナがひまなときを見はからって彼の希望を叶えてやっていた。

「散歩がしたいのはやまやまなのだが、単独で外へ出ることは禁じられているんだ」

と、わたしは言った。

「それは大丈夫だ。コルテス殿にわしから申しぞえをして、何とかお許しがでた。おぬしとチャンとカナ・ポーを連れていく。白い人間はおぬし一人だ。といっても、おぬしはチャンの故郷で八年もすごしていたから、ほかの白い者にくらべ色が黒いし髪も黒色だ。この地の者に見えなくもない、だから心配しなくていい。で、だな。できればマリーナも一緒にと思うのだが、どうであろう」

わたしはにやりとする。彼の魂胆がわかったからだ。わたしはマリーナのもとへ行った。彼女はいまやコルテスの現地妻そのもので、コルテスと起居を共にしていた。二人とも部屋にいた。わたしはコルテスに挨拶した。

「外に出る許しをいただいたそうで感謝します」

「うん。いろいろ見てきてくれ。見ていて気づいたことがあったら何でもいい、わたしに言ってくれ」

「わかりました。わたしは小柄なほうだし、色も黒いし、いまではメシカの言葉もしゃべれるから、現地人といっても通用するでしょう」

「わたしもそう思うよ」

と言ってコルテスはにやりとした。

「ところで、テンディレがその、マリーナも一緒に連れていきたいとだだをこねてるんですが」

各地の首長との応対ですっかり風格を増し、美貌も増したマリーナがおかしそうに言った。

「あのひとはね、わたしにはコルテスというひとがあるからと、いくら言ってもきかないの。それはわかっている、拙者にも妻がいる。拙者はあなたに対して横恋慕をしておるわけではない。拙者はただ、あなたとお話ができればそれでいいのだと言うのよ」

コルテスは言った。

「マリーナ、きみは残ってくれ。きみにもしものことがあれば、我々にとっては一大事だ。きみは残ってくれ」

確かにそうだろう。マリーナを失うことは兵士百人を失うにひとしい。この地の者にとってマリーナはいまや、コルテスという神の言葉を代弁して自分らにつたえ、また、自分らの願いを神なるコルテスにとりついでくれる巫女とみなされているのだ。コルテスに話しかける際に、彼らはマリンチェと呼ぶほどだ。マリンチェとは、おおざっぱに言えばマリーナのご主人という意味だ。わたしがいなくなってしまうのとはわけがちがう。

わたしたちは出かけた。わたしはモクテスマの従者の衣装を借りて、それに着がえていた。チャンとカナ・ポーは「そのまんまテノチティトランで暮らせるよ」と言って、さんざんわたしをからかった。テンディレはマリーナが同行できないことを聞くとこう言った。

「ああさようか。わしは、あのおなごの見た目の美しさに惑わされておるわけではない。何というか、あの凛として冴えざえとした氷を思わせるような居ずまいとふてぶてしさが、たまらなくわしをとりこにするのだ。この地のおなごはみな素直でおとなしい。あのようなおなごはとても珍しいのだ。まあ、ここにもひとり、骨のあるおなごがおることはおるがな」

彼はカナ・ポーのほうに、いたずらっぽい視線を投げかけた。

「ええ、ええ、わたしには骨もあるし、毒だってありますよ」

とカナ・ポー。確かにカナ・ポーも、この地の女にしては変わっている。しかし、彼女は決して氷を思わせるような女ではない。彼女は暖かかった。

わたしたちはまず、運河めぐりをした。テノチティトランを網の目のように走る水路をカヌーでへめぐった。トラテロルコの大神殿ピラミッドの頂きから見ただけではわからない、テノチティトランの日常が見わたせた。テンディレが自慢げに説明する。

「我が都の民はな、どの国の者たちより働き者で規律正しい。きびしい法にまもられて、安穏な暮らしをしておる。まずしい者はいない。ひどい凶作のときは国庫の作物が民に下賜される。教育もゆきとどいておる。誰でも無償で学校へ行ける。学校を出たあとの職業の自由もある。平民出の神官や隊長もたくさんいる」

町じゅうをカヌーで見てまわった。町は清潔だった。悪臭ただようエスパーニャのどの町よりもきれいだった。迷路のようなエスパーニャの町々に比べ、ここの町並みは碁盤の目のごとく整然としていた。

子どもたちはみな愛らしい。つぶらな瞳を輝かせてはだしで駆けまわっている。女たちは袖なしの上着と長めのスカートをはいている。少女は髪をまっすぐに垂らしているが、大人はたいてい編みあげている。鳥の羽根などで派手に髪を飾りたてている女もいるが、それは身分の高い家柄の者にだけ許されているのだという。身分のちがいは着衣の質や模様にも現れている。まずしそうな者はマゲイの繊維で織られた簡素な服を着ているが、金持ちや貴族らは木綿で織られた派手な模様の服を着ている。男たちの多くは腰布一つの裸だが、マントをはおる者もいる。腰布とマントの立派さで身分がわかった。すぐそれとわかる独特の羽根飾りを頭上になびかせてさっそうと歩く男は、四人以上の敵戦士を捕虜にしたばかりの勇者で、王国の禄を食(は)むことを許された男子あこがれの若き国士だ。

町の辻々には、公衆便所と蒸し風呂の公衆浴場があった。住民たちは毎日のように風呂に入るというからきわめて清潔だ。エスパーニャには公衆浴場はもとより、公衆便所すらない。

島が湖水と接する沿岸のほうにも行ってみた。そこにはたくさんの畑があって、みな湖水に浮いていた。葦やイグサでつくった頑丈な筏を水に浮かべ、その上に湿地や湖の底からすくった泥を積みかさねてまわりに樹木を植えつけると畑になるという。最初はたた浮かんでいるだけだが、年月がたって樹木の根が水底にはりだしていくと筏が固定され、安定した耕地になる。なにしろ水に浮いているので潅漑の必要がない。テスココ湖の水は元来塩分をふくんでいて耕作には向かないのだが、テノチティトラン東方の湖中に南北に縦断するひじょうに大がかりな堤防が築かれて、東側からの塩分の濃い湖水がこちら側に流れこまないようにしてあるという。

翌日もテンディレが散歩に誘ってくれた。同じ顔ぶれで出かけた。今日は王の特別の許しをえて王宮を見物するという。興味をそそられた隊員の何人かも同行した。

王宮は、大神殿ピラミッドが屹立する神域の東に面して建っていた。わたしたちは主のいない宮殿を見てまわった。石の壁は壁飾りでおおわれ、天井は高かった。いたるところに見事な絵が描かれていた。極彩色のそれらの絵は神々の姿であったり、神話の一場面であったりした。部屋の数はとほうもなく多かった。わたしたちはその数をかぞえることにした。結果からいうと、その数があまりにも多すぎてかぞえきれなかったことをここに告白しておく。

わたしたちは中庭に出た。獣の恐ろしい咆哮が聞こえた。わたしもチャンもカナ・ポーも、そして幾多の修羅場をくぐりぬけてきた屈強の兵士らもびくりとした。テンディレだけがけろっとしていた。彼は言った。

「ここでは野獣を飼っておる」

野鳥の鋭い鳴き声もする。テンディレがまた言った。

「鳥も飼っておる」

わたしたちは、手入れのゆきとどいた散歩用の小道を歩いた。庭一面に色とりどりの草花があふれて、いい香りがただよっていた。大きな池もあった。そのほとりには、王専用の沐浴場がしつらえられていた。王は毎日ここで湯あみをするのが日課であったという。しばらく行くと瀟洒な石造建物にゆきあたった。歌や踊りを見物しながら夕餉を楽しむための離れだという。

鳥の鳴き声がだんだん近くなってきた。羽音も聞こえる。やがて前方に、木柵で囲われたばかでかい鳥の館が現れた。わたしたちは、鼻先をくっつけるようにして柵のなかをのぞいた。まず鷲がいた。

鷲は、メシカ人にとってはいちばん大切な鳥である。ウイツィロポチトリがメシカ建国の地として予言した「蛇をくわえた鷲が、サボテンの頂きにとまっている地」というのが、まさにこのテノチティトランであったのだ。

神託を表現した図(現メキシコの国章)。この図柄のモチーフはアステカ時代から現在にいたるまで一貫して変わることなく、メキシコの国章のモチーフとして用いられている。

かつては流浪の民であったメシカ人は、この神託によってこの島に居を定め、大きな帝国を築いて今日にいたっている。また鷲は、メシカの名誉ある二大戦士団の一方を象徴する鳥でもあった。もう一方の戦士団はジャガーをその象徴としていた。

鷲の戦士像

(wikipediaより引用)

ジャガーの戦士

ひじょうに大切な鳥がもう一羽いた。それはケツアルと呼ばれる、緑と赤色の羽毛をもつきわめて美しい鳥である。

ケツアル鳥

(wikipediaより引用)

高貴ですらあった。ケツァルコアトル神は、この鳥の羽毛をまとった蛇の姿をしている。メシカの王や貴族や戦士たちは、この鳥の羽根飾りを頭上に誇らしくいただく。

羽根の色が赤、緑、白、黄色、青の五色で色どられた派手な鳥もいた。オウムのたぐいであろう。そのほかに質素ではあるが奥深い光沢の羽毛をまとった鴨などがいた。また、鳥舎のなかには池もあって、そこには長い一本足でひっそりたたずむ紅色の鳥(フラミンゴ)もいた。ユカンタンの海辺でわたしもよく目にしたことのある美しい鳥だった。

少し離れたところにある別の一角にも、鳥の鳴き声がひときわかまびすしい巨大な鳥舎があった。そこでは千羽ちかい七面鳥が、おもに食用のために飼育されていた。

ここで飼われている鳥たちの羽毛は、ある時期がくると刈りとられるという。しばらくするとまたもとどおりになるらしい。鳥の美しい羽毛は、この地の者にっては必須の装具だった。王、貴族、戦士の地位と名誉とを象徴する羽根飾りとなったり、王の輿の天蓋などを豪華絢爛に飾りたてたり、壁掛けや衣装などに織り込まれたり、軍旗に用いられて風に雄々しくはためいたり、盾の表をモザイクで美しくかざったり、女の髪飾りとなったり、儀式の仮面の材料となったりした。

わたしたちは野獣の咆哮がさっきから気になってしょうがなかった。テンディレにせっついて、それを見にいった。石造の大きな建物にそれらは住んでいて、頑丈な柵ごしに見物することができた。戦(いくさ)の神とされるさまざまな獣神像も、彼らと同居して祀られていた。

石壁でしきられた幾つもの獣舎があり、それぞれにジャガー、ピューマ、コヨーテ、狐、そのほかの肉食獣がいた。これらの獣の大部分は獣舎のなかで繁殖させているという。餌としては鹿、七面鳥、ウサギ、リス、猿、ネズミなどが与えられ、人間の生贄の胴体が与えられることもあるという。

この建物の別の一角には蛇が飼われていた。鳥の羽毛のいっぱい入った大きな壷をその棲家としていた。体長が一エスタード(一・六メートル)以上もある毒蛇もいた。黄色の地の胴体に緑の細かい縞模様が入り、背筋には大きな菱形の斑紋があった。尾の先端は輪のようになっていて、これを急激に振ってガラガラとうす気味わるい音をたてた。シューシューと鳴らすこともある。これに咬まれたら最後、一時間たらずのうちに死にいたるという。ネズミやウサギやハトなどをひと呑みにして餌とする。

わたしたちは、野獣と蛇の館を早々に退散して、宮廷のおかかえ職人の仕事部屋に行ってみた。金銀宝石を扱う細工職人、羽毛の細工師、絵師、彫り物師、陶芸師、木工師、機織り女、お針子などがたち働いていたが、その数はあまり多くはなかった。大部分の職人は、モクテスマの住みかえに従ってアシャヤカトル王の宮殿に移ったのだという。故郷で彫り物師をしていたチャンは、羽毛でおおわれた蛇をモチーフにした石の頭像に感心しきりだったが、その像はケツァルコアトルをかたどったものだった。チャンはククルカンと呼んだ。この神はマヤの地ではそう呼ばれているのだ。

わたしたちは王宮で豪華な夕食をご馳走になり、腹も好奇心も満腹にして宿舎に戻った。

しょの9

エスカランテの後任としてベラクルスに赴任したサンドバルから、約束どおり船をつくるのに必要な品々がとどけられた。船体の材料となる樫の木が、モクテスマの手配になる大工たちの手によってさっそく切りだされ、荷かつぎ人足によって遠路はるばる運ばれてきた。この地では車輪が使われないので、どんなに重い物でも人間がかついだり、背負ったり、ひっぱたりして運ぶのである。

隊員の船大工二名の指揮のもと、みるみるうちに櫂で漕いでも進める二隻の小型帆船ができあがり、樹皮の詰め材が入念に詰められて、松脂が塗られた。索具と帆と櫂がとりつけられ、甲板には天幕がしつらえられた。船大工のマルティン・ロペスはいい腕をしていた。

船は無事、湖上に進水した。マストには国王旗がかかげられた。帆を使っても、櫂を使っても湖上をすべるように進んだ。モクテスマはこれを見て子どものように喜び、この船を使って小島に渡り、狩がしたいとコルテスに申しでた。その島は王族のみがたちいることを許されたご猟地だった。

狩の当日、王は大勢のとりまきと、コルテスがさし向けた警護兵らを従えて船に乗り込み、甲板の天幕に陣どった。大砲も四門すえられた。この地伝統のカヌーも同行して、王宮専属の狩人を運ぶことになった。

強い追い風にのって船は快調に湖上をすべった。櫂を使ってさらに船足をあげると、同行のカヌーはぐんぐんひき離された。モクテスマは大はしゃぎだった。彼はこの地では有数の知識人ではあるが、この地の者特有のあまりにたわいない無邪気さからは脱しきれずにいた。この船が単なる遊覧目的でつくられたはずのないことを知り、その快走のほどに戦略的な警戒心をいだく着眼があれば、そうは単純には喜べないはずなのだ。

船はまたたくまに小島に着いて、王は存分に狩を楽しんだ。獲物は十分だった。彼の上機嫌はますますこうじて、この数日来きいたことのない高笑いがあたりにこだました。つき従ってきた延臣や従者たちも、王の久かたぶりの上機嫌に顔をほころばせた。

鹿やウサギやウズラなどたくさんの獲物をたずさえての帰路、帆船はこんどはカヌーに負けた。行きの追い風は帰りには逆風へ転ずるは自然の道理、帆船は帆をおろさざるをえず、櫂だけの勝負になってカヌーが勝ったのだ。自分の家臣が勝って王はこれも喜んだ。そして船上から大砲が一発はなたれるとさらに狂おしく大笑した。延臣や従者たちはもはや一緒には笑わず、どこか不安げな表情を浮かべた。

日々が飛ぶようにすぎさり、あれよあれよというまに十二月も下旬となって、あと三日もすれば聖誕祭(クリスマス)というその日、モクテスマは、中央広場の大神殿に詣でたいとコルテスに申しでた。わけをたずねると、ウイツィロポチトリと共に祀られているトラロックに生贄と祈りを捧げると同時に、最近とみに不穏の気配を増している身内の貴族らの気をしずめるためだと答えた。彼の弟や甥の貴族たちが三日にあけずやってきて、いつまでこの屈辱にあまんじているのか、殿がお命じになれば我らはすぐにでも決起いたすであろうと、彼をけしかけているのだという。

コルテスはしぶしぶと承諾して言った。 「警護の兵士をつけることをお許し願いたい。何のための警護であるかは、あなたもお察しであろう。不穏な気配が少しでもあれば、あなたのお命はない。それにしても、いったい何を神に祈ろうというのだ」

王は答えた。

「我らの精妙なる暦に照らして、半年後にやってくる雨季の雨乞いをするのだ」

「生贄はなりませんぞ。我らの神がそれをお許しにならん。念のため神父も同行させよう」

「わかった。生贄はやめよう」

こう約束して、モクテスマはすばらしく豪奢な輿に乗り、着飾った大勢の供まわりを従え、金の錫杖をたずさえた三人の屈強な戦士をつゆはらいとして威風堂々と神殿に向かった。腕自慢の四人の将校と百五十名の兵士、それとオルメド神父があとにつづいた。

一行は、そのぐるりを高い石壁――蛇の壁と呼ばれる――でとり囲まれた神域へと足を踏みいれた。ひじょうに大きな広場のいちばん奥に、軍神ウイツィロポチトリと雨神トラロックを祀る巨大な大神殿ピラミッドが、左右にやや小ぶりの神殿ピラミッドを従えて屹立していた。神殿ピラミッドの前にひろがるだだっぴろい空間には、数十にもおよぶ大小の石造建物群がひしめいていた。

大神殿ピラミッドとその周辺(各建造物の配置は決定的なものではない)

上を後ろ(東)からより広域に見たもの。

我々がまず行きあたったのは球戯場だった。まわりを回廊で囲ってあって、チェトゥマルにあるそれのようには開放的ではなかった。ウイツィロポチトリの祭礼の日には、ここで四人の生贄が殺されるという。この球戯場の左手には、作物の神シペトテクの広壮な神殿があった。その神殿の中庭には生贄の石段があるという。シペトテクの祭礼の日には、生贄はその石段の上で羽毛にふちどられた木刀を渡され、完全武装の四人の戦士たちと闘わされる。あらがいようもなく殺された生贄は皮をむかれ、その皮を神官がまとう。神官はその皮を二十日間まといつづけて町をねり歩く。

球戯場をすぎた前方にはケツァルコアトルに捧げられた神殿があり、その右手には髑髏の祭壇(ツォンパントリ)があった。後者の祭壇には、数十ものしゃれこうべをさしとおした高い杭が何百本も立っていた。しゃれこうべの総数は五万、いや十万ちかくにもおよぶのではなかろうか。延々と神々に捧げられてきた生贄の頭蓋骨であろう。こうして首なしにされてしまった胴体のほうは、心臓をぬきとられて肉切り台にのせられ、石刀で切りさばかれて、その四肢は人間に、胴体は王の飼っている野獣や蛇に供されるという。

ケツァルコアトルの神殿は、他の神殿がみな方形をしているなかで、これだけは円形に高くそびえ、屋根もまるかった。白い外壁には緑色の帯が入っていた。まろみと清楚さとにあふれ、ほっと息をつけるいとまがこの小ぶりな神殿にはあった。この神殿は広大な神域のちょうど中央に位置していた。

ケツァルコアトルの神殿をすぎると、テノチティトラン随一の大神殿ピラミッドに付帯する前庭が広くひろがっていた。前庭のずっと奥にそびえる大神殿ピラミッドは、三十二年前、前王アウイソトルが完成させたもので、軍神ウイツィロポチトリと雨神トラロックの二神に奉納したものだという。落成の祝典では、二十日間にわたって二万人もの捕虜が生贄に供せられ、その四肢を食する大がかりな祝宴も催された。王宮の庭園で飼われている野獣や蛇たちには、食べきれないほどの胴体が与えられた。

大神殿ピラミッドの基底部はほぼ正方形で、一辺が三百十エスタード(約五百メートル)ほどもあり、頂きの神殿へ通ずる二列の階段は百三十段を数える。左側の階段をのぼりつめるとウイツィロポチトリの神殿に、右側のそれをのぼりつめるとトラロックの神殿にいたる。

モクテスマは自分を輿から降ろすよう命じた。彼は自分につきそってきた身内の貴族二人に腕をあずけて、大神殿ピラミッドの階段下まで進んだ。そこには神官たちが出迎えていて、そこからは彼らが階段をのぼる王をたすけた。神官らの話によると、トラロックの神殿では前夜にすでに、四人の生贄が捧げられたという。

王が階段をのぼるとき、オルメド神父は彼にこう念をおした。

「どうか生贄だけはなさらぬよう」

王はこう答えた。

「生贄を捧げない祈りになど、神は耳をおかしにならない。わたしはこれから、大人と子どもの生贄を捧げて祈らねばならない」

神父のいさめはまったくむだだった。神事のまえでは、王はコルテスとの約束もあっさり反故にした。

ほどなくして、血まみれの生贄の首なし死体が階段をころがり落ちてきた。下で待ちかまえていた神官たちが、その死体を髑髏の祭壇に運んでいった。祈りをすませた王は、神官に腕をあずけて階段を降りてきた。とてもすっきりした顔をしていた。彼は輿に乗り、行列は再び動きだした。

大神殿ピラミッドの階段を血染めの死体がころがり落ちるという光景は、宿舎の窓からもたびたび目撃した。毎朝、夜明けと共にまずウズラがウイツィロポチトリに捧げられ、それがすむと人間の生贄が捧げられるのだ。

歩きながらわたしは、広大な神域をあらためて見まわした。ここには全部で七、八十の建物があるというが、そのなかには貴族の子弟のための学校、神官の住居、穀物倉庫、武器庫、音楽院などのほか、未婚の娘たちが結婚するまでのあいだ住んで、ウイツィロポチトリとコアトリクエの二神につかえて、機織りに精をだす修道院のような建物もあるという。コアトリクエというのはウイツィロポチトリの母親であるというが、その神の像が女人の姿をしているなどと思ってはならない。そこはこの地の神である。形容しようのない奇っ怪しごくな容姿をしている。体はずんぐりしていて、頭はジャガーの牙をもった二匹の蛇でかたどられ、人の手と頭蓋骨と心臓を首にまきつけ、足の爪は鋭い鷲のそれである。

アステカの母なる神「コアトリクエ」(サイトhttp://1939.cool.coocan.jp/より引用)

宿舎に戻ったモクテスマはたいそう機嫌がよく、護衛のお供をした四人の将校とおもだった兵士たちに金細工を贈呈した。この王が、これまでにさまざまなかたちでエスパーニャ人の誰かれにふるまってきた金の総額ははたしてどれくらいになるのか、それを考えるとわたしは思わず身ぶるいした。

しょの10

モクテスマが大神殿に詣でる口実として、彼の身内の貴族らが造反をたくらんでいることをあげたが、それは本当だった。テスココの領主のカカマツィンがその首謀者だった。

テスココはテノチティトランに次ぐ第二の大都で、テスココ湖の東岸にある。数年前まではいちおう独立した国家だったのだが、モクテスマの甥のカカマツィンが領主にすえられてからは実質的にはメシカの属領となった。テスココというのはメシカよりもずっと古い国で、メシカ族がまだ弱小であったころ、共に連合して強敵テパネカ族をうち破ったこともある。そしてこの連合が機縁となって、テスココとメシカはタクバをひきいれて三国同盟を結び、三国はしばらくは対等な関係にあった。だが、メシカがしだいに強国化していくにしたがい、残りの二国は衛星国の地位になりさがっていったという。タクバというのは、テスココとは向い側のテスココ湖西岸に位置する町である。

カカマツィンの陰謀は、モクテスマのもとに身を寄せているカカマツィンの末弟の口からモクテスマに逐一つたえられた。この末弟はカカマとはおりあいがわるく、カカマから何かされそうな危険を感じとってここに移ってきていた。モクテスマは、この男から聞きだしたカカマのたくらみのすべてをコルテスに告げた。タクバの首長とコヨアカンの首長、それにモクテスマの弟でイスタパラパの首長であるクイトラワクも、この陰謀に荷担していることがわかった。

コルテスは、とりあえずカカマを慰撫する使いをだした。我が国王陛下にたてつく者は、決してそのままにはしておかぬという威嚇をこめるのも忘れなかった。しかし、カカマはけんもほろろの返事をしてよこした。とりつくしまもなかった。

コルテスは、直接会って話がしたいので、カカマを呼び寄せてほしいとモクテスマに頼んだ。モクテスマは言った。

「そうしてもおそらく甥は来ないだろう。それよりも、こちらから向こうへ出ばって甥に会う算段をつけられたほうがよろしかろう。その手はずはわたしがつけよう。甥はあのとおりの性格で人望もない。甥に同調しない者も数多くいる。そういう者らと計って甥を捕らえられるというのなら、それもよろしかろう」

コルテスは破顔一笑してモクテスマに言った。

「まことに貴公は英明な君主であられる。わたしは貴公には心から親しみをおぼえる。貴公には一日もはやく王宮へお移りいただきたいものだ」

いつもどおりの舌先三寸であることは、モクテスマにはよくわかっていた。渡りに船とこの言葉にとびついても、コルテスはまたうまい口実をもうけて自分をまるめこもうとするだろう。そうされることは、おのれの誇りをひどく傷つけるものであることをモクテスマはすでに学んでいた。その意味では、モクテスマは確かに英明ではあった。

コルテスにしてみれば、このたびの一件はあくまでも王家の内輪もめというかたちで収めておきたいのである。ことの平定のために、あからさまに兵を起こして自分たちが出ばってしまえば、火に油をそそぐ結果となって、もっと過激な造反が起こるであろうことを彼はよく理解していた。自分たちは決して表にはでず、騒動から姿を消しておくことが、現在の自分らの無事の源となるのだ。だから、自らすすんでカカマの捕縛を示唆するモクテスマの申しでには、コルテスは文字どおり欣喜雀躍した。モクテスマはいまや、コルテスの操り人形の域をこえて、自らコルテスに荷担することでメシカの安寧をはかろうとしていたのである。

モクテスマからの使いに対して、カカマは応諾の意思表示をした。会見の場所はテスココのさる首長の館と決められた。その館は湖に突きでていた。コルテスは、反カカマ派の部将や親戚とはかってその館の床下に兵士を乗せたカヌーを配備させ、カカマが姿を見せたら捕らえるよう指示した。五人の配下をひき連れて、コルテスに向けてこれまでの鬱憤をいっきにぶちまけようとやってきたカカマは、コルテスいずこときょときょと見まわしているうちに、床下に隠れていた兵士らに強襲されてあっけなくその身柄を拘束された。

カカマは、テスココから天幕つきのカヌーでテノチティトランまで護送された。船から降ろされたカカマは、王家の者にふさわしく輿に乗せられてモクテスマのもとへ送られた。

まだ若く激情家のカカマは、モクテスマとさんざんやりあった。業をにやしたモクテスマは、コルテスの計算づくの申しいれを受けいれて、カカマの身柄を彼にひきわたした。カカマは鎖につながれ、カカマと一緒に捕らえられた五人の配下は許されて釈放された。

コルテスにとっては、まだことは落着していなかった。カカマに同調した三人の有力な首長がまだ残っていた。モクテスマの弟でイスタパラパの首長であるクイトラワク、モクテスマの甥であるタクバの首長、それにコヨアカンの首長らである。コルテスはモクテスマを説きふせて、この三人の身柄も拘束させた。三人はカカマと共に鎖につながれ、エスパーニャ人の監視下におかれた。コルテスにとってこれは上々の首尾だった。王はもとより、メシカを実質的に支配する四人の有力者をも人質にとってしまったのだから・・・。

コルテスはさらに、モクテスマにすすめて、モクテスマのもとに身を寄せているカカマの末弟をテスココの新領主にすえさせた。この領主は洗礼を受けさせられて、ドン・カルロスという名前を与えられた。この地で、クリスチャン名をもつ最初の領主が誕生したわけである。

モクテスマのご難はまだつづいた。エスパーニャの国王に対して臣下の礼をとることを、コルテスに暗に強要されたのである。モクテスマは以前に、コルテスの一行がまだトラスカラにいるときに、使者の口を通じてエスパーニャ国王に貢納してもよいとつたえたことがあった。コルテスはさっそくその言質をたてにとった。モクテスマは、口先男のつきつけるそんな言葉には耳をかさず、軽くいなしてそらっとぼけていればいいのだが、モクテスマはコルテスではなかった。この地においては、ひとたび口にしたことを反故にするのは、このうえもない恥とされていた。

旧大陸の海千山千の世界から独り大海原をへだててとり残された箱庭の帝王は、結局、身内の貴族や重臣、それに各地の首長らを集め、理解がえられるかどうかを相談してみようと言った。彼はもう、コルテスの操り人形に徹しきってしまっているのだ。だから、このうえ問題となるのは自分の意志などではなく、他の者たち――身内や重臣、それにこのあたり一帯の首長やカシケらの意志なのである。そして、その者たちに説得を試みようと言っているのだ。

年も明けた十日後、その"他の者たち"の一団がアシャヤカトル王の宮殿に参集してきた。彼らを前にしてモクテスマはつらい声明を発した――。

伝承のとおり、一の葦の年に、東の海の彼方より新たなる支配者がやってきたこと、自分はこれらの方々と居を共にし、言葉をかわし、その方々に喜捨をしていること、自分はいま、その方々のつかえる王の臣下になろうとしていること、それらのことについて、我が大神ウイツィロポチトリはまだ明確な答をおしめしではないこと――などをるると述べ、自分の十七年間の治績についても軽くふれ、何ごとも神のおぼしめしなのだから、ご一同もどうか、この自分と共に新たなる王の臣下となることを承諾してほしいと懇請し、大神からはやがては何がしかのご返事がくだされるであろうから、それまでは、そのうつろう時の聖なるながれに身をゆだねようと結んだ。

モクテスマの目は涙で濡れていた。参集者の多くも涙にむせんだ。わたしもほろりとした。営々と築かれてきた大帝国の、その支配者の見るかげもない、あまりにせつない口上だった。王に次ぐ四人の有力な首長も拘束されて気弱になっていた参集者らは、そのほとんどがエスパーニャ国王の臣下となることを誓った。この地の者とはちがい、どんな誓いにも不信の影のつきまとうことを前提にことをはこぶ白人のひとりであるコルテスは、しゃくなほどにぬけ目がなく、ちゃっかりと書記のゴドイを同席させて、これらの誓いの証しを書面にしるさせてしまった。

しょの11

メシカの王がエスパーニャ国王の臣下となることを誓ったいま、コルテスが次に手をつけねばならないのは、メシカの王にさらに追いうちをかけてまず改宗をせまり、生贄を廃止させてしまうことだった。だが、それにもまして即、着手すべきはやはり黄金あさりだった。もちろん自分のふところを肥やすためにも、また、自前で従軍している兵士らへの報酬確保のためにも。

コルテスは、ぬけ殻のようになったモクテスマをしきりにせっついて、この地の金鉱脈のありかとその採取法についてたずねてみた。どこまでも鷹揚なモクテスマは、そんな黄金亡者のコルテスに、いつものごとくていねいに金鉱脈のありかとその採取法とを教えた。コルテスはさっそく人をやって鉱脈の視察を開始した。泥棒に追い銭を地でいくモクテスマは、その視察に必要な人員の提供まで申しでた。

もっとも、日頃なにくれとなく兵士らに贈られる金の小物もふくめて、モクテスマがこうまで気前がいいのは、東海の彼方から約束どおりにやってきた神に対する喜捨の念もあずかっていのだろう。モクテスマが先日、自らエスパーニャ国王の臣下になると言明し、参集者に対してもそうするよう求めた集会においても、彼はそのようなことを言っていた。わたしは以前、モクテスマのことを人間を知らない大甘のお坊ちゃんだと嘆じたことがあったが、そうとばかりもいえない信仰上の理由もあったのだ。

金あさりが本格化しだすと、コルテスとその幕僚たちは、以前ほどモクテスマのもとに顔を出さなくなった。彼らの代わりに、もっぱら、わたしとチャンとカナ・ポー、それにテンディレが彼の相手をした。テンディレはモクテスマの寵臣だし、その彼と仲のいいわたしは、通訳をつとめていることもあって、モクテスマは気をゆるして何でも語ってくれた。いまでは簡単なメシカ語をあやつれるようになったチャンとカナ・ポーも王のお気にいりだった。この二人はどこかひょうきんだし、話もおもしろい。

おかしなことに、モクテスマはマリーナがあまり好きではなかった。彼はこっそり、わたしにこううちあけたことがある。

「あの女はコルテス殿に魂を売り、コルテス殿と同じ目線でわたしを見る。わたしは、ほかの首長のように、コルテス殿をマリンチェ(マリーナのご主人)などとは呼ばない。マリンチェのことを、コルテス殿の話すことがらを我々にとりつぐ巫女だなんて思ってもいないからだ。わたしは彼女を、ただの言葉のとりつぎの道具として利用し、コルテス殿と意思をかわしている。あの女はただの下僕にすぎない。しかし貴君は、おのれをしっかりとわきまえて、コルテス殿にもわたしにもかたよることなく、つつしんでおのれの役目をはたしてくれている。それに貴君は、このわたしの大切な友だ」

モクテスマはマリーナを上から見さげている。マリーナを慕っているテンディレは彼女を下から見あげている。わたしやチャンやカナ・ポーは彼女を隣に見ている。三人のマリーナがいるのだ。

わたしたちはいつものように、王宮御用達のチョコラトルをふるまわれて口にしていた。水蜜桃でつくったとろけるような菓子も。カナ・ポーの大好物だった。

わたしはチョコラトルをひと口すすってからモクテスマにたずねた。

「あなたは、コルテス殿のことを、ケツァルコアトルという神にゆかりの者であると申されますが、そのケツァルコアトルとはどのような神なのですか」

モクテスマは、にこやかにわたしの質問を受けとめて答えた。

「その神はな、わたしの心なのだ。その神の降りたもう世界は、わたしのみはてぬ理想境なのだ。我が民の主神は、太陽と戦(いくさ)の神ウイツィロポチトリと、ウイツィロポチトリの裏の神格である闇の神テスカトリポカだが、ケツァルコアトルはテスカトリポカに追われた神なのだ。

テスココ湖北方の東の荒れ地に、我々がテオティワカンと呼ぶ広大な廃虚がある。テオティワカンとは神々の都という意味だ。この都――テオティワカンが廃虚と化す寸前に、この都の聖なる竈(かまど)から第五の太陽が誕生した。そしてこのとき、第五の人間も、ケツァルコアトルによってその命を吹き込まれたのだ。第四の人間とともに滅びさったトウモロコシの種を再び見つけだして、人間が飢えないようにしてくれたのもケツァルコアトルだ。

ケツァルコアトルは地上の支配者でもあった。ケツァルコアトルは、天地の諸法を開示し、祭り事の範をしめし、文字を教え、学問を興し、詩歌と技芸をひろめ、匠の技をおしみなくつたえて、そのありあまる智恵と智識をもって民をみちびいた。ケツァルコアトルは生贄をきらった。戦(いくさ)も好まなかった。この神のもとで、その恵みを受ける者たちはトルテカ(建造者)と呼ばれるようになった」

モクテスマはチョコラトルをすすった。満足げだった。彼は一室にこもって先祖からひきついできた伝承をひもとき、自分なりの解釈を加えて瞑想にふけるのを好んでいた。だからこうした話をするのは、決していやではないのだろう。

「やがて北の辺境から蛮族が来たって、トルテカの国々をおとしいれ、新たなる支配者として君臨した。彼らは先住民の残した遺産――ケツァルコアトルのつたえた智恵と智識とその産物とをまるごとひきついでいった。ケツァルコアトルの信仰と共に。

だが、なかには先祖伝来の神――好戦的で生贄を求める闇の神テスカトリポカを捨てさることのできない部族もあった。かくして、テスカトリポカとケツァルコアトルとの戦争がはじまった。あるところでは、互いの妥協が行われた。ケツァルコアトルを祀りながらも、生贄を捧げたのだ。ケツァルコアトルはただの名目にすぎず、その実体はテスカトリポカだった。別のところではもっと苛烈な戦いがあった。ケツァルコアトルは奸計にあい敗北した。彼は容赦なく排斥され、追放された。

ここに一つの伝承が生まれた。

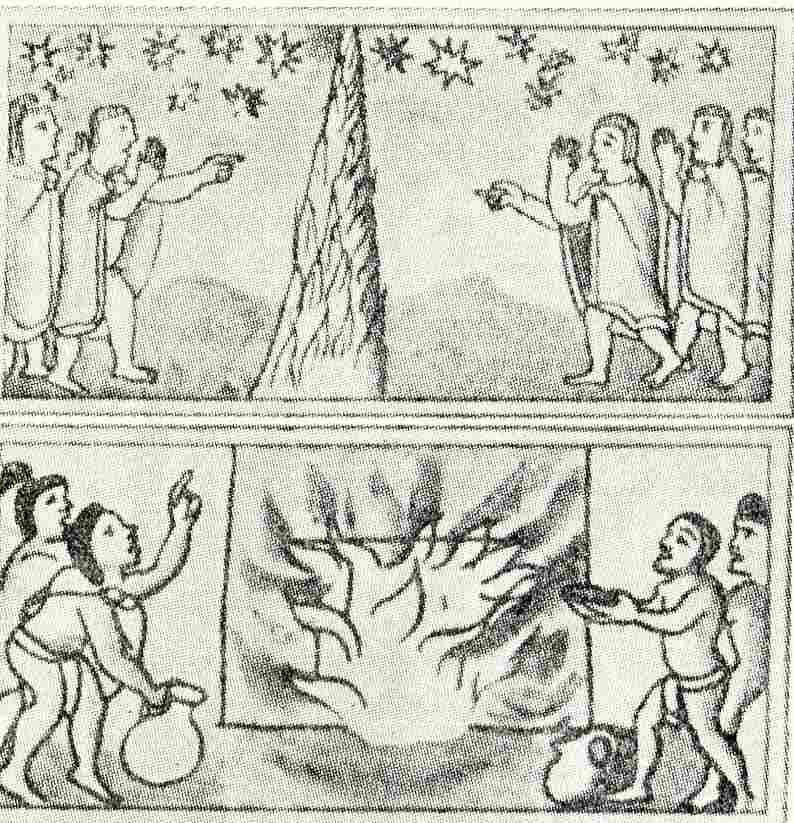

ケツァルコアトルはテスカトリポカの奸計にあって国を追われ、赤と黒の地をめざして東方に去った。陸がつきて海辺に達すると、彼は蛇の筏に乗ってさらに東へ向かった。彼は去りぎわ、見送りの者たちにこう約束した。

『五十二年ごとにめぐってくる一の葦の年に、わたしは東方から戻ってこよう。わたしが失った王国と玉座は必ずとり戻す。わたしを追放した国の者たちにとって、それはたいへんな災いとなろう』

我らメシカの民は、この神々の戦いのずっとあとに、やはり北方の辺境から南へ旅だった。飢えにさいなまれる漂泊が長くつづいた。我が民はそれでもくじけなかった。ウイツィロポチトリが、我が民が居つくためのよい地を告げられていたからだ。それは、蛇をくわえた鷲がサボテンの頂きにとまっているという場所だった。それがこのテノチティトランだったのだ。メシカは建国され、ウイツィロポチトリの加護のもとでみるみる勢威を増していった」

寝息が聞こえていた。それも二人分だった。チャンとカナ・ポーが仲よく船を漕いでいた。わたしはしっかり聞いていた。テンディレはこの国の者がみなそうするように、王の顔を直視することをはばかって目をふせていた。

「テオティワカンの竈(かまど)から生まれでた第五の太陽はいつ、その動きを止めるのか。それは太陽の神ウイツィロポチトリの活力ひとつにかかっていた。これまでに太陽は四度もその命を失っているのだ。太陽が夜をうち負かして、再び東の方(かた)から昇ってくるようにするためには、夜の闇に負けない力を太陽に与えねばならない。その力は人の血に秘められている。どきどきと脈うつ心臓に宿っている。太陽の命をまもるために、王たちは多くの生贄を切りさき、その血と心臓をウイツィロポチトリに捧げた。メシカの王は、この世界を滅亡からまもるという重い責務をひき受けたのだ。

だが、ここで困ったことが生じた。遅れてやってきたメシカの民は、トルテカ伝来の遺産――それはまさにケツァルコアトルの遺産なのだが――のおかげをもって繁栄している国々を模倣して国づくりを行っていた。あとからやってきた者はそうせざるをえないのだ。自然、ケツァルコアトルの信仰も広がった。

一方、メシカには生贄を求めてやまぬウイツィロポチトリがいた。生贄や争い事を好まぬ軟弱とも思える文化神ケツァルコアトルへの信仰はだから、メシカの支配者らとってはきわめて不都合な代物だった。なにしろメシカは、軍神ウイツィロポチトリのもとで、刃向かう者は容赦なく討伐してその領土を奪い、生きながらに捕らえた者は次々に軍神に捧げ、もってその勢威をより一層拡大せんともくろんでいたのだから。

新たなる神話――ウイツィロポチトリによるケツァルコアトル迫害の神話が創作された。はるか昔のいにしえより語り伝えられた伝承では、闇の神テスカトリポカはケツァルコアトルを追放したことがある。それにならい、ウイツィロポチトリはテスカトリポカの形をとって、さまざまな奸計をろうしてケツァルコアトルを迫害し、ついには追放してしまった。歴史はくり返されたのだ。

しかし、メシカの支配者たちは、自分たちが手本としたテスカトリポカによるケツァルコアトルの追放という故事には、もう一つ、自分らにはうんと都合のわるい伝承がついてまわっていることにも恐れをいだいた。その伝承とは、“自分は追放されても五十二年ごとにめぐってくる一の葦の年には必ず東方より戻ってくるであろう”というケツァルコアトルの決然たる誓いの約束であった。

この不気味な予言のために、彼らは結局、彼らのパンテオンからケツァルコアトルを完全に抹消しさることはできなかった。他の神々のそれとは一風異なる円形にそびゆる神殿すら捧げた。そうしてケツァルコアトルの御霊をしずめつつも、歴代の王は五十二年ごとにめぐってくる一の葦の年をひそかに畏れ、東方より必ず戻ってくるというあの約束に少なからずおびえた。もし本当に戻ってくれば、それはケツァルコアトルの約束の成就であり、それは、失った王国と玉座は必ずとり戻すと誓ったケツァルコアトルの報復の成就であるとも言える。となれば、メシカの王国と玉座はケツァルコアトルに明けわたさねばならないのかもしれない。

そうして今年、まさにその一の葦の年に、コルテス殿が東の方(かた)からやってこられたのだ」

モクテスマが、テノチティトランに初めて入城しようとするコルテスに初対面したとき、彼はびっくりするほどの熱情あふれる歓迎の弁をコルテスにあびせかけたものだが、その昂揚の意味が今わかったような気がした。

わたしは言った。

「それであなたは、コルテス殿の言うがままになっているのですね」

モクテスマがぎょっとしてわたしの顔を見た。わたしも自分の放った言葉の過激さにたじろいだ。わたしたちは顔を見あわせた。モクテスマの目に怒りの色はなかった。彼は言った。

「わたしは、最初にも言ったように、ケツァルコアトルにゆかりの、人間らしい文化の香気ただよう、あのうるわしいいにしえの治世に深いあこがれをいだいている。だが、そのケツァルコアトルを追放し去った我が軍神ウイツィロポチトリは、この世界を滅亡の危機からまもっているだけではなく、我がメシカの富国強兵を支える精神のいしずえともなっている。二柱の神のみ心はあまりに乖離している。わたしの心のうちで、二柱の神はつねにせめぎ合っている。わたしは、ケツァルコアトルの再来に畏れをいだくと同時に、それを待ちのぞみもする。わたしがコルテス殿にどのような感慨をいだいているかはどうか察してほしい」

わたしはもう一つ、気がかりになっていることを彼にたずねた。

「ウイツィロポチトリとテスカトリポカがメシカの主神だと言われましたが、ウイツィロポチトリは太陽の神で、テスカトリポカは闇の神なのだから、両者は互いに敵どうしのはずです。それなのにその両者を共に主神にいだくのはなぜですか」

モクテスマは答えた。

「それがメシカの神なのだ。表では光と闇とは激しくあい争い、裏では互いに気脈を通ずる」

わたしは、うっとりするほどの混沌につつまれていった。

しょの12

鉱脈の視察におもむいた連中が、ぼつぼつと戻りはじめた。三つの地方にやられた彼らは、何がしかの黄金を手にしてきた。みな砂金だった。この結果に気をよくしたコルテスは、かねての懸案をモクテスマにもちだした。

「モクテスマ殿。あなたの領土でかなりの金がとれることがわかった。それで相談だが、あなたが我が国王陛下に対し臣下の礼をとられる以上、あなたと、あなたの治下にある者たちは、陛下に税を納められてはいかがかと思うが」

モクテスマは承諾した。王たる自分に貢納される黄金のうちの相当量を提供しようと言った。だが、彼はもっと驚くべきことを申しでた。

「それから、あなた方がすでに見つけられている父の財宝も、わたしからの贈り物としてあなた方の国王に献納されよ」

そのアシャヤカトル王の財宝がすでに、エスパーニャ人の手によって見つけられているのをモクテスマが知っているのはコルテスにもわかっていたが、それでも彼はその財宝には手をつけないでいた。しかし、こうして正式にお墨つきがえられれば、財宝を白日のもとにさらして自分らの手で思うように処置できるというものだった。モクテスマはそのほかにも、大人三人分の重さの金に相当する価値があるという見事なヒスイや、真珠と宝石で美しく飾りたてた吹き矢の筒なども王にさしあげようと言った。

これを聞かされた隊員たちは狂喜した。モクテスマの居室に押しかけては、兜をぬぎ、精いっぱい威儀をただして口々にほめそやし、礼を述べたてた。モクテスマはさびしそうにほほ笑んでいた。

アシャヤカトル王の財宝がいよいよ日の目を見ることになった。隊員たちは壁をうち壊し、隠された入口が現れるとそれをけ破ってどっと室内に押しいり、舌なめずりして宝物にとびついた。目がぎらぎらしていた。

彼らは、金箔がほどこされて宝石の象嵌された武器や祭器から、彼らにとっては何の価値もない羽毛装飾は、おしげもなくひきはがしては放りすて、首や腕や耳を飾る装身具の金だけををひきちぎっては緑のヒスイは投げすてて(当時のエスパーニャ人はヒスイの価値を知らなかった)、金と銀とヒスイ以外の宝石だけをうず高く積みあげていった。投げすてられたヒスイはトラスカラの部将たちがわれ先に奪いあった。この金銀宝石はがしは三日つづいた。

金だけでも、これ以上は積みきれないほどの大きな山が三つできた。それらの大部分は溶かされて延べ棒になった。そのほかにも、壊すにはあまりにおしい見事な金銀細工もたくさんあった。財宝の監察官に急遽任命されたゴンサロ・メヒーア立会いのもと、簡単に重さをはかってみたところ、延べ棒になったものがざっと十六万ペソ、金細工品が約七万五千ペソ、合計で二十三万五千ペソあることがわかった。これにはもちろん、この地の匠(たくみ)たちが腕をきそってうち込んだ羽毛装飾などの手練の技の価値はふくまれていない。それらのほとんどは無惨にうちくだかれて雲散霧消し、あるのはただ、黄金に飢えた亡者どもの眼前にくりひろがる生身の富の荒廃しきった風景だけだった。

金の山が日ごとに小さくなっていく、と兵士たちの口から不満の声がではじめた。コルテスや幕僚たちがこっそり持ちさってしまうのだろうと口々に言いつのった。兵士たちは、すぐに金を分配するようコルテスに訴えた。日頃はコルテスの言うことには何にでも従う兵士たちが、黄金のこととなると目をひんむいて激しくコルテスにせまった。コルテスは身の危険すら感じて、彼らの申しいれを受けいれた。

まず、陛下に納める分の五分の一がとりのけられた。残された金の五分の一はコルテスのとり分だった。兵士たちはまだ海岸にいるときに、その五分の一の金のとり分をコルテスに認めてしまったことを大いに悔やんだが、しょせんはあとの祭りだった。コルテスはさらに、この遠征にあたって自分が投資したと称する分をしっかりとさしひいたうえ、海岸で沈めた船に対してベラスケスが投じたとされる分までとりのけたのには、隊員らもさすがに唖然とした。あの船は諸君らの合意にもとづいて沈めたのだから、その船に対する補償に対し諸君が責任をもつのは当然だというのである。

ベラクルスにいる仲間のとり分などもさしひかれて、残った分を隊員らに分配したところ、隊長級の者のとり分が五百ペソ、自分の馬を所有する騎兵のそれが三百ペソ、銃兵、弓兵のそれが二百ペソ、歩兵のそれは百ペソにしかならなかった。コルテスは少なく見つもっても二万五千ペソ以上は手中にしているはずだった。

兵士らのあいだから当然、激しい不満と非難の声があがった。慰撫の天才コルテスもさすがにこれには閉口して、金はこれからでもいくらでも手に入るといって彼らをなぐさめた。不満のとくに激しい者に対しては、裏で何がしかの金をわけ与えることもした。

モクテスマも騒動にまき込まれた。コルテスお気にいりの幕僚の一人であるベラスケス・デ・レオンが、分配前に金をかすめとったのではないかと疑われて血の気の多い監察官のゴンサロ・メヒーアにきびしく糾弾され、それがもとで両人は決闘にまでおよび、近くにいた者が仲裁にはいって両人は軽い傷を負っただけでことは済んだのだが、喧嘩両成敗で両人は鎖につながれてしまい、レオンと親しいモクテスマがそれを気の毒がって、黄金の件は何とでもするから、レオンを解放してやってほしいとコルテスに申しでたのである。両人は鎖をはずされ、レオンはモクテスマのおかげでいくばくかの黄金をも手にいれ、前よりももっと裕福になった。

最後にどうでもいいようなことを一つだけつけ加えておこう。このわたしのとり分のことである。それは、ここに書きしるそうという気にすらならない、まさに言わぬが花のささやかなものだった。それはわたしの欲に比例していた。

黄金狂騒曲がようやく下火になったころ、モクテスマはコルテスにこんなことを申しでた。

「コルテス殿。わたしの娘の一人をめとってはいただけまいか。そうすればわたしとあなたは親族となる。あなたとのきずなはますます深まろう」

モクテスマはいまや、ひきずり込まれるように、自分が与えうるものはすべてコルテスとその一党に与えるつもりでいるらしかった。手持ちの金や宝石などもこれまでに何かにつけて隊員らにふるまってきたし、エスパーニャ国王への貢納をも約束した。彼はいまでは、たいした金持ちではなくなっているのではなかろろうか。

モクテスマの申しでを、コルテスはいろいろな理由をあげていちおうは辞退したものの、娘に洗礼を受けさせるという条件を首肯させて最終的には受けいれた。

コルテスはここでたたみかけた。以前に拒否されていた一件――大神殿のウイツィロポチトリとトラロックの神像を破棄して、かわりに自分たちの十字架を建立することをあらためて懇請したのである。モクテスマは、そんなことをすればいまはお怒りでない神々も激怒すると言って、これについてだけは聞く耳をもたなかった。コルテスは言った。

「それならばせめて、大神殿のひと隅に我らの十字架と聖母像を安置することをお許しねがいたい」

モクテスマはほとほと困りはてて、深いため息をもらした。彼がこうしてわずかでもすきを見せれば、それは必ずコルテスによってこじ開けられてしまう。彼は、神官たちに相談してみようとか細い声で言った。

モクテスマと神官らの話し合いはなかなかまとまらなかった。コルテスは、完全武装の五人の幕僚と七人の兵士をともなってモクテスマの居室を訪れ、話し合いの結果をただした。神官らがなかなかに強情だというのを聞くと、コルテスは、モクテスマのぐるりを険悪な顔つきでとり囲んでいる部下らに目をやりながら言った。

「ご返事しだいでは、この者たちはいますぐにでも神殿に押しかけて、あなた方の神の偶像をうち壊すと言っている。これ以上はわたしにも止めようがない。このことをよくおふくみのうえ、どうかもう一度だけ神官らと話し合われたい」

モクテスマは必死で神官らを説得した。神像がうち壊されたりなどされたら神は必ず激怒する、かといって、ケツァルコアトルの約束をはたされにやってきたコルテス殿の意向に全面的にさからえば、神の約束を破ったことになってこの国を明けわたさなければならない。ここはコルテス殿のいう妥協案をのんで、十字架ならびに聖母像とやらを神殿の片隅に置かせてはどうか――おそらくはこんなことを言ったのであろう。神官らは結局、この説得におれた。

こうして十字架と聖母像は彼らの神殿に間借りすることとなった。壁や床にこびりついた血は落とせるだけ洗い流された。さっそくミサが捧げられ、オルメド神父の美声と隊員たちのだみ声でアベマリアが歌われた。その歌声には、メシカの神に捧げられる歌みたいに太鼓やガラガラ(マラカス)のお囃子もなければ、粘土の笛の伴奏もなかった。見まもる神官らの目には、憤怒とけたはずれの怪訝(けげん)とが同居していた。

しょの13

テノチティトラン入城以来、早いものですでに三ヶ月がたとうとしていた。いまではわたしは、チャン、カナ・ポー、テンディレと共に町のいたるところに出没していた。テンディレの家にも行った。その最初の訪問はこんなふうだった。

テンディレの邸宅は、花園区と呼ばれる見事な花畑のいっぱいある区画にあった。この花に埋まった花園区のほかに、テノチティトランには、神殿区(中央広場はここにある)、ブヨ区、青サギ区と合計四つの区画があり、これら四区画の北側一帯にあの大市場のあるトラテロルコがひろがっていた。狭義のメシカとは、テノチティトランとトラテロルコ、それにテスココ湖岸の町々をさし、広義のメシカとは、東西は海岸まで、南は遠くマヤの地にいたるまでの広大な版図をいう。いわゆるメシカ帝国である。なお、単にメシカというときはおおむね、狭義のメシカをさすものと思っておいてよい。

テンディレは王の近衛部隊の長で、戦(いくさ)ともなれば一軍をひきいて王の直近にはべるという。その身分にふさわしい立派な屋敷に彼は住んでいた。家族は、彼の妻と母親、幼い子ども二人、それと彼の妹の六人だった。彼の父親も軍人で、トラスカラとの花の戦争で命を失っていた。

彼の母親はツィツィミトルといった。彼女は、宴席についた初対面のわたしたちをこう言って歓迎した。

「さあさあ、遠来の珍客にして我が息子テントリトルのご友人方、我が家秘伝のチョコラトルを召しあがれ。我が家秘伝のトルティーリャも召しあがれ。共にわたしが腕によりをかけてつくったものなのですよ。そして秘伝のモレ料理をどうぞ。七面鳥はこのわたしが手塩にかけて育てたもの。さあさあ召しあがれ」

秘伝の好きなツィツィミトルは、テンディレ――そのちゃんとした名前はテントリトル――にうりふたつの顔つきをしていた。つまり、顔も目も鼻もまん丸なのだ。ツィツィミトルの娘――テンディレの妹――のほうは反対で、顔は面長で鼻筋がとおり、涼しい目と小さな口をもっていた。体つきのほうはそれとは裏腹にしっかりしていて、そこは母親とテンディレと同様だった(といって、ひどく太っていたり、男のようにがっしりしているというわけではない)。顔はたぶん、父親ゆずりなのであろう。

わたしたちは秘伝の料理をご馳走になった。メシカ料理の味については最近は少しはわかるようになっているので、それが確かにうまいものであるのはわかったが、はたして秘伝と称するほどのものであるかどうかは、正直いって断言できなかった。わたしもメシカの宮廷料理を口にしているせいで、味にはいくらかうるさくなっていたのだ。

母親の独演会はつづいた。

「あれなるおなごはキラストリ。わたしの娘です。出戻りなんですよ。トルティーリャのつくり方がへたで離縁されたんです。まあそれは表向きの理由なんでしょうけど。相手の男はメシカ随一とうたわれている彫り物師なんです。そいつは大酒のみで、それが嫌さにとびだしたってのが本当の理由らしいけど、娘がトルティーリャのつくり方がへたってのも本当よ。この国では、トルティーリャをうまくつくれない女は、食べるばかりの怠け者という烙印が押されてしまうの。それにしても、彫り物師ってのはどうしてああ大酒のみばかりなんだろうねえ」

大酒のみの彫り物師であったチャンが言った。

「彫り物師が酒のみなんじゃない、酒のみが彫り物師になるんだ。でもおかしいぞ、この国では酒を口にできるのは老人と神官だけだと聞いているぞ」

母親がくすりと笑って答えた。

「それは表向き。家のなかではかまわないのよ。で、あなたは何とおっしゃるの」

「わしはチャン・プーだ」

「メシカの名前ではないわね」

「うむ。わしははるか東方の彼方にあるチェトゥマルというところからやってきた。こいつと一緒にな」

そう言ってチャンはわたしを指さした。

母親がやっと餌にかかったといったふうにわたしに言った。

「ああ、やっとあなたとお話ができる。あなたはわたしたちとは全然ちがう顔つきだわね。髪は確かに黒いけどちぢれているし、鼻もわたしたちより高いし、目も青い。あなたのカルプリのひとたちはみなそうなの」

カルプリというのはメシカ人古来の氏族集団で、他のカルプリより女をめとってその規模を拡大させ、みなから選ばれた長老のもとで一族全体の統制がなされる――といった、もっともらしい説明はテンディレから聞いて知っていたが、そうした民営の建て前も百年ばかり前からくずれだして、いまでは王を頂点とする官僚制度の一極統制によって社会全体が動いているという。考えてみれば、どんな国でもその国ができあがるまでの原初の姿はみなカルプリなのだ。わたしは鷹揚にうなずいて答えた。

「ええ、そうです。わたしの顔はよく見るとわかるように、アシャヤカトル王の宮殿にたむろしているあの白い者たちと同じ顔でしょう。わたしはあの連中の一人なんですよ。我々のなかには髪が金色の者だっています」

「ええ、ええ、そうですってね。あなた方のお仲間には太陽の子がいらっしゃるんですってね」

太陽の子とは、髪もあご髭も金髪のアルバラードのことであろう。黄金の板の的当て遊びのおりに、いかさまばかりをするアルバラードに対してモクテスマもそう呼んでいた。もしかしたら、民衆のあいだでは、コルテスよりもアルバラードのほうがよく知られているのかもしれない。騎馬にうちまたがった金髪碧眼、白い肌のアルバラードの雄姿は、確かに彼らの想像力をかきたてるに十分だったのであろう。

ツィツィミトルがまた言った。

「チャンにお願いがあるのだけど。あなたのお隣にいらっしゃるご婦人を紹介していただけないかしら」

チャンは答えた。

「ああ、これなるおなごはカナ・ポーといってな、センポアラの領主の姪ごさんなのだ。わしのことを好きでな、それでこうしてついてきておる」

カナ・ポーは奮然として言った。

「ひとのことを犬っころみたいに言わないでちょうだい。わたしはね、自分の運命に従っただけなの。あなたについていくのがわたしのさだめなの。あなたの目を見たときに、それがびびっときたのよ。いつも言ってるでしょ、あなたのなかにはわたしの大好きな父がいるって」

チャンはくすぐったそうな顔をして言った。

「しょせん、わしはおまえの父親なんだな」

「ええ、そうよ。娘が父親についていくのは当然でしょう」

チャンはいくぶん情けなさそうに言った。

「それはまあそうだがな。わしは男ではないんだな」

「そんなことはないわ。あなたは立派な男よ。あなたはわたしの父であり、わたしの大切な男なの。わかった?」

これまでにも幾度となくくり返されてきたにちがいない痴話ばなしをこうまで聞かされては、わたしたちは二人をやんやとはやしたてるほかなかった。

それまで口を閉ざしていた、出戻り女のキラストリがぽつりと言った。

「カナ・ポー、あなたはわたしの母に似ている」

そう言われればそうだった。二人とも顔と目鼻は丸いし、体格も立派だった。カナ・ポーとツィツィミトルは顔を見あわせて、互いにしかめっつらをした。ツィツィミトルがカナ・ポーに言った。

「おまもりくださる神様が同じなんだと思う。あなたの氏神様は何という神なの?」

「オメシワトル。石のナイフを地上に投げて人間を創った神様よ」

「わたしはトラルテクトリ。この神の体で大地はできているの。その大地に、あなたの神様が石のナイフを投げて人間をお創りになったのだから、やはり、わたしたちは縁があるのね」

たわいないこれらの話を聞きながら、テンディレの妻はひっそりほほ笑んでいた。本当は彼女こそこの地のよき女なのだ。ひかえめで、働き者で、寡黙で、夫の言いつけにはよく従う。ツィツィミトルとカナ・ポーのほうが変わっているのだ。キラストリはどうだかわからないが。

テンディレがわたしに言った。

「おぬしのまもり神は何なのだ?」

わたしは答えた。

「ヘスース・クリスト」

「先だって、ウイツィロポチトリとトラロックの神殿に間借りして祀られた神だな」 「そうだ」

わたしはこの種の話はあまりしたくなかった。みなの息づまるような視線が肌に痛い。

「主クリストは、人間の犯したすべての罪を、我が身いっしんに背負われて死なれた。わたしたちが神殿に立てた十字架は、その主の死なれたままのお姿だ。やがて主は復活された。その主のみ前では、すべての罪びとはおのれの犯した罪を許され、神の子として受けいれられて、魂の大いなる救いにあずかることができる」

テンディレが、いぶかしげな顔をして言った。

「それはおかしいぞ。罪を犯して死なねばならぬのは人間であって神ではない。おぬしらの信仰はむしがよすぎる」

それほど熱心ではないカトリックのわたしは、このての話が苦手だった。テンディレがさらに言う。

「それにわしらの神々は、おぬしらの神のように、自分だけを信じろ、ほかの神は捨てされなどとはぜったいに言わない。それがよい神なら何でも受けいれる。とはいってもだ、ウイツィロポチトリとトラロックは我らの国神だ。その国神を祀る神処に、自分らの神を割りこませろというのはあまりに身勝手すぎるというものだ」

誰か話題をかえてくれないものかと、その気持がとどきそうな視線をわたしは探した。キラストリがわたしの視線を受けとめた。彼女は言った。

「兄上、何をそう熱くなっているの。この方はほかの白い人間たちとはちがうわ。もちろん兄上たちともね。この方は神などお信じにならない。この方に信ずるものなど何もありはしない」

座がしんとした。わたしは心の奥隅を射ぬかれた。キラストリもやはり、この地の女にしてはじゅうぶん変わっていた。

しょの14

宿舎に戻ったあとも、キラストリの放った言葉が耳からはなれなかった。彼女は言った。「この方に信ずるものなど何もありはしない」と。わたしはそんなにさびしい人間なのか。内なる否定する声はない。いいだろう、それならわたしは、わたし自ら進んでそれに賛意をとなえてやろうではないか。

わたしは、わたしの心を逆なでにしたあの女に会いたくなった。三日ほどのち、わたしは一人でテンディレの邸宅におもむいた。ツィツィミトルが出迎えた。

「あら、今日はお一人で?」

わたしはうなずいた。そして、いつもにも似ずふてぶてしく言った。

「キラストリはいませんか」

「ああ、娘ならサルビアをつみに出かけているわ」

サルビアの種でつくったチアという飲み物は、ちょっとばかし風変わりな味だが、わたしの好物だった。チャンやカナ・ポーは顔をしかめていた。

「わたしも花畑へ行きたいのだが」

ツィツィミトルはけげんな顔をした。

「キラストリと話がしたいのですよ」

「まあ、そうなの。あのこに言いよる男なんてめずらしい」

わたしはこの冗談にあえて反論しなかった。面倒だった。わたしは黙っていた。ツィツィミトルは丁寧に道を教えてくれた。別れぎわ彼女は言った。

「キラストリは変わってる。わたしには、あのこがよくわからない」

わたしは花で埋まった花園区をぼんやり歩いた。花畑では、針のように細長いくちばしで花の蜜を吸うハチドリが飛びかっていた。花に吸い込まれてしまうのではないかと思うくらい小さく、緑色の金属光沢を放って花から花へとせわしなく飛翔を見せたかと思うと、羽根を昆虫のように振動させて中空に停止した。この鳥は、メシカの言葉ではウイツィロポチトリといった。メシカの主神ウイツィロポチトリとは、ハチドリの神なのだ。

道順をもっと真剣に聞いておくのだったと後悔しはじめていたわたしに、遠慮がちな声が飛んだ。声のほうを見るとキラストリがいた。太陽の光のシャワーをあび、花々にかしずかれて彼女は立っていた。わたしはエスパーニャの貴婦人のドレスを彼女に着せてみたいと思った。メシカの衣装は質実一方で華がないのだ。そこへいくと、センポアラの貴人の女の着るものは実にあでやかだった。お国柄といってしまえばそれまでだが。

わたしは花畑に入っていった。彼女が言った。

「こんにちは」

「こんにちは」

「すわりましょう」

と、サルビアの花を手にした彼女が言った。わたしたちは花に埋もれてすわった。しばらくは無言だった。別に気づまりではなかった。わたしはさっき感じたことを口にしてみた。

「きみにエスパーニャの服を着せてみたい」

「エスパーニャって?」

「わたしの生まれた国だ」

「どこにあるの」

「きみは海を見たことはないのだろう?」

「ええ、話に聞いているだけ」

「テスココ湖を百万個合わせたくらいの広い湖だと思えばいい」

彼女はうなずいた。

「きみが住むこの土地とエスパーニャとは、その海でへだてられている」

「信じないわけにはいかないわね。現にその国の人がここにこうしているのだもの」

彼女は確かに変わっている。こういう理路で話をする人間は、この地にはいないのだと思っていた。この地の者ならふつうなら、頭から信じようとしないか、わたしをできそこないの魔術師か何かにしたてあげるのがおちなのだ。

「このあいだはごめんなさいね、変なことを言って」

「わたしには、信じるものなど何もありはしないってこと?」

「ええ」

「きみにはそれがあるの?」

彼女はかぶりをふった。

「信じるものがないひとは、自分の居場所もないのじゃないかしら。わたしにはそう思える」

わたしは虚をつかれた。わたしが漠と感じていたことを、彼女は苦もなく言葉にしてみせたのだ。

「わたしは、自分の生まれ育ったこの美しい国が好きよ。でもね、ここはわたしの本当の居場所じゃないような気もするの」

「なぜ?」

「わたしは神殿なんかのない国へ行きたい。神々などいないところへ。たとえそこが風の吹きすさぶ不毛の荒れ野であっても」

彼女はある葛藤をもっている。そして、その葛藤に背を向けようとはせず、表を向けている。わたしは、むくわれない奴隷の身のまま、病に倒れて逝ったペドロがよく口ずさんでいたという詩を思いだした。

わたしは嵐のときに

みなが火を囲んでくつろいでいるときに

たとえ自然に彼らの仲間になれるとしても

あえてはだしで帽子もかぶらず、吹雪のなかへ出ていくような男なのだ

カタルーニャのある詩人がうたったというこの詩は、わたしも好きだった。この詩の男は、自分の真の居場所を求めてあえて吹雪のなかへ出ていこうとする。キラストリは女だが、彼女も、あえてはだしで帽子もかぶらず吹雪のなかへ出ていくような人間なのだろうか。わたしたちは似た者どうしなのであろうか。黄金などではなく、自分の真の居場所を求めてさすらう旅人どうしなのであろうか。

彼女が言った。ほほ笑んでいた。

「でもね、わたしには一人だけ信じられる神がいる」

わたしは言った。

「ケツァルコアトル?」

彼女はうなずいた。

「どうしてわかるの」

「何となくね」

「ケツァルコアトルはもうこの地にはいないわ。あいそをつかしてどこかへ行ってしまった。わたしはケツァルコアトルを探す旅にでたい」

わたしのエスパーニャに帰りたいという気持が、このときすぱっと消えた。その帰りたいという気持ちには、実は確固たる根拠などほとんどありはしないことに気づいたのだ。ただ単に、この地で一生を過ごしたくないという漠然とした忌避の念だけで、そこには、この地の者とは同化したくないという、隠れた人種差別意識がほとんど無意識のうちに揺曳していることにも感づいて、それが猛烈に恥ずかしかった。

それに、エスパーニャに帰たって何があるというのか。あのうつうつとした日々がまたまい戻ってくるというだけではないか。わたしは、多少おっかなびっくりではあったけれど、この地に自分の居場所を求めにやってきたのではなかったか。わたしの口から、ふいにこんな言葉がついて出た。

「ケツァルコアトルは目の前にいる」

自分で言ったこの言葉に、わたしはびっくり仰天した。だが彼女は笑わなかった。彼女はじっとわたしの目を見つめ、もじもじしながらも、手をさしのべてわたしの手を握った。そのあえかなしっとりとした彼女の手の温もりには、不思議な火照りがあった。鋭く小さい羽音がし、ハチドリ――ウイツィロポチトリが、わたしたちの眼前をさっとかすめた。

第5章へ⇒