「おまえたちを皆殺しにして、その血と心臓は神々に捧げ、腕と脚は盛大なうたげを開いてたらふく食わしてもらおう。胴体は、腹をすかせたジャガーやピューマや蛇どもにくれてやる」

また、猫なで声をだして

「王をこちらにおひき渡しくださらんかの」

とか、エスパーニャ人兵士と共に戦っているトラスカラ戦士に向けては

「白い人間に味方する恥しらずめ。おまえたちは、檻のなかでまるまる太らせてから少しずつ生贄に捧げ、そのくさくてまずい肉をむさぼり食ってやる」

とののしった。

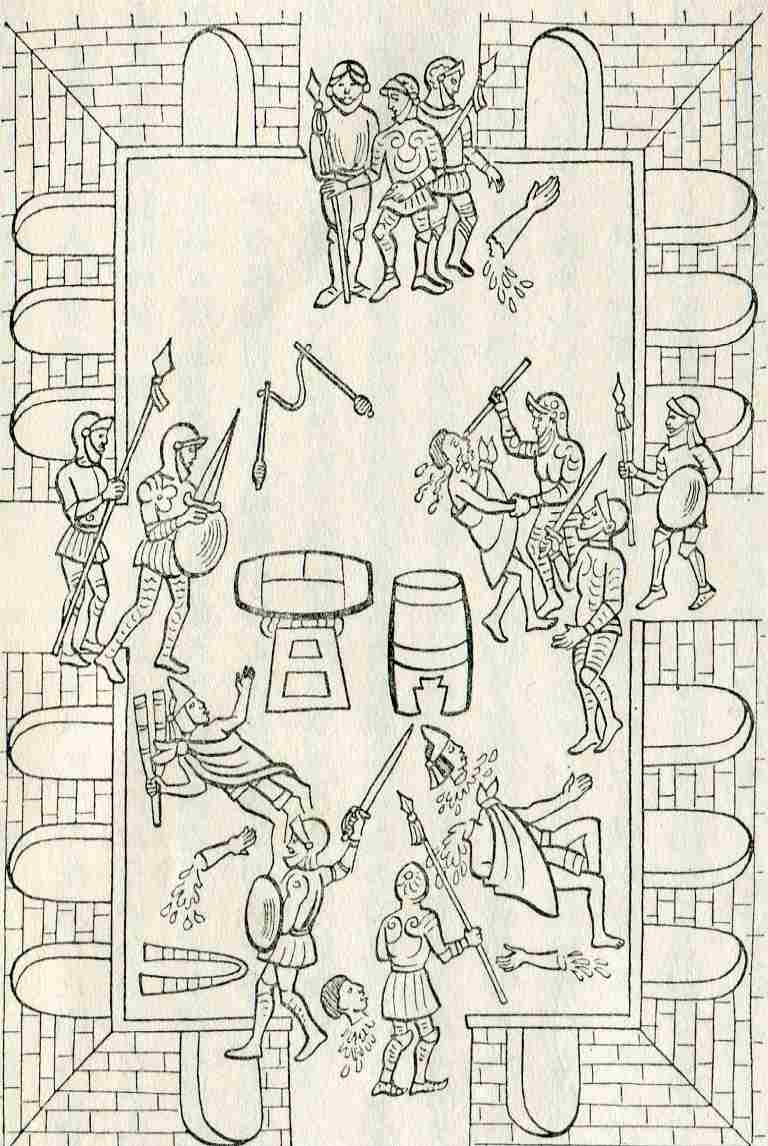

二日後、コルテスは、おもに元ナルバエス軍の兵士らを宿舎に残して再出撃した。こんどは木の防御壁で囲った車輪つきのやぐらのようなものを押したてて進んだ。ある者の発案で前日にこしらえたものだった。砲兵がなかに入って大砲を撃ち、銃兵、弓兵もそのやぐらの陰に身をひそめて、メシカ戦士をねらい撃ちにする仕掛けだった。しかし、このやぐらはあまり効力を発揮しなかった。こういう市街戦では機動力がまずものをいうのに、このやぐらときたら、不安定に揺れながらのそのそと進むことしかできず、おまけにいたるところに水路があった。この水路によって威力をそがれたのは、騎兵もまた同じだった。たまたま追いついても、メシカの戦士は水路に飛び込んで逃げおおせてしまう。このようにしてくりひろげられる戦闘の個々の場面は酸鼻をきわめるものではあったが、全体として見るとどこか滑稽なドタバタ劇じみたところがあった。

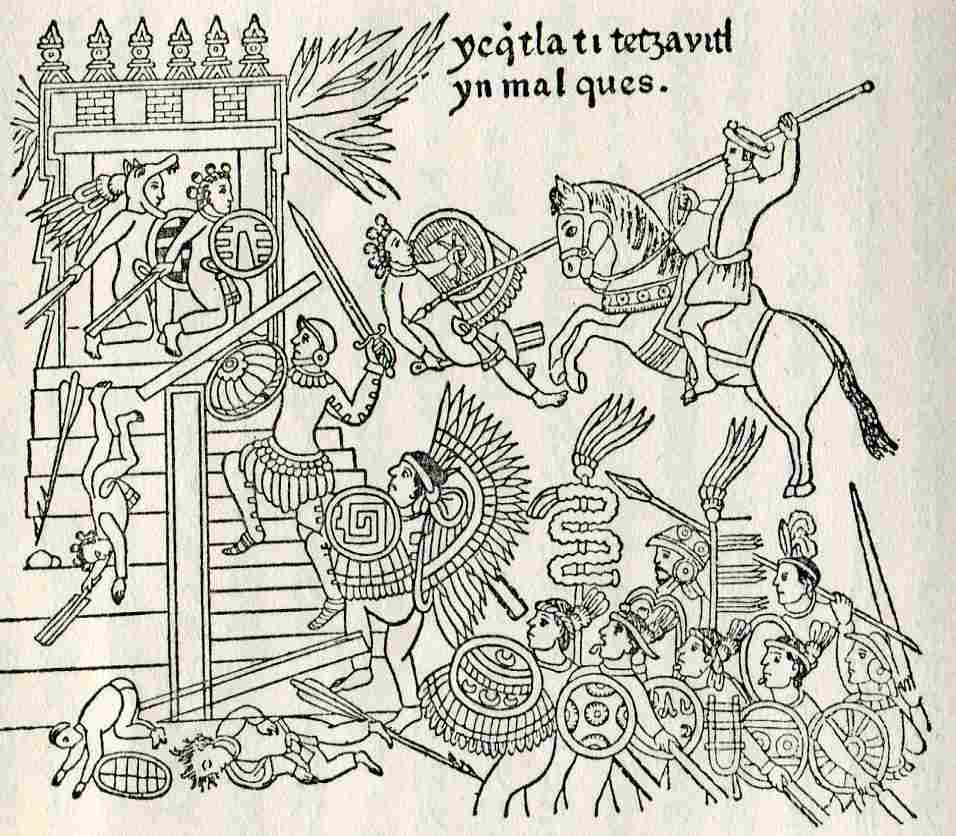

コルテスは、大神殿ピラミッドを襲撃して神殿を焼きはらってしまえと命じた。兵士らは隊列を固めて大神殿ピラミッドに向かった。大砲を撃ち込んで神域をとりかこむ石壁を破壊し、兵士たちは神域になだれ込んだ。そこには数千の戦士団が待ちかまえていた。激しい乱戦が展開された。馬のなかには、滑らかな石の床に足をとられて転倒するものもあった。役立たずのやぐらはとっくに破棄されて町なかに置きざりにされていた。

エスパーニャ人兵士は、やっとの思いで大神殿ピラミッドの裾にたどりつき、階段をのぼろうとした。すると、上で待ちかまえていた戦士らが太い丸太をころげ落としてきた。ごろごろと、何本もの樫の丸太がころげ落ちてきた。兵士らはそれを盾ではじき返した。丸太のなかには階段の片側にころげてゆき、側壁にはばまれてそこで落下を止めるものもあった。兵士らは何とか丸太の攻撃をしのいで頂きにまで達すると、そこにいた戦士たちに襲いかかった。戦士らを斬りまくり、突きまくってその高みから投げおとした。戦士らのなかには、自ら身を投げて蟻のように落ちていく者もあった。

大神殿ピラミッドでの戦闘

(中公新書「古代アステカ王国」増田義郎著より引用)

頂きに戦士が一人もいなくなると、兵士たちは神殿に乱入した。以前、モクテスマの反対を押しきって安置した十字架と聖母像はすでになかった。兵士らは神殿に火を放った。ウイツィロポチトリとトラロックの神像が紅蓮の炎につつまれた。

しょの8

神殿を襲ったエスパーニャ人兵士は、たけり狂うメシカ人の攻撃をしのぎにしのいで、どうにかこうにか宿舎にひきあげた。死者は四十六名にのぼっていた。共に戦ったトラスカラの戦士にも多くの犠牲がでた。

宿舎をとりかこむメシカ人の攻撃はあい変わらずだった。兵士たちは虚脱状態におちいって、しばしそれからぬけ出ることができなかった。これほどのきびしい戦闘を、これまで彼らは経験したことがなかった。タバスコ以来の歴戦で鍛えあげられてきたコルテス直参の兵士らにしてからがそうなのだから、戦闘体験のほとんどない元ナルバエス軍の者たちにとっては生き地獄にひとしかった。元ナルバエス軍のおもだった者たちは、こう言ってコルテスを罵倒した。

「これではぜんぜん話がちがうではないか。嘘つきめ。ペテン師め。早く財宝をよこせ。それを手にして、おれたちはさっさとテノチティトランを出る」

「テノチティトランを出るといったって、どうやって出るというのだ。このありさまでは出るにもでられないではないか。そもそも、おためごかしでおれたちをそそのかして、こんなところに送り込んだベラスケスがわるいのだ。どいつもこいつもでたらめなやつばかりだ。神も呪われてあれ、エスパーニャなんかにはつばを吐きかけてやる」

コルテスは、いつものコルテスにほぼ戻っていた。彼は「まあまあ」と言って彼らをなだめた。彼は言った。

「出る方法はまだあるぞ。停戦を申しいれるのだ。そのかわり我々はテノチティトランを去る。つまり、ここを出られるのだ」

「そんなにうまくいくものか」

「こちらには切り札がある。モクテスマだ。彼の口から停戦を呼びかけさせるのだ」

悪態を吐きかけた者たちの顔に、いくぶんあかりがさした。

翌日も、メシカ人は激しい攻撃をしかけてきた。軍勢はいちだんと数を増し、飛んでくる矢や石つぶてはさながら嵐のようだった。彼らのあげる口笛や雄たけびは吹きすさぶ風の音のごとくだった。壊されてぱっくり口を開けた壁の裂け目からは戦士らが侵入した。

もはや猶予はならなかった。コルテスは、モクテスマに停戦の呼びかけを依頼することを決意した。しかし、その依頼を自分でしようとはしなかった。四日前のモクテスマの投げやりな態度を見て、自分がもうモクテスマの信頼を完全に失っていることを悟っていたのだ。

彼は、モクテスマと仲のいいベラスケス・デ・レオン、それにクリストバル・デ・オリードとゴンサーロ・デ・サンドバルの三人を代理にたてて、モクテスマのもとにやった。ベラクルスの後衛隊の隊長だったサンドバルは、ナルバエス軍の討伐に加わって以来、コルテスのもとに帰参していた。ベラクルスには後任の者が置かれた。

三人はモクテスマに停戦の呼びかけを依頼した。モクテスマは吠えるように言った。

「いまさら何を言っている。わたしの人生はもう終わったのだ。メシカだってじきに滅ぶだろう。みんなあいつのせいだ。いままでさんざんかってなことを押しつけてきて、困ったときには何とかしてほしいとくる。もうけっこうだ。あんな舌先三寸男はどうとでもなるがいい」

三人はひと言もかえせず、すごすごとひき返した。なぜすごすごなのかは、彼らにはよくわかっていた。ベラスケス・デ・レオンがコルテスにモクテスマの言葉をぶっきらぼうにつたえた。

こんどはオルメド神父が、モクテスマのもとへつかわされた。神父は、ここぞとばかり熱弁をふるった。明敏な彼は、信仰の話にはいっさいふれず、モクテスマの善良さだけに賭けて博愛だの人類愛だのを説いた。モクテスマはしぶしぶおれた。彼はこう言った。

「わたしが出ていってもむだであろう。わたしには彼らの攻撃をくいとめることはできない。彼らはもう、新しい王を選んでしまった。しかし、わたしはやってみよう。これがわたしの我が民の前に姿を現す最後となろうから」

モクテスマのそばにいつもつきそっているイツクァウツィンが言った。

「神父、王はこれから第一装の正装に威儀をただされる。しばらく外で待たれよ」

半時間後、モクテスマはイツクァウツィンに腕をあずけて居室から出てきた。彼は正装していた。我々が初めてテノチティトランに入城したおりに、我々を歓迎しにわざわざ堤道まで出向いてきたときとまったく同じいでたちだった。りりしく豪奢に威風堂々と装われたその実体はだが、あのときとは比べようもない落剥(らくはく)の張りぼてにすぎなかった。その足どりはたよりなかった。

彼は兵士数人にとり囲まれて屋上へあがり、地上を見おろす胸壁のふちに立った。典雅にきらびやかなマントと羽毛、黄金、宝石の装身具が陽にきらめいた。

眼下のメシカ人はどよめいた。ある者が憎々しげに叫んだ。

「おまえは、白いやつらの女だ。あいつらと契りをかわし、おれたちとこのメシカを売ったのだ」

メシカの部将の何人かが攻撃を中断させ、静かにせよと制した。彼らのうちの四人が進みできてモクテスマに言った。

「偉大なる王よ。我々はあなたのご不運を、あなたのご家族のご不幸を、あなたと共に深く嘆き悲しみます。我々は新しい王をいただかねばなりませんでした。それでついに我々は新しい王を選んでしまいました。神々があなたをお護りくださり、そのご加護によってあなたが生きぬかれたなら、あなたを再び我らの王としてお迎えすることでありましょう」

モクテスマを護る兵士たちは、とっさの危険はないと思ってか、手にした盾を低くおろしていた。しかしメシカ人の怒りは本物だった。モクテスマが何ごとかを語りかけようとしたとき、彼らは待ってでもいたかのように、石つぶてと矢と槍を投げつけてきた。兵士らがあわててモクテスマの身を盾でふせごうとしたが、それが間にあわず、モクテスマは石にあたってしまった。一つは頭に命中した。彼は倒れた。兵士たちは彼をひきずって屋上から避難させた。

モクテスマは居室に運び込まれた。王宮づきの呪医がとんできたが、モクテスマは治療をこばんだ。横にもなろうとせず、椅子にもすわらず、床に敷いたござの上で足を投げだし、壁にもたれて苦しそうにあえいでいた。白い人間たちが触れようとしてもその手をはらいのけ、一指たりも触れさせようとはしなかった。

彼は食事もこばんだ。イツクァウツィンがいくら頼んでもむだだった。モクテスマはいっさいの治療も食事もうけつけなかった。自分を一人にしておいてほしいと言って、ただ独りでかたくなに死の訪れを待っていた。

夕闇せまるころ、わたしは勇をこしてモクテスマのもとを訪れた。彼は誰にも会いたくないと言った。わたしは、あなたに言わねばならぬことがあると言った。モクテスマは無言だった。わたしはつかつかと居室に入り、彼の前にひざまづいた。彼は正装のままあい変わらずござの上で足を投げだし、石壁にもたれていた。わたしは言った。

「モクテスマ殿。わたしはもう、白い異邦人であることをやめました。だからどうか、あなたの同胞と呼んでやってください。どうか、あなたの手を握らせてください」

閉じられていたモクテスマの目がすっと開いた。その目がわたしをじっと見つめた。うすい笑みがほんのり浮かんだ。彼は細い腕をさしだした。わたしはその手を握った。ひんやりと温(ぬく)かった。彼はわたしから視線をはずそうとはせず、息もたえだえに、いまにも消えいりそうな声で言った。

「わたしは死ぬ。ずっと前からすでに死んでいるのだ。メシカも死ぬだろう。我が祖先が営々ときずきあげてきたこの美しい都は灰となるのだ。わたしはよい王ではなかった。メシカを破滅からすくいだせるほどの、よい王ではなかった。

わたしは夢をみた。ある白い人間がメシカの民と共に、あの大きい動く家で海をいくという夢だ。いま貴君の顔を見て、その白い者とは貴君であることがわかった。

ああ、いま、わたしには、ほほ笑むケツァルコアトルが貴君の瞳に映じているのが見える。ケツァルコアトルが貴君の瞳でほほ笑んでいるのが見える。ケツァルコアトルは、か弱い貴君のうちにある。ケツァルコアトルは、ただ強いだけの神ではない。むしろ、弱い神なのだ。

貴君に頼みがある。すべてのことが起こり、すべてのことが終わったあと、メシカの民を、それがたとえ五十人でもいい、百人でもいい、ケツァルコアトルを真に慕うメシカの者たちを、はるか北方の辺境にあるという我が民(たみ)祖霊の地へと連れみちびいていってほしいのだ。ここを東へ去り、海に出て、あの大きな動く家で北をめざすがいい。

ここに、ティソク王が遺された財宝のありかをしめす絵図がある。ときがきたなら、イツクァウツィンと共にその財宝を掘りだすがいい。それを路銀とし、動く大きな家をあがなう費(つい)えともされよ。以上申しのべたことが、わたしからの遺言であることの証しに、この印璽(いんじ)も与えよう。か弱い貴君よ、おお、もう一度よくその瞳を見せてくれ。そのやせた手を握らせてくれ。わたしに残された最後のこのよきときをまっとうさせてくれ」

わたしはモクテスマの肩を抱いた。ぎょっとするほどか細い肩だった。裸の胸にはくっきりとあばらが浮き、その顔は全速力で老いさらばえていた。初めて彼を見たとき、その年齢は四十歳ぐらいだろうと思っていたが、彼の実際の年齢は五十三歳だった。そしていまは、七十歳にも見えた。

わたしはモクテスマの前を去った。わたしの手には、正装のモクテスマがつけていた黄金の額(ひたい)飾りと銀の首飾り、それに王権を明かす王の印璽が握られていた。モクテスマは、額飾りの前飾りの裏側に、財宝のありかをしめす絵図が彫り込んであると言った。

しょの9

モクテスマは、その日の夜半、息をひきとった。モクテスマ――君主として怒れる者――の治世は十七年におよび、歴代の王のなかではもっとも学道にひいで、また自ら軍をひきいることもして三たびの会戦に勝ち、新たな領土を獲得したという。

元気な頃のモクテスマ王

その死に顔は、やつれきってはいたものの不思議にやすらいでいた。コルテス一行が去年の四月にサン・ファン・デ・ウルアに到着して以来一年二ヶ月というもの、一日としてやすらぐことのかったであろうこの男の、それが死に顔だった。

警護の兵士からモクテスマが危ないことを知らされたとき、コルテスとその腹心、それにオルメド神父と通訳であるわたしとマリーナは、彼のもとに駆けつけた。神父が、自分たちの神のもとに召されるよう改宗をすすめたが、モクテスマはせせら笑って受けつけなかった。いよいよ臨終というそのとき、さすがのコルテスも泣いた。幕僚と兵士らも涙を流した。コルテスがひと前で泣いたのは、これが最初で最後ではなかったろうか。

コルテスは、モクテスマの死を隠蔽した。その死がメシカ側に知られてしまえば火に油をそそぐことになって、メシカ人の怒りの炎がさらに激しく燃えあがるのは必至だからだ。彼はなお用心のため、モクテスマの家族や、モクテスマにつき従っている側近や大勢の使用人たちに対しても、王は危険な状態ではあるがまだ生きていると告げた。

モクテスマの遺体は、エスパーニャ人が礼拝所として使用している部屋の壁のうちにひそかに隠された。正装の彼が生前身につけていた金飾りや宝石のたぐいはことごとくひきはがされた。無人のモクテスマの居室の前には見せかけの警護がおかれ、出入口には錠がかけられた。

わたしは、テンディレとイツクァウツィンの二人だけに、モクテスマの死んだことをひそかに報(しら)せた。彼の遺体が礼拝所の壁のうちに隠されたこともつたえた。

わたしはまよった。モクテスマがわたしに託していった遺言を彼らに告げるべきなのかどうか。モクテスマは言った。すべてのことが起こり、すべてのことが終わったあと、メシカの民を、それがたとえ五十人でもいい、百人でもいい、ケツァルコアトルを真に慕うメシカの者たちを、はるか北方の辺境にあるという我が民(たみ)祖霊の地へと連れみちびいていってほしい――と。ここを東へ去り、海に出て、あの大きな動く家で北をめざすがいいと。

はたしていまは、すべてのことが起こり、すべてのことが終わったあとなのであろうか。彼はなぜわたしを選んで遺言を残していったのであろう。このメシカ人でもない、憎むべきはずの白き異邦人を。彼はわたしに、か弱き貴君のうちにケツァルコアトルはあると言った。本当にそう言ったのだ。

彼はこうも言った。わたしは死ぬ、メシカも死ぬだろうと。そのあとにつづけて、すべてのことが起こり、すべてのことが終わったあと、と言ったのだから、すべてのことが終わったあとというのはメシカが死んだときであろう。メシカはまだ死んではいないし、メシカが本当に滅ぶのかどうかもわからないが、モクテスマの遺言については、メシカのゆく末がもう少し見定まるまで口を閉ざすことにした。

わたしは、テンディレとイツクァウツィンに、我々は明日の夜ここを出ていくだろうとも告げた。隊員の一人で、幽霊ともねんごろな占星術師だという評判のある男にコルテスが星占いをさせたところ、明日、六月三十日の夜に出発しないと、コルテスの軍は全滅するであろうという託宣が出ていたのだ。このコルテス軍の出立の件については、ぜったいに口外してくれるなとわたしは二人に念をおした。二人はうなずいた。

わたしは、今わの際(きわ)にモクテスマからさしだされた銀の首飾りをテンディレに渡して言った。

「これをキラストリに渡してくれないか。彼女はわたしの大切なひとなのだ」

テンディレはわたしの顔をじっと見て言った。

「妹がおぬしを好いておるのは知っている。おぬしが行ってしまえば妹は悲しむだろう。そしてこのわしもな」

わたしはテンディレの肩を抱いた。そのまるまると肥えた肩は震えていた。わたしの目も涙で濡れた。イツクァウツィンが言った。

「いよいよ行ってしまうのだな。貴君は我らの同胞だ。ご無事をお祈りする。わたしは貴君に必ずやまた会えるような気がする。貴君の運命は、わたしやこのテンディレの運命にもつながっているような気がする。もっと大きくいえばこのメシカの運命に」

わたしはイツクァウツィンの目を見た。彼の瞳にわたしはどう映じているのであろう。彼の言うとおり、わたしはこのメシカに再来しなければならない。モクテスマとの約束をはたすためにも。わたしはイツクァウツィンの手を握った。

「必ず、戻ってくるであろう、イツクァウツィンよ、テンディレよ」

ふいに、わたしの口からそんな言葉が出た。無意識に発せられた言葉だった。わたしはびっくり仰天し、あわてて言った。

「わたしが言ったのではない。わたしの口が知らずそれを発したのだ」

二人はぽかんとしていた。わたしはもっとそうだった。

翌日、六月三十日の朝、コルテスは占い師の告げたごとく、今夜テノチティトランを出ると隊員らに告げた。英雄コルテスをもってしても、こんなときには占いにすがりたくなるのであろう。たとえそれが、いんちきくさいいかさまではあっても。

彼は、いちばん短いタクバの堤道をぬけて脱出することを決めた。堤道の橋はすべてはずされてしまっているので、持ち運びのできる自前の橋をつくる必要があった。さっそく丈夫な丸太と板を使って大きな橋がつくられた。この橋を運んで堤道の切れ目にかけ、さらに、それを渡る隊員らの護衛にもあたる人員も割りあてられた。

問題は、これまでに手にいれた財宝の処置だった。各人の財宝の分け前はすでにさだめられてはいたが、実際に分配されたのはそのごく一部で、残りの財宝は錠とかんぬきをかけた倉庫に厳重に保管されていたのである。コルテスはそれらの財宝を倉庫から出させて大広間に積みあげた。もちろん、コルテスと幕僚たちの分はすでにとりのけられていた。抜け目のないコルテスのことだから、自分の分はすでにどこか安全なところへ運びさっているのかもしれない。

財宝の五分の一――国王のとり分――は、あらかじめとり分けられて別の山となっていた。その輸送責任者がその場で任命され、八頭の傷ついた馬と八十人のトラスカラ戦士によって運搬されることになった。

コルテスは財宝の山を指さして言った。

「この残った分はみな諸君のものである。誰でもいい、好きなだけ持っていくがいい」

隊員たちは財宝に殺到した。あっというまに財宝は影も形もなくなった。コルテス直参の歴戦の強者(つわもの)たちの多くは、賢明にも戦闘にさしつかえない程度の量しかとらなかったが、元ナルバエス軍の兵士たちはポケットはおろか、兜にまで黄金をつめこんた。また馬を持っている者はよりたくさんの財宝をとった。

深夜を待って我々は動いた。外は雨でメシカ人は包囲をといていた。夜間と雨の日には彼らは戦わないのだ。我々は寝静まった町に出ていった。音を殺して進んだ。

先頭を行くのは、ゴンサーロ・デ・サンドバル、フランシスコ・デ・ルーホ、ディエゴ・デ・オルダスらにひきいられたよりぬきの精鋭たちだった。コルテスとクリストバル・デ・オリード、アロンソ・デ・アビラらのひきいる中央部隊には、国王の財宝の運搬隊、大砲の運搬隊、荷かつぎや下働きのトラスカラ人、同行の女たち、それにカカマツィンらの捕虜およびモクテスマの息子と娘が従っていた。女たちと捕虜とモクテスマの子どもらには、トラスカラの戦士と元ナルバエス軍から選ばれた兵士らが護衛にあたっていた。もっとも危険なしんがりを行くのは、ペドロ・デ・アルバラード、ベラスケス・デ・レオンらにひきいられた騎兵と歩兵、それに元ナルバエス軍の残り全員だった。わたしとチャンとカナ・ポーは、コルテスらのひきいる中央部隊に従っていた。

雨が降り、霧もたちこめるなか、タクバの堤道までは何ごともなく進むことができた。運搬隊が堤道の最初の切れ目に橋をかけた。隊員たちはそれを渡りはじめた。

と、そのとたん、夜のしじまに女のかなきり声があがった。

「メシーカの人らよ、メシカの名だたる戦士たちよ、何をしているの。早く駆けつけなさい。カヌーを出しなさい。敵が逃げようとしているじゃないの」

同様の声があちこちであがり、口笛とほら貝のねもいっせいに鳴りひびいた。ついに見つかってしまったのだ。

しょの10

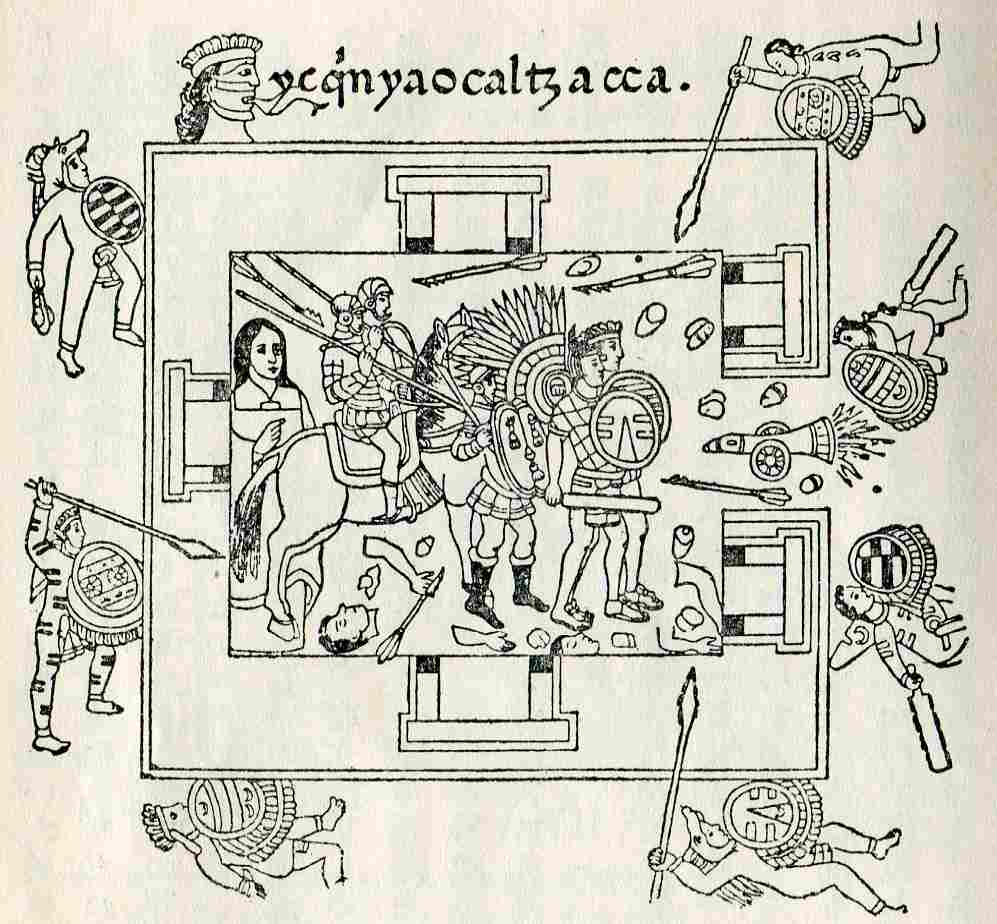

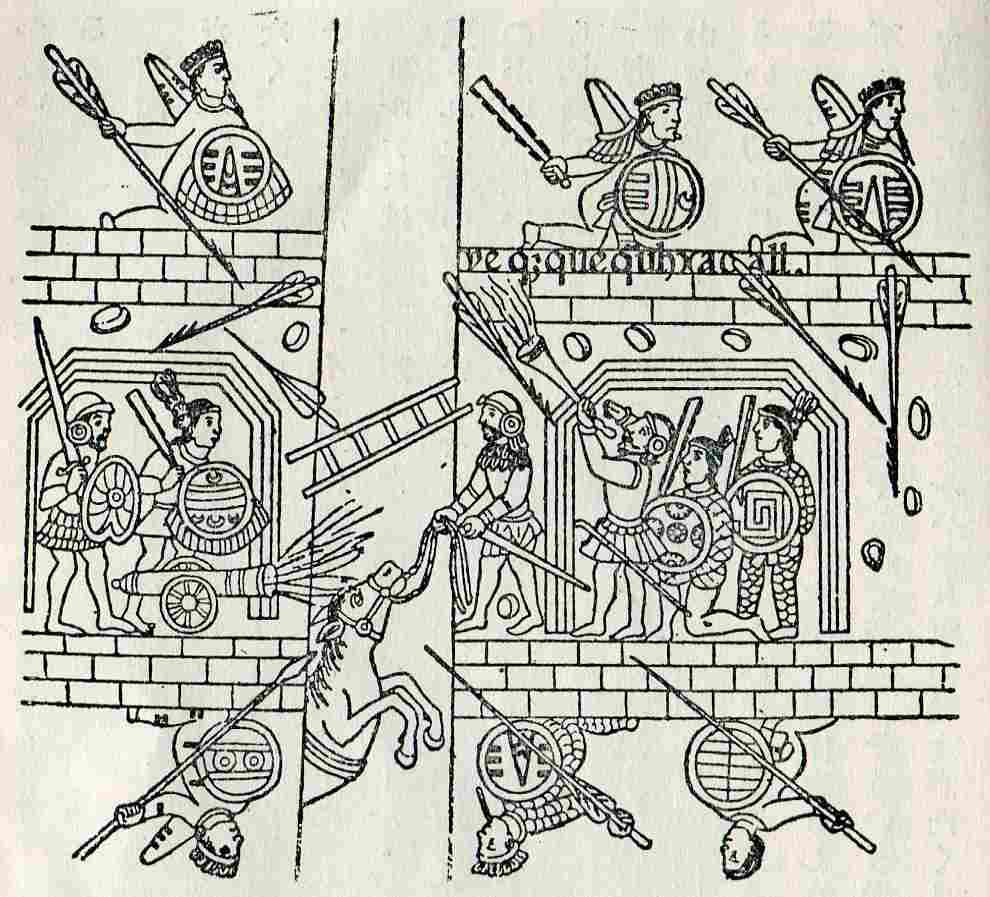

それからは阿鼻叫喚の地獄図絵が展開された。どちらが地獄かといえば、それはコルテス軍のほうだった。運搬隊がかけた橋を渡っているさなか、駆けつけたメシカの大軍が怒涛のごとくに襲いかかった。湖面はカヌーであふれかえった。本物の雨のなかを矢と石つぶてと槍の雨が降りそそぎ、口笛、雄たけび、ほら貝のねが耳をろうせんばかりに響きわたった。

橋は、サンドバルらの前衛部隊とコルテスらがひきいる中央部隊が渡り終えたあたりでメシカ軍にはずされ、湖に落とされてしまった。しんがり部隊のほとんどはとり残され、コルテス軍は分断された。

とり残されたほうは、水中に身を投じて前方の堤道まで進まねばならなかったが、それをこころみた者の大半はおぼれ死んだ。彼らの多くは元ナルバエス軍の者たちで、身につけた黄金の重みで深みにひき込まれてしまったのだ。宿舎の宮殿に逃げ帰った者もいくらかいたが、いずれ捕らえられるのは目に見えていた。前進も後退もできず逃げおくれた者は、メシカの戦士に捕らえられたり、なぶり殺しにされた。ほんの数名と数頭だけが水中を越えて、すでに橋を渡りきった仲間のところへ逃げのびた。

橋を渡りきったほうも、たいへんなありさまとなっていた。湖上から降りそそぐ矢ぶすまと槍ぶすまでたくさんの人馬が死んだ。大砲を撃ち、十字砲火をあびせ、弩(いしゆみ)を射かけはしても、夜のことなので標的がさだまらず、おまけに逃げ足での攻撃なのでほとんど効果はなかった。かたちだけの攻撃だった。みな逃げることにのみ気をうばわれていた。

堤道を退却するコルテス軍と、それを追撃するアステカ軍

(中公新書「古代アステカ王国」増田義郎著より引用)

堤道は全部で八カ所が切断されており、もちろん渡るべき橋はなかった。前進するには水を越さねばならなかった。人も馬も水中に身を投じた。重い荷物を負った者の多くはおぼれ死んだ。おぼれないまでも、カヌーに乗った戦士らに捕らえられたり、殺されたりする者が続出した。国王に納めるべき財宝をくくりつけた馬もほとんどおぼれ死んだ。カヌーから堤道によじのぼって斬りつけてくる戦士も大勢いた。虐殺されているのはいまや、エスパーニャ人のほうだった。たまりにたまったメシカ人の怒りが炸裂していた。

コルテスに遅れまいと、マリーナもチャンもカナ・ポーもわたしも必死で逃げた。トラスカラの老シコテンカトルからアルバラードに贈られた美人のルイサも必死で逃げた。女たちの逃走をたすけたのはトラスカラの戦士たちだった。彼らは、堤道の切れ目では人間の橋をつくったりもした。

水を越えていくたびに、共に逃げる人と馬の数は減っていった。堤道の切れ目は逃げそこなった人馬の死骸そして断末魔にあえぐ人馬と、大砲、大小の荷物でみるみる埋まっていった。生ける者はその人馬や大砲、荷のたぐいを踏みこえて逃げた。

気がつくと、わたしたちは、八つの切れ目のすべてを越えて対岸のタクバにたどり着いていた。サンドバル、オリードらの将校、十数名の騎兵と、銃兵、弓兵、砲兵をふくむ歩兵たち、それにトラスカラ戦士が先着していた。コルテスを先頭になおも我々が逃げつづけようとすると、うしろからサンドバルとオリードの大声がした。

「隊長、待ってください。堤道にはまだ仲間が残っています。それを見すてて逃げるのかと、兵士たちが言っています。彼らをここで待ちましょう」

コルテスはひき返した。このときばかりは、サンドバルやオリードのほうがずっと偉く見えた。コルテスはかたなしだった。彼はばつのわるさを次の言葉で吹きはらった。

「船大工のマルティン・ロペスは無事でいるか」

傷は負ってはいるが元気だと聞くと、「それでいい、大事にしてやれ」と言った。

我々が堤道の近くで待っていると、槍を握った満身創痍の男がやってきた。よく見るとその男はペドロ・デ・アルバラードだった。彼とベラスケス・デ・レオンらがひきいるしんがり部隊は、ほとんどが全滅してしまったはずだが、この男だけは何とか落ちのびてきた。しんがりゆえの有利さを生かして、堤道の切れ目を埋めた先行部隊の屍とその持ち荷を踏みこえて生きのびてきたのだ。端正なマスクからは想像もできないすごい生命力だ。

モクテスマと親しかったベラスケス・デ・レオンと、去年の七月にベラスケスの使いでベラクルスまでやってきて、そのままコルテス軍に加わった伊達男きどりのサウセードは共に死んだという。

タクバまで首尾よく逃げのびることのできた兵士は結局、五百名たらずで、そのほとんどが傷を負っていた。多くの者は靴をなくして、足は血だらけだった。生きのびた馬はわずか二十四頭で、トラスカラ戦士団も甚大な被害をこうむっていた。同行させてきたモクテスマの息子と二人の娘は共に死んだ。捕虜として連行してきたカカマツィンとタクバの首長とコヨアカンの首長も亡くなった。今夜の脱出をすすめた星占い師も死んだ。トラスカラのまかない女たちもすべて落命した。国王のとり分の財宝を運んだトラスカラ人の命も財宝と共にほとんど失われた。

わたしとチャンとカナ・ポー、そしてマリーナとルイサはたすかった。深紅のドレスを貸してくれたあのエスパーニャ人唯一の女性、マリア・デ・エストラーダも逃げのびた。彼女は、わたしたちのようにトラスカラ戦士らの力を借りて逃げのびたのではなく、ただの一兵卒として、他の兵士らと共に幾多の修羅場をくぐりぬけて落ちのびてきたのである。驚嘆すべき婦人である。

闇夜のなか、我々はトラスカラ戦士の案内で、一レグア(五・五キロメートル)ほど先にある丘の上の町をめざした。そこには、砦がわりになる神殿ピラミッドがあるということだった。メシカ軍は激しく追撃してきた。エスパーニャ人兵士もトラスカラ戦士も、疲れきった体に傷まで負っていたが、その追撃をどうにかふりきって、何とか神殿ピラミッドにたどり着くことができた。

隊員たちは火を焚き、傷の手当をした。冷えきった傷口は大きく腫れあがっていた。隊員たちはなれた手つきで傷口に布きれをまいた。コルテス自身も、頭に二カ所と指に傷を負っていた。

銃砲類は数挺の小銃以外、火薬もろともすべて失われていた。弩(いしゆみ)はいくらか残っていたが、大半は壊れていた。修理がきくものはなおして使えるようにした。

夜明けと共にメシカ軍の攻撃がはじまった。我々を包囲して、雄たけびをあげながら矢を射かけ、槍や石つぶてを投げつけた。攻撃は一日じゅうつづいた。空腹をかかえながらも、味方の兵士と戦士はよくそれをしのいだ。メシカの主力部隊がまだ出てこないのがせめてものすくいだった。おそらく彼らは、生け捕りにした何百人ものエスパーニャ人兵士とトラスカラ戦士らをウイツィロポチトリに捧げるのにかまけているのであろう。このところ、とどこおりがちであった生贄をふんだんに奉納しているのであろう。彼らは、祝祭のさなかにあっては決して戦闘は行わない。彼らにとっては、勝利をもたらしてくれた自分らの神々への報謝を捧げることのほうが追撃に優先するのだ。

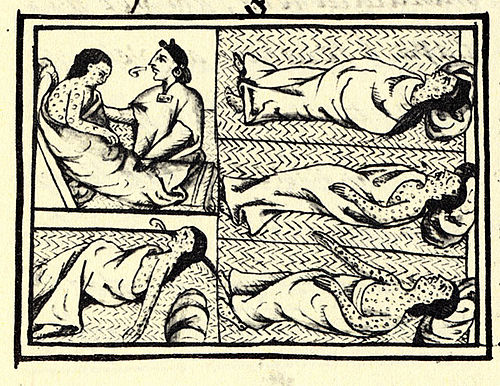

捕虜の心臓をえぐりだして神に捧げるメシカの神官

コルテスはトラスカラに撤退することを決意した。深夜、トラスカラ戦士を案内にたて、我々は出発した。負傷者は隊列の内にいれ、歩くこともままならぬ重傷者は怪我を負った馬の背へ乗せるか、トラスカラ人のかつぐハンモックに乗せた。脚を負傷した者は杖にすがった。

兵士たちの闘争心はまだ失われてはいなかった。まだ騎馬と呼ぶにふさわしい馬にまたがった騎兵は、隊の側面と先頭を警護した。歩兵たちは追撃してくるメシカ軍と応戦した。軽い怪我を負った者は、まともに追っ手に顔を向けて大声で叫んだ。

「来るならこい。むざむざおまえたちに食われてたまるか。食われる前におまえたちを皆殺しにしてやる」

軍団がトラスカラへ行くためには、このまま北上して湖の北岸を東へ迂回し、さらに南東にくだっていかなければならない。距離は三十レグア(約百六十キロメートル)ちかくある。南へくだっても行くことはできるが、途中には大きな町がいくつもあるから、たちまちたたきつぶされてしまうだろう。まずは進路を北へとり、ただひたすら歩むしかなかった。

ゆく先々の町や村はほとんど放棄されており、そこには食べ物があった。食べるものがないときは、野生のサクランボでのどをうるおしたり、実のないトウモロコシをかじったりした。あるところでは追撃軍との激戦が行われ、兵士二人と馬一頭が死に、多くの者が負傷した。その晩のご馳走は死んだ馬だった。

メシカ軍の執拗な追撃をふりきりつつ、湖の北岸を東南に進んでいた我々は、その行く手の方(かた)にすかっと開けた平原を見いだした。タクバを出てから六日がたっていた。花の姿もちらほらするその広い平原に足を踏みいれたときには、我々は少なからずほっとした。狭いところにおける戦闘は、この隊は苦手としていたからだ。しかし、その安堵の思いもつかのまだった。斥候の騎兵が息せききって戻ってきて、雲霞(うんか)のごとき大軍が前方に待ちうけていると報告したのだ。

コルテスにつき従う歴戦の強者(つわもの)どもは並みではなかった。報告を聞いたそのときは、恐怖にかられて身ぶるいまでしていたが、すぐに肚をきめて、よし、こうとなったら最後の一兵になるまで闘いつくしてやると、逆に意気を燃やしたのである。彼らは開きなおりの天才だった。それに、これまでの閉ざされた戦場とは異なり、こうした広い平地での合戦には、それなりの自信があった。タバスコやトラスカラでの貴重な会戦体験のつみかさねがあったのだ。

元ナルバエス軍の生き残りたちは多少もたついたものの、兵士たちはさっさと陣形をととのえた。作戦も決められた――兵士は決して孤立してはならないこと。騎兵は五人ひと組みになって突進し、馬を止めずに敵の顔面をねらい、長居はせず素早く戻ってくること。歩兵は方陣をくずさず、来る者は突きまくり、しりぞくそぶりをする者は決して深追いしないこと。その余のいっさいは、主におまかせするがいい、とコルテスはしめくくった。兵士たちは「サンチャーゴ!」とときの声をあげた。騎馬にまたがった女丈夫のマリア・デ・エストラーダが、槍を小脇にまっさきにとびだしていった。

戦闘の状況をここでいちいち述べることはさけよう。それは、これまでにもずいぶんしてきたことだ。それがおおむねくり返されたと思えばいいだろう。ただ、これまでの会戦のうちでは、もっとも絶望的な状況におかれていたことは事実だ。なにしろ兵士たちは、疲れきって腹をすかし、傷だらけでうす汚れていた。一方、相手の戦士たちは、金色のきれいな羽根飾りをうちかぶり、きらびやかで、元気いっぱいだった。軍神に捧げるべく、一人でも多くの捕虜を捕らえんと意気軒昂だった。

こんなにひどい状況にあっても、コルテスはやはり勝利をつむぎだす天才だった。騎馬にまたがった彼は、敵の首将をねらえと号令し、クリストバル・デ・オリード、ゴンサーロ・デ・サンドバル、アロンソ・デ・アビラらの騎兵をひき連れて自ら敵陣に突進した。旗を手に持って、金と銀のひときわ見事な羽根飾りを頭上になびかせ、絵模様の入ったマントをまとい、顔面に赤と黒の筋をひいた大将らしき男を彼はめざした。

コルテスはその男に突進して、男が手にした旗を槍でたたき落とした。騎兵らは、その男を護衛する戦士たちをさんざんにけ散らした。ひるんだ男は逃げた。それをまだら馬にうちまたがったファン・デ・サラマンカという騎兵が追って、槍で突いてとどめをさした。彼は、自分が突き殺した男の見事な羽根飾りをひろいあげてコルテスにさしだし、こう言った。

「この男を最初に襲って旗をたたき落としたのは隊長ですから、この羽根飾りは隊長のものです」

コルテスは言った。

「いや、貴君がとどめをさしたのだ。貴君が持っていかれるがよい」

まあ、ごくごくまれにはこうした爽やかなシーンも見られるのだ。

メシカの大軍は、首将を失って戦意を喪失したものか、少しずつ退却しはじめた。騎兵があとを追い、彼らの逃げ足をいっそう早めた。歩兵とトラスカラ戦士も大声をはりあげて追撃した。メシカ軍はなだれをうって潰走し、やがて平原から消え失せた。

コルテス軍は久方ぶりの勝利に酔いしれた。コルテスは、仲間をおいて逃げようとしたタクバでの醜態をここ、オトゥンバの平原できれいにそそいだ。くしくもここからすぐのところにはテオティワカン――モクテスマから話に聞いた、第五の太陽がその竈(かまど)から生まれでたという神々の都――がその残骸をさらしており、いまは廃墟と化しつつも、その稀有なる壮大さはいにしえそのまま、他を圧してずしりと孤高にそびえたつ大神殿ピラミッドが眺望できた。

しょの11

我々がトラスカラ領内に入ったのは、オトゥンバの会戦の翌日、七月八日のことだった。運よくこの地を踏めたエスパーニャ人の隊員は四百余名のみで、テノチティトラン撤退以前には千三百人もいた人員がわずか三分の一に激減していた。失われた顔の大多数は元ナルバエス軍の兵士らだった。彼らの多くは持ちだした黄金の重みで、もっと重い生命を失っていた。トラスカラ戦士団も甚大な被害をこうむっていた。生き残った馬は二十頭にすぎず、銃と弩(いしゆみ)も十挺あるやなしやだった。火薬はすべて失われていた。

コルテスは隊員らを集めてこう言った。

「ここまで生きのびられてきた諸君に敬意を表する。よく無事でこれたものだ。神のご加護のたまものであろう。したが、失った同胞のことを考えると断腸の思いがする。彼らに哀悼の意を表そうではないか」

隊員たちは胸に手をおいて黙祷を捧げた。コルテスは背筋を毅然と伸ばして言った。

「我々はまだ目的をはたしてはいない。このままおめおめと、ひきさがるわけにはいかない。必ず捲土重来して再びテノチティトランをめざす」

兵士らは「サンチャーゴ!」とときの声をあげた。まったく、この連中は底しれず元気である。

トラスカラへは来てみたものの、トラスカラの首脳陣が我々を受けいれてくれるかどうかはまだ未知数だった。そんな不安をかかえながら我々はある町に入った。まずしい食事はでたが、代価もしっかりとられた。歓迎しているようにはとても思えなかった。いやな予感が走った。

翌日、その予感はまったく杞憂にすぎないことがわかった。あの老シコテンカトルが、大勢の供まわりをひき連れて、我々を出迎えにこの町へやってきたのだ。老シコテンカトルと彼に同行してきた長老、貴族らは、コルテスとその幕僚たちの肩を抱いた。彼らには元来、相手の肩を抱くという習慣はないが、白い人間がこうすると喜ぶのを彼らは心得ていた。

老シコテンカトルは、目をしばたたかせながらコルテスに言った。

「何ともはや、めでたいことじゃ。よく、あのテノチティトランの堤道を落ちのびてこられたものじゃ。オトゥンバの会戦にも勝利されたよし。我がトラスカラの者たちもさぞ猛々しく戦って散ったことじゃろうて。さあ、ここはもう貴殿らの家じゃ。都には貴殿らの住まいも用意してある。戦いの汗をさっぱり落として、すかせた腹をたらふく満たし、香をたきこめたしとねにぐっすりとやすまれるがよい」

コルテス一行も出迎えの者たちの肩を抱いた。なかには泣きだす者もいた。心なしかコルテスの頬も濡れていた。トラスカラの四人の長老の一人で、自分の娘をベラスケス・デ・レオンに贈ったマシシュカツィンという者は、レオンが死んだことを知って深く嘆いた。

七月十二日、我々はトラスカラの首都に入った。コルテスはマシシュカツィンの館に宿をとり、老シコテンカトルは自分の娘とその婿であるアルバラードを屋敷に迎えいれた。他の隊員たちにもしかるべき宿舎が与えられ、戦いに疲れた彼らは心身共に心ゆくまでおおいにくつろいだ。それは傷の回復も早めた。それでも治療のかいなく四人の兵士が死んだ。

ここトラスカラには、かつてコルテス軍とさんざん干戈(かんか)をまじえた老シコテンカトルの息子、あの小シコテンカトルがいた。この小シコテンカトルがコルテスにとっても、またトラスカラの長老たちにとっても面倒の種だった。この男はよくいえば、退くことをいさぎよしとしない猛武の者であるが、わるくいえば、わがままでがんこで身勝手で世間知らずだった。人望もなかった。彼は依然、コルテスに負けたことへの遺恨をもっていた。

老シコテンカトルは、コルテスにとても重大なことをうちあけた。メシカの新王クイトラワクから六人の密使がやってきて、これまでのことはすべて水にながして共に力を合わせ、あの白い侵入者どもを殺してしまおうともちかけてきたというのだ。老シコテンカトルをはじめトラスカラの長老たちはこれを拒絶したが、小シコテンカトル一人はこの話にとびついて、さっそく同調者を集め、別にこそこそするでもなくいろいろと画策をしているという。老シコテンカトルはコルテスに言った。

「息子に勝手なまねはさせないゆえ安心されよ」

その言葉は忠実にはたされた。老シコテンカトルは息子を激しくしかりつけ、それでも我意をまげない息子を謹慎処分にしてしまった。同調者らは捕縛された。

メシカの新王クイトラワクは、その後も各地の要衛の町々に使いを送り、エスパーニャ人を殺すか追放に成功した町は、一年間納税を免除するなどの甘い餌をちらつかせたが、それに応ずるところはほとんどなかった。

戦闘で負った傷もほぼ癒えたコルテスは、ある日、隊員たちを集めてこう言った。

「貴君らが手にしている財宝のたぐいをどうか供出してはくれまいか。態勢をしっかりたてなおして、テノチティトランに仇討ちをするためにはどうしても必要な資金なのだ」

隊員たちはざわめいた。こういう声があがった。

「隊長、あなたがいちばんの金持ちだ。あなたがまず、それをなされるがよろしかろう」

コルテスは言った。

「うむ、わたしから出そう。だが、わたしは諸君が思っているほどの金持ちではない。あの堤道の一戦であらかた失ってしまった」

「我らとてそれは同じだ。それに、あなたや幕僚らは、我々の目をぬすんでアシャヤカトル王の財宝をかすめとったのを我々は知っている。我々兵卒のとり分は、百ペソにも満たない微々たるものだった。首尾よくそれをここまで持ち帰れた者もいれば、一部だけしか持ち帰れなかった者、すべてを失った者など、それはいろいろだろうが、持っている者は出せばよかろう」

こうしてまずコルテスが、自分の馬にくくりつけてある行李からいくばくかの黄金をとりだして地面に積みあげた。隊員たちのほうは、ふしょうぶしょうに出す者もいれば、ださない者もいた。

コルテスは、これまでにもさまざまなな苦境をのりこえるのに威のあった得意の弁舌をふるった。そのおかげで、また少々の金銀が集まった。コルテスは「ご協力、感謝する」と言って、それらの財宝をかき集め、自分の行李にしまった。隊員たちはしらけた視線でそれを追った。こと金銭がからむとコルテスはとたんにうさんくさい人物になりさがるのだ。

数日後、トラスカラに身を落ちつけてそろそろ二十日ほどがたとうとしているころ、隊員らの体調も英気もほどほどに養われた時分、コルテスはいよいよ動きだした。

彼がまず手をつけたのは、海岸との連絡路の確保だった。海岸にはいまや三カ所の重要な拠点があった。まず、後衛隊のいるベラクルス。それから、何かにつけてエスパーニャ人に協力をおしまない太っちょ領主のいるセンポアラ。そして、航海能力の喪失したナルバエス軍の船団が停泊しているサン・ファン・デ・ウルア港である。

去年の四月にサン・ファン・デ・ウルアに到着し、それからさまざまな紆余曲折を経てメシカへと向かった我々は、実は、かなりの遠まわりをしていたことが判明していた。もっと南を通ればずっと近道だったのである。これは、こちらから海岸に出る場合にもあてはまる。

しかし、このコースの途中にはメシカの駐屯兵がたむろする町がいくつかあって、ベラクルスへの往来途上のエスパーニャ人がこれまでに幾度か襲撃されていた。そのなかでも最大の被害は、噂では四万ペソにものぼるという黄金だった。これは、コルテスがナルバエス軍の討伐のために海岸へおもむく途中、トラスカラの長老に預けていったものだという。ナルバエス軍をうち破ったあと、ベラクルスの後衛隊員らが自分らの分け前を要求したので、コルテスはトラスカラに預けてあるその黄金を彼らに与えることにした。さっそくその受けとりに五騎四十名の小部隊がトラスカラに派遣され、めあての黄金を長老から無事受けとって帰途についたのだが、途中、カルプラルパンという町でメシカ戦士の待ちぶせにあい、全員殺されて黄金も奪われたという。

コルテスは、この新しい海岸との連絡路をおさえる拠点として、トラスカラの南東約十二レグア(約六十四キロメートル)ほどのところにあるテペアカという町を選んだ。この町でもエスパーニャ人が何人か殺されたことがあった。

彼はテペアカへの出動を隊員に命じた。ところが、元ナルバエス軍のおもだった者がこう言ってだだをこねた。

「おれたちはもう帰らせてくれ。戦(いくさ)にも出たくない。クーバでなに不自由なく暮らしていたおれたちは、もうこれ以上何もいらない。恐ろしい戦闘で命をけずるなんてもうまっぴらだ」

コルテスは、いつもながらの熱弁で説得につとめたが、テノチティトランとオトゥンバでの激戦にすっかりこりた彼らは聞く耳をもたなかった。それどころか翌日、書記を公証人にたてて、帰りたいと願う者はすべて、すみやかに海岸にひき返させるべきであるとの合意書をつきつけてきた。

コルテスは、はたと困ったという顔をした。とはいうものの、これと似たような場面はこれまでにも何度か経験してきたことである。彼はすがるような視線を他の隊員らに投げかけた。期待どおりの声の反応が、コルテス直参の兵士からあがった。

「臆病風を吹かせてどうする。おれたちは、こんな修羅場はいくらでもくぐりぬけてきたのだ。おれたちが負けたのは、あのテノチティトランの一戦だけなのだ。そのほかの戦いにはすべて勝利している。ここで態勢をたてなおして、隊長のお考えにまかせておけばこんどは必ず勝てる。なあ、そうだな」

コルテス派の他の兵士たちがいっせいに「そうだ、そうだ」と応じた。以前はベラスケス派、いまはナルバエス派と、ごねる相手がいれかわるだけで、その結果はいつも同じ、つまりコルテス派が結局は勝つのである。このときもそうなって、元ナルバエス軍の者はおとなしくなった。ただし彼らは、船のつごうがつきしだいクーバに帰れることをコルテスに認めさせた。

しょの12

トラスカラを発ったコルテス軍は、二日後、テペアカに到着した。さっそく戦闘が行われた。銃は十挺たらずで火薬も失われていたから、火器の威力は十分にふるうことはできなかったが、騎馬の活躍と、援兵に借りた三千人のトラスカラ戦士の助太刀もあって、テペアカはあっけなく落ちた。メシカの駐屯兵は敗走した。

テペアカの首長はコルテスに恭順を誓った。コルテス軍はその後もずっとテペアカにいすわりつづけ、周辺のメシカに服属する町々を次々に襲っては陥落させた。テペアカもふくめ、これらの町々では一万五千人以上もの敵戦士を殺戮した。捕虜は容赦なく奴隷にし、ゲーラ(戦争)をあらわすGの文字の焼印を彼らの顔に押しつけた。メシカの苛烈な横暴圧政からの解放を願うためなのか、コルテス軍への恐怖からなのか、自ら降伏を申しでてくる町も少なくなかった。

捕虜が奴隷にされるにあたっては、その所有権はエスパーニャ人兵士、トラスカラ戦士をとわずその捕虜を捕らえた者に与えられた。コルテスが捕虜を奴隷とすることを認めたのは、一つは兵士らへの報酬のためと、もう一つはトラスカラ人への恩返しのためだった。かつてないような大量殺戮といい、奴隷の所有を許したことといい、こうしたことに対しては決して寛容ではなかったコルテスは、いまやそんなようなつつしみはメシカへの仇討ちを誓うあまり自ら放棄して、斟酌(しんしゃく)をあまりかえりみない峻厳な司令官の顔になっていた。

メシカの辺境は、みるみるうちにコルテスの意のままとなっていった。ベラクルス方面との連絡もサンドバルを派遣して確保した。コルテスは、テペアカを拠点とした領土宣言を行うことを決意し、その名もセグラ・デ・ラ・フロンテラ(辺境の砦)という新たな町を建設する声明を発した。九月四日のことだった。

これによって、それまではメシカに納められていた貢納品を、自分たちがかわって徴収するという名目ができあがり、また、トラスカラからの自立もはたせることになる。トラスカラの好意にすがったままではいつかは齟齬(そご)をきたすこともあろうし、こちらの弱みを握られることにもなる。

コルテスはまた、部下を派遣して金鉱脈の偵察にも精をだし、金をため込んだ。金銭にはみっともないコルテスだが、このときばかりは私腹を肥やすことは念頭になかったといってよいだろう。あくまでもメシカ攻略のための軍資金だった。

コルテス軍がこうしてメシカの辺境を略取しているころ、テノチティトランではとんでもない事態が生じていた。ナルバエス軍に徴発された黒人の荷かつぎ人夫がセンポアラで感染した疫病が、メシカ帝国の中央部にまで押し寄せ、テノチティトランを襲ったのである。疫病の名は天然痘という。この病はエスパーニャ人がインディアスに持ち込んだもので、これがために免疫のないインディアスの住民はばたばたと倒れた。黒人も同様だった。

テノチティトランでは何千もの人々がこの病にかかった。できものが頭、顔、胸、腹などところかまわず吹きだし、体じゅうをおおった。もはや歩くこともできず、それどころか横になっても、できもののために身動きすらかなわなかった。病にかかった何千もの者は何千も死んだ。病人のなかには餓死する者もいた。世話をする者がいなかったからである。幸いに治癒にこぎつけた者も、顔にあばたができたり、鼻が欠けたり、視力を失ったりした。この病は七十日間にわたって猛威をふるった。畑の世話をする者は急減し、収穫も激減した。これがため収穫の祭りもとりやめとなった。

天然痘の被害を伝えるアステカの絵(1585年)。パイプによる治療を試みている 。

(wikipediaより引用)

クイトラワクもこの病にかかった。国じゅうの物知り、魔術師、祈祷師が動員され、あらゆるまじないと薬石がためされたが、そのかいもなく彼は死んだ。あとはいとこのクアウテモクがついだ。この新王はまだ二十代なかばの若者だが、貴族と戦士の特性を共にそなえ、モクテスマの美しい姪を妻としていた。

テノチティトランの惨状をよそに、コルテス軍のほうはメシカ攻略の態勢づくりに余念がなかった。また、海岸には船もあいついでやってきた。ナルバエス軍がコルテス軍をうち破ったことを信じて疑わないベラスケスが、拘束もしくは殺されるかしているはずのコルテスの身柄をひきとりによこした船も来たし、その首尾のほどを探るための偵察船も八日後にやってきた。コルテスは、これらの船をサン・ファン・デ・ウルアを固めていた元ナルバエス軍の船長に命じて拿捕させ、乗員の二十一名の兵士および船員らはすべて味方へとひきいれ、食糧、武器、馬などの積み荷類もありがたく頂戴した。二隻の船はまさにカモとネギだった。ベラスケスはいまや、コルテスの宿敵であるどころか、コルテスのよきパトロンとなりはてていた。

そのほかにも船はやってきた。パヌコ川流域に入植している者たちへの救援船二隻や、ひともうけのために武器弾薬を満載してやってきた商人らの船だった。前者の船は、入植者はすでに原住民の襲撃にあって壊滅的な打撃を受けていたために用なしとなって、乗員の百名ちかい兵士、馬十七頭、それに弩(いしゆみ)、火薬などがコルテス軍のものとなった。後者の船の積み荷はすべてコルテスが買いとった。欲にかられた商人たちとその船、および乗員らも喜んでコルテス軍に加わった。

コルテスは船を出すこともした。最初の船は、元ナルバエス軍の者との約束をはたすためのものだった。辺境の備えもひとだんらくしたいま、コルテスはクーバに帰りたいという彼らの願いを聞きいれて船を一隻与えたのである。彼らは喜びいさんで海岸に去った。これでようやく、彼らの口からベラスケスは真相を知ることができるであろう。

二度目の船は、エスパーニャに向けて出された。国王に対してこれまでの経過報告をするための船で、使者にはディエゴ・デ・オルダスほか一名が選ばれた。去年の七月、この地への入植およびメシカ征服事業に対する勅許を願いでるために、ブェルトカレーロらを国王のもとへ使いに出してはいたが、その返事はいまだなかった。そのブェルトカレーロは、ベラスケスびいきのブルゴスの司教につまらぬ罪を着せられて投獄されてしまい、いまでは獄死しているという。ブェルトカレーロと共に派遣されたモンテホはまだエスパーニャにいて、ブルゴスの司教に対抗していろいろと工作をしている。同様の目的の使い船は、エスパニョーラ島(現ドミニカ)のサント・ドミンゴのアウディエンシア(植民地統治委員会)にも送られた。同船には、大砲や弾丸、火薬などを調達する任務も与えられた。コルテスはまた、自分が乗るための馬二頭を購入すべく、ハマイカ(ジャマイカ)島へも船を出した。そのうちの一頭は、黒味がかった栗毛のずいぶん見事な馬だったが、それがただの見かけだおしの小心な臆病者だったことはずっとあとになって判明する。

この当時、積み荷ごとまるまる商人から武器を買いあげたり、エスパーニャに使節の船を出したり、大砲や自分の乗る馬を購入したりする費用を、コルテスはどうやって捻出したのだろうという疑問が、隊員たちのあいだからわきあがった。コルテスと自分たちがかつて供出した金銀だけではとうていたりるはずがない、というのがみなの一致した意見だった。ある者はこう言った。

「トラスカラからベラクルスへ運ぶ途中でメシカ人に強奪されたという四万ペソは、実は隊長が着服しておるのかもしれん。強奪の話はでっちあげなのだ。その四万ペソで隊長はまかなったのであろう。それにしても、隊長はなぜその黄金をトラスカラに預けねばならなかったのだ。わかったぞ、それは我々の目をぬすんでくすねておいたアシャヤカトル王の財宝だったのだ。それを首都から遠くはなれて安全なラスカラに隠しておいたのだ」

これはじゅうぶん考えられることだった。だが、隊員たちはそれを表だって言うことはしなかった。彼らは、コルテスがいつかは自分たちを金持ちにしてくれるだろうと信じていた。

しょの13

メシカ攻略の態勢づくりの総仕上げは、船をつくることだった。テノチティトランでの一戦で、コルテスは船の重要性をつくづく感じていた。三本の堤道の橋がすべてはずされてしまえば、テノチティトランは難攻不落の湖上の要塞と化す。それに、あのカヌーだ。湖上からの矢や石や槍の攻撃で、自分たちはどれだけ被害をこうむったことか。すべては船が解決してくれるであろうと彼は信じた。

コルテスは、セグラ・デ・ラ・フロンテラをひきはらってトラスカラに戻ることにした。船はトラスカラ人の協力がなければつくれない。身動きもかなわぬ重傷者と病人二十人ばかりをあとに残して、コルテス軍はトラスカラに向けて出発した。

着いてみると悲報が待っていた。老シコテンカトルと共にコルテスへの忠誠をおしまなかったマシシュカツィンが、天然痘のために死去していたのだ。疫病は、この高地にまで魔手を伸ばしていた。コルテスとおもだった将校たちは、黒の上着をまとって喪にふくした。

老シコテンカトルは、コルテスの造船の話を聞き、協力を約束した。さっそく、テノチティトランの激戦を生きのびた船大工のマルティン・ロペスが呼びだされ、彼の指揮のもとで木の切りだしが開始された。ベラクルスからは、鉄や釘、錨、帆布、索具、綱、樹皮の詰め材そのほか、造船に必要なあらゆる資材が送られる手配がなされた。これらの品々は、いまや安全の確保された海岸との連絡路を使って、千人をこえるトトナカ人によって運ばれてきた。ベラクルスの後衛隊に所属していた鍛冶職人も数人同行してきた。松脂は、水夫たちの手によってウエショツィンコの松林で採取された。こうして準備万端がととのって、櫂で漕いで進むこともできる一本マストの小型高速帆船が徐々にできあがっていった。

船は十三隻建造されることになっていた。完成後は、近くを流れる川をせきとめて試運転を行い、問題がなければテスココ湖まで運搬するために解体される。

コルテスは、船の完成をまたずに出発することにした。兵員、武器、弾薬、食糧、馬などは、完全に充分とはいえないまでもすでに確保されている。船はあとからトラスカラ人に運ばせればよいと判断したのだ。援兵については、老シコテンカトルが一万のトラスカラ戦士の提供を申しでてくれた。

十二月二十六日、コルテスは兵員の点呼と閲兵式を行った。そして翌々日の早朝、四百名の歩兵、各八十名の銃兵・弓兵、四十名の騎兵、それに一万人のトラスカラ戦士をひきいて、彼はトラスカラを発った。大砲、船上砲も合わせて八、九門あった。一行のあとを、いまや洗礼を受けてドン・ロレンソ・デ・バルガスなるエスパーニャ人名をいただく老シコテンカトルら三名の長老と、貴族、延臣、それに大勢の民衆が見送った。

ゆく先は、湖岸随一の大都テスココだった。この地の以前の領主は、造反をたくらんだかどでコルテス軍にとらえられて、あげくのはて、コルテス軍のテノチティトラン撤退のおりに死んでしまったカカマツィンだった。コルテスがたてた基本戦略は、このテスココを基地としてテスココ湖周辺の町や村を陥落させ、あるいは懐柔して、テノチティトランをいただく島を孤立無援にさせ、機をみて島に突入するというものだった。

我々は、整然と隊列を組んでやや北よりに西をめざして行軍した。二日後、一方の山肌がきりくずされ、松ノ木などが横倒しにされている山道に遭遇した。我々の進軍をはばむために、メシカ側が妨害に出たのであろう。トラスカラ人の手によってその障害はとりのぞかれ、我々はさらに前進した。

銃兵と弓兵を先頭にたてて、我々はトラスカラ国境の峠を越えた。テスココ湖が眼下に姿を現した。ついに戻ってきたのだ。わたしとチャンとカナ・ポー以外の者はメシカを滅ぼすために。わたしとチャンとカナ・ポーは――はたして何のために戻ってきたのであろう。わたしたちはメシカの滅亡など少しも望んではいない。それなのにコルテス軍につき従っている。わたしたちは、コルテス軍に対してもメシカの人々に対しても裏切り者なのであろうか。しかり。いまのわたしたちは、決して裏切らない裏切り者でいるしかすべはない。コルテス軍が勝つにせよ、負けるにせよ、メシカがやすんずるにせよ、滅びるにせよ、すべてのことに立ち合うほかはないのだ。

美しいテノチティトランが見える。テンディレやイツクァウツィンは無事にしているだろうか。キラストリやツィツィミトルは・・・。

ふいにわたしの脳裏に、キラストリのドレス姿がよみがえった。ドレスは彼女には大きすぎてだぶだぶだったが、だぶだぶの服を着せられた子どものようにかわいらしかった。

我々は峠をくだった。途中、木の橋のかかった谷間にさしかかったおり、メシカ側戦士の襲撃にあったが、これをなんなくはね返してふもとの小さな町にはいった。テスココに服属する町だったが、人影はなかった。周囲の峰々からはのろしがあがっていた。我々の到着を知らせているのであろう。コルテスは実は山中での襲撃をひどく恐れていたのだが、メシカ側は一度襲ってきただけでそれ以上は何もしかけてこず、ただ遠まきにして雄たけびをあげるばかりだった。

町で一夜を明かした我々は、夜明けと共にテスココに向け進軍した。三十分ばかり進んだところで、黄金色の旗をかかげた男たちと出会った。彼らは、テスココの領主からつかわされてきた使いだった。彼らは、テスココには戦う意志はまったくなく、それどころか、コルテス一行を歓迎する準備に追われて何かとせわしないから、今晩は別のところにお泊まりいただいて、訪問は明日にしてもらいたいと言った。

奥歯にもののはさまったようなこの言い分を聞いてコルテスは不審に思い、思いきってそのまま行軍をつづけ、二時間後にテスココに到着した。十二月三十一日のことだった。

町には屈強な男たちしかおらず、女子どもや老人の姿はなかった。コルテスは、いちばん高い神殿ピラミッドの頂きに兵士らをのぼらせて、周囲の様子を探らせた。ピラミッドにのぼった兵士らは、大勢の住民が荷物をかついで町を去っていくのを目撃した。金の旗をかかげた使者たちが訪問を明日に伸ばしてほしいと言ってきたのは、住民たちが逃走するまでの時間かせぎだったことがこれで知れた。領主自身も首都――テノチティトランに逃げ帰ったことがわかった。この領主は、以前にコルテスがカカマツィンに代えて領主の座につけてやったカカマツィンの末弟ではなく、同兄弟の別の者で、メシカの新王クアウテモクの配下だった。

いっさいの武力を用いることなく無血でテスココを占拠したコルテスは、テスココの新領主として、カカマツィンの先代の領主だった男の息子をたてた。コルテスは、二十歳そこそこのまだ若いこの新領主に洗礼を受けさせ、自分と同じ名前、すなわちドン・エルナン・コルテスという洗礼名を名のらせた。この若者には教養のあるエスパーニャ人をつけて、エスパーニャ風の教育としつけをさせた。テスココの住民たちは、新領主が選ばれたことを聞きつけるや続々と戻ってきた。新領主の盛大な即位式もとり行われた。

テスココの町なかと湖の間は約半レグア(二〜三キロメートル)ほどへだたっていた。トラスカラでつくらせている船が解体されてここに運ばれてきたあかつきには、この町なかでそれを組み立てて湖に進水させなければならない。本当は湖岸で船を組み立てるほうがいいのだが、メシカ側のカヌーに襲撃される怖れがありあまりに危険だ。

できあがった船を半レグア先の湖に進水させるには、運河をつくることがどうしても必要だった。コルテスは、その運河の工事に必要な人手の提供を新領主に申しでた。頼みは快く聞きいれられ、連日七千人ちかい人員が動員されて運河の掘削が進められた。そのさなか、テスココのすぐ南にあるテスココ支配下のコアトリンチャンという町の首長が、コルテスのもとを訪れた。首長はコルテスに服従を誓った。テスココ支配下の別の二つの町の首長もやってきて、同様に服従を誓った。外堀は少しずつ埋まっていった。

第6章へ⇒