戦端はイスタパラパで開かれた。この町は湖を東から西へ突きでた岬――この岬がテスココ湖の南限となっている――の突端にあり、一昨年の十一月、我々が首都に入城する直前に宿をとったところである。当時の首長はモクテスマの弟のクイトラワクであったが、彼はモクテスマの亡きあとメシカの王位につき、去年の十月だか十一月に天然痘で死んいる。

コルテス軍はこの町で、女子どももふくめて六千人を殺戮し、また、水びたしの憂目にも遭った。イスタパラパを起点に湖中を北へつっきって対岸までのびている堤防の一部を、メシカ側が切ったのだ。この堤防は、湖の東側の塩分の濃い水をせきとめて、湖の西側を塩分の少ない真水に保っているものだった。もちろん首都は湖の西側にある。その堤防が切られて、水位の高い東側の湖水がイスタパラパの町を襲ったのだ。

イスタパラパとの戦闘はその後も二度ほど行われたが、はっきりとした決着はつかなかった。とはいえ、コルテス軍が緒戦においてイスタパラパに甚大な損害を与えたことはあたり一帯の町々にも聞こえ、それらの町々のいくつかはコルテス軍に服従を申しでてきた。そのなかには、去年、首都を落ちのびてトラスカラへ向かう途上で会戦のなされた広やかな平原を領するオトゥンバもあった。

トウモロコシをめぐる戦いもあった。テスココとその周辺の三つの町が共有しているトウモロコシ畑の収穫を、メシカ側がとりあげようとしたのだ。とはいっても、この収穫の本来の受領者はテノチティトランの神官なのである。それを、テスココほか三つの町がコルテス軍にさしだすことにしてしまったので、メシカ側が怒ったのだ。この戦いで、メシカ側は千にものぼるカヌーをくりだして抵抗したのだが、結局は撤退した。メシカ側はこうして、おのれの兵糧の一部を失った。

コルテスは、岬の裏(南)側にひろがる湖水の東岸の町チャルコと、そのさらに東の内陸の町トラルマナルコへも兵を出した。これらの町の首長とは、一昨年、首都に入城する何日か前に顔を合わせていて、まるで知らない仲ではなかった。彼らもコルテスに服する意志はもっているのだが、市内にメシカ軍が駐留していてそれもままならぬと言うので、出兵したわけである。

指揮はサンドバルがとった。彼は、まだセグラ・デ・ラ・フロンテラにこもっている際にコルテス軍に参陣した戦闘体験のない者たちや、戦闘が終わりしだいそのまま故郷へ帰るというトラスカラ人をふくむ混成部隊をひきいて、苦戦はしいられながらもこれを迎えうつメシカ軍とよく戦い、これをうち破った。サンドバルはまだ若いながらも、セグラ・デ・ラ・フロンテラ一帯の平定にも主役をはたしたすぐれた部将だった。最近ではコルテスは、トシュカトル祭での虐殺事件でみそをつけたアルバラードにかわって、このサンドバルをもっとも重用していた。このサンドバルの活躍で、チャルコとトラルマナルコはあらためてコルテス軍に服するところとなった。

コルテスは、この戦闘で捕虜にした八名のメシカ戦士を首都に送りかえし、メシカの新王クアウテモクに和平を申しいれた。クアウテモクはこの申しいれを無視した。コルテスは先のイスタパラパとの戦闘の直後にも、和平の使いをクアウテモクにさし向けていたのだが、それもなしのつぶてとなっていた。クアウテモクは徹底抗戦を決意しているのだ。

一月末、コルテスはサンドバルをトラスカラに向かわせた。小型帆船の受けとりのためである。二百人の歩兵、二十人の銃兵と弓兵、十五人の騎兵、それと大勢のトラスカラ戦士がつけられた。道は岬の根元を南にくだるコースがとられた。

途中、一行は、チャルコのすぐ近くにある小さな町にたちよった。去年、ベラクルスから首都へ向かう途中の兵士ら四十名がこの町で殺されるという事件があったからである。

住民はすでに逃げさっていた。サンドバル一行は町の中心にある小高い神殿ピラミッドの頂きにのぼった。神殿のなかをうかがうと、そこには目もあてられない光景がまちうけていた。血まみれの神像と、壁一面にとびちった黒い血――。祭壇には皮のはぎとられた顔二つと、その皮二枚。皮は顎ひげをつけたまま手袋の革のようになめされていて、しわだらけだった。馬4頭分の皮も、たてがみとひずめをつけたままなめされていた。エスパーニャ人の着ていた服、馬がつけていた拍車、刈りとられた馬の毛なども供えられていた。また、あわれな犠牲者らが閉じこめられていた建物の柱には、「ここに不幸なるファン・ユステ、多くの仲間と共に座したり」と木炭でしるされてあった。

サンドバルとその一行は、悲嘆と恐怖のないまぜになった奇妙な気持をひきずりながら、惨劇の町をあとにしてトラスカラに向かった。もうすぐトラスカラというところまでやって来たとき、前方に人と荷物の大軍が現れた。一瞬、緊張したものの、よく見ればそれは解体した帆船を運ぶトラスカラ人の一団だった。荷かつぎ人足は八千人以上、それとほぼ同数の戦士たち、それに予備の荷かつぎ人足二千人からなる大部隊だった。

サンドバル一行と、トラスカラ人の帆船運搬隊とは二月の中旬、コルテスの待ちわびるテスココに入城した。トラスカラの戦士たちは、美しいマントと色とりどりの羽根飾りで盛装し、きちんと整列して、太鼓やほら貝のねに合わせて堂々と行進した。その長蛇の列は半日以上もつづいた。見まもる者たちは喚声をあげ、口笛を吹きならし、エスパーニャ人らは「国王陛下ばんざい、エスパーニャ、エスパーニャ、トラスカーラ、トラスカーラ」と叫んだ。

マルティン・ロペスの采配のもと、さっそく帆船の組み立てが開始された。その完成を待つあいだ、コルテスは湖の北まわりの攻略を決行することにした。彼は、湖北の湖上の町シャルトカンへ向け、三回にわたって和平を呼びかけた。よほどの自信があるのか、シャルトカンはそれらの呼びかけをすべて無視した。コルテスはシャルトカンの攻撃を決意し、歩兵二百五十、騎兵十五、多数の弓兵と銃兵、それにトラスカラ戦士の全員をひきいて自ら出動した。ペドロ・デ・アルバラード、クリストバル・デ・オリードらが従った。さっそくメシカの援軍が駆けつけてきて、シャルトカンの奪取をめぐる戦闘がくりひろげられたが、船の到着で気勢のあがるコルテス軍がなんなく勝利をおさめて、シャルトカンはコルテス軍の手に落ちた。

シャルトカンをぬいたコルテス軍は、湖の北岸を西へ周回して南にくだり、クアウティトランという大きな町に到着した。町はもぬけのからだった。さらに南下して二つの町へ入ったが、これらも同様だった。コルテス軍は半レグア(二〜三キロメートル)ばかり先のタクバへ向けて進軍した。タクバは、去年、首都から撤退するおりに我々が使った堤道の終着点にある町である。あの夜のことを「悲しき夜」と呼ぶ者もいる。もちろんエスパーニャ人がそう言うだけであって、メシカ人にしてみれば歓喜の夜とか言ってありったけの生贄を捧げたに相違なく、撤退の途上においても、その生贄の様子が遠望できたものだった。

このタクバでは、タクバの戦士らおよびもぬけのからだった町々の戦士らが、テノチティトランからの援軍をえてコルテス軍を待ちうけていた。コルテス軍はこれらメシカの大軍をふりはらってタクバの町に突入した。このときメシカ側は、コルテス軍をわざと堤道にさそい込む作戦にでた。コルテス軍はこのさそいにのり、首都に向け堤道を走るメシカの一隊を追った。すかさず、メシカの別の隊が背後から激しい攻撃をしかけてきた。湖上のカヌーからも矢と石つぶてと槍が飛んでくる。コルテス軍は立ち往生して、一時はこれまでかと観念するほどの窮地におちいったが、どうにかそれを脱して、ほうほうのていで堤道を逃げ戻った。

コルテス軍はその後も、五日ほどタクバにとどまって一進一退の攻防をくりかえしたが、六日目、もと来た道をたどってテスココにひき返した。この十五日間におよんだ出征で、充分な略奪品を手にしたトラスカラ戦士の多くは帰国を願いでて、それは許可された。

女奴隷と略奪品のほか、たいした戦果もあげられなかったこの出征に、コルテスは心身共に疲れきっていたが、のんびりしているひまはなかった。コルテスに服従している町々から、領内に攻め込んでくるメシカ軍をどうにかしてほしいという要請があいついだからである。それらの町のなかには、かつてサンドバルがおもむいて鎮定したはずのチャルコやトラルマナルコもあった。この二つの町は、トラスカラとの通行路に位置していて、コルテス軍にとっては要衛の地だった。トウモロコシもよく穫れる。

三月十二日、コルテスは、自分がひきいた湖の北まわりの出征には参加しなかった若将サンドバルに、やはりテスココに残留していた元気のいい兵士と馬とトラスカラ戦士をつけてチャルコへと向かわせた。

サンドバルは三度の会戦に勝ち、強固な砦のようなメシカ側の町もぬいて、チャルコの要請に応えた。チャルコとトラスカラの戦士は容赦なくメシカ戦士を殺戮した。エスパーニャ人兵士は女と金銀探しに血まなこになった。もはやそれで充分と判断したサンドバルは軍をひきあげ、テスココに帰還した。

メシカの王クアウテモクは、この報せにいきりたった。各地の要所に数万もの軍勢を駐留させているのに、これはまた何たるざまだと家来たちを激しくしかりつけたという。彼は、サンドバルがテスココへ帰ったすきをねらって、二万ものカヌー軍団をチャルコにさし向けた。チャルコ人はあわてふためいて、テスココのコルテスのもとに使いを出した。

使いは、サンドバルよりも先にテスココに到着した。使いの言葉を聞いたコルテスは、クアウテモクの軍勢を放置したままサンドバルがチャルコをひきはらったものとかんちがいした。テスココに帰着したサンドバルが報告に現れたとき、コルテスはその言葉をろくすっぽ聞こうともせず、ただちにひき返してメシカ軍を追いはらうよう命じた。サンドバルは顔を真っ赤にしながらも言いわけはせず、その命に従った。

疲れた体にむちうってサンドバルがチャルコに着いてみると、そこでは思いがけない展開がまちうけていた。何と、チャルコ人がトラスカラ人とウエショツィンコ人の加勢をえて、メシカ軍と対等以上にわたりあっていたのだ。どうやらチャルコ人は、それほど離れてはいないこの二国にたすけを求めたらしい。安易にコルテスに泣きつくことはやめて、最初からこうすればよかろうにと、サンドバルは苦笑いしたことであろう。三国合同軍は多くのメシカ戦士を殺して戦いに勝利した。サンドバルがすることは何もなかった。

テスココに戻ったサンドバルは、コルテスのもとに挨拶にも行かなければ、報告しようともしなかった。彼は自尊心をひどく傷つけられていた。コルテスは、いまでは自分の思いちがいに気づいていた。彼はサンドバルに心よりわびた。それは若き猛将の傷ついた自尊心をいやした。二人は武骨に肩を抱きあった。

しょの2

戦(いくさ)に明け、戦に暮れる毎日ではあるが、実はコルテス軍には相当数の女がいた。大半は、あちこちの町の戦闘で捕らえた原住民の女たちである。隊員たちのまかないや雑用をこなす下働きの女たちも多数いて、そのほとんどはトラスカラ人である。また、各地の首長から贈られた女たちもいた。マリーナやカナ・ポーがそうだし、老シコテンカトルからアルバラードに贈られたルイサがそうである。エスパーニャ人の女はマリア・デ・エストラーダただ一人であったが、いまではナルバエスの船や、そのほかの船でやってきた女たちが数人いる。

戦闘で捕らえられた女たちは、それを捕らえた者の所有とされた。自前で従軍している兵士たちへの報酬なのだ。捕らえられた女たちには、奴隷のしるしとしてゲーラ(戦争)をあらわすGの文字の焼印が押されることになっていた。その焼印の押された奴隷を所有する者は、競(せ)りに出すこともできた。

ここでひともんちゃくがあった。セグラ・デ・ラ・フロンテラにいたときにも同じようなことがあったのだが、ようするに、自分のものであるはずの奴隷がいつのまにか国王のものとなったり、コルテスのものになったり、幕僚たちのものとなってしまうのである。国王に納める五分の一税の対価としてであったり、その残りの五分の一の対価として例の司令官権限によってコルテスがとりあげたり、幕僚らが理不尽にかすめとってしまうのだ。とくにきれいな女がそうなった。所有者のとり分として手もとに残るのは、年寄だとか不細工な女ばかりといったありさまになった。これにこりた兵士たちは、上等な女捕虜と見れば下働きの女といつわり、焼印をまぬかれる手段にでた。金と女で損をするのはいつも、こうした下級の兵士たちなのだ。彼らは戦時にあっては戦闘の矢おもてに立たねばならず、自分の命すら損をしている。

このころ、海岸からちょっとした報せがとどいた。エスパーニャからの船が着いたというのだ。エスパーニャから直接、我々のところへ船が来るのはめずらしいことだった。メシカの噂は遠く本国にまで鳴りひびいていて、その視察がてらに出された船らしかった。船にはたくさんの武器弾薬と馬が積みこまれていた。これらはコルテス軍に提供され、やってきた者たちもコルテス軍に加わった。

こうしたあいだにも、チャルコをはじめとする南の町々からの駆け込み訴えはあとを絶たなかった。しびれをきらしたコルテスは、この際、いっきょに南方一帯の町々を平定してしまおうと決心した。四月五日、歩兵三百、騎兵三十、弓兵二十、銃兵十五、それにトラスカラとテスココの戦士たちをひきいて、コルテスはチャルコに向けて進発した。ペドロ・デ・アルバラード、クリストバル・デ・オリードらがそれに従い、サンドバルはテスココ守備のために残留部隊をひきいて残った。

翌日、コルテス軍はチャルコに入ったが、チャルコ軍はもとより、援軍として駆けつけてきたトラスカラ軍やウエショツィンコ軍などの二万も加わって、かなりの大軍となった。

最初の戦場は、チャルコの少し南にある盆地のような平地だった。一方に高い岩山があって、戦士と住民たちはその山上にこもっていた。兵士たちはその山に登ろうとこころみたが、上から矢だの投げ槍だの石つぶての攻撃を受け、何よりも大きな岩の塊を放られたり、ころげ落とされたりしたために被害者が続出して、とても登りきれたものではなかった。ルートを変えてみても同じだった。そこへ、メシカの大部隊が押し寄せてきた。山上と平地からのはさみ討ちをねらったのである。これをどうにかしのぎ、平地の軍勢を撤退させたコルテス軍は、盆地を少しくだったところにある別の山に攻撃のほこ先を変えてみた。その山上にも多くの戦士と住民がこもっていた。兵士たちは登り口を見つけて二度ほどのぼりかけたが、こちらの山のほうがさらに攻略は困難だった。手をつかねているあいだにも時間はどんどんたって、日もとっぷり暮れてきたので、兵士たちは近くの林へひきあげてその夜をすごした。

あくる日、目はしのきく者がいい考えを思いついた。近くの別の山の頂きからなら、銃兵や弓兵の飛び道具が相手への射程距離内に入り、有効な攻撃をしかけられるというのだ。さっそくこの戦術がためされたところ、まずまずの成果があがった。三十分ばかり攻撃をつづけると、山上の女たちが布をふったり、トルティーリャをつくってさしだすような合図をして、降伏の意志をつたえてきた。兵士たちが山上に登ってみると、そこは人であふれんばかりになっていた。死者は二十人ほどで、負傷した者もたくさんいた。家財道具が散乱し、メシカに貢納するための布地も運び込まれていた。

それからまもなくして、この山の陥落を知ったのであろう、最初に攻撃目標とした山にこもっていた者たちも、要人をたてて降伏を申しでてきた。

コルテス軍は、数日前に泊まったことのあるすばらしい植物園のある町にひき返した。この植物園は、以前にこの地の鎮定におもむいたサンドバルも目にしているもので、エスパーニャでもこれほどのものにはお目にかかれないだろうという美しい庭園だった。園一面に花が咲きみだれ、この国で採れるありとある果樹が整然と植えられていた。石の壁の水路が縦横に走り、樹々の枝がおり重なって頭上に垂れかかる遊歩道が随所に通じていた。薬草園や菜園もあった。真っ白な石造の食堂、浴場、あずま屋なども点在して、さんさんと降りそそぐ初夏の陽光を照り返してさんざめいていた。園のまわりをとり囲む石造の建物の部屋べやは、贅をこらした多くの細工で飾られ、いい香りのする木材が使われていた。瀟洒な贅沢の見本のようなところだった。

コルテス軍はここで一泊したのち、進路をやや西よりに転じた。途中でメシカ軍に遭遇したが、騎兵をさし向けると苦もなく退散して近くの町に逃げ込んだ。その町へ入ると、メシカの戦士も男の住民も姿をくらましていて、残っているのは年寄と女子どもだけだった。コルテス軍はここで、女たちとたくさんの戦利品を手にした。

さらに西に向かったコルテス軍は、周囲を崖と峡谷とに護られたクエルナバカという大きな町へ達し、これを一日で陥落させた。この町でも、コルテス軍は多くの女と布地などを戦利品とした。翌日、コルテス軍は北へととって返し、人跡まばらな道をたどって、東のチャルコとは真向かいにあたる西の湖上の町ショチミルコへと進路をとった。熱い時期をむかえて、太陽は容赦なく隊員たちをじりじり焼いた。あたりに人家はなく、井戸も見あたらなかった。そんな行軍が何日もうんざりするほどつづくうちに、隊員たちの喉の渇きは耐えがたいものになった。トラスカラ戦士もすっかり元気をなくして、そのうちの一人は渇水のあまり死んでしまった。

コルテスは騎兵に命じて水の探索に向かわせた。じりじりと待ちわびるコルテスのもとに、探索の騎兵が駆け戻って喜々として告げた。前方の丘の向こうはもうショチミルコ領で、丘の斜面には人家があり、そこには水もあるという。隊員たちは歓声をあげて行進を再開した。ほとんど駆け足で水のある人家をめざした。丘を越えると住民たちをけちらして家を奪い、充分とはいえないまでも渇きに渇いた喉をうるおした。そのころにはすでに日も落ちかかっていたので、その日はそこらの人家で夜明かしをすることになり、歩哨をいつもよりも厳重にたてて、遠まきの住民らの抗議の声や喚声、口笛を子守歌に、戦いの場ではいつもの眠っているんだか、起きているんだかよくわからないような一夜をすごした。

翌日、コルテス軍はショチミルコの町まで進軍した。ショチミルコは陸から橋でつながった島に建つ町だった。橋のたもとでは、メシカとショチミルコの大軍がコルテス軍を待ちうけていた。メシカ軍のなかには、首都の堤道の激戦で戦死したエスパーニャ人兵士からもぎとった鉄剣を我がものにして、それを自分の槍にくくりつけている者もあった。またある者は、奪った鉄剣をそのまま手にしていた。鉄は彼らの知らない金属だった。

この日の戦闘で、コルテスはあやうく命びろいをした。メシカとショチミルコの大軍をけちらして、ある一隊は橋を駆けわたり、またある者らは浅瀬を駆けぬけ、別の者たちは泳いでショチミルコに突入したのだが、ちょうどこのときコルテスの乗る馬――セグラ・デ・ラ・フロンテラにいたおり、コルテスが大枚をはたいてハマイカ(ジャマイカ)島から買い入れたたいそう見事な栗毛の馬――が、日ごろ甘やかされていることもあって臆病風を吹かせ、立ち往生してしまったのだ。メシカの戦士らがわっとばかりに群がりよって彼をひきずり落とし、とりおさえようとしたところへ、あやうくクリストバル・デ・オリードが駆けつけて猛剣をふるい、戦士たちをけちらした。コルテスは頭を強打したものの、素早く馬にとび乗ってどうにか難をまぬかれた。オリードは三カ所に深手を負った。

メシカの王クアウテモクは、この戦いに二千のカヌーをさし向け、一万人の大部隊を陸路で送りだした。さらに、一万五千人の増援部隊をくりだすという情報もあった。コルテス軍のほうは火薬も払底し、矢も射つくすという情けない状況で、もはや利あらずと判断したコルテスは軍の撤退を命じた。湖上の要衛の攻略はきわめて困難であることを思いしらされた一戦だった。

逃げるコルテス軍はメシカ軍の追撃を必死にしのぎながら、湖の西岸を北上して、イスタパラパの対岸にあるコヨアカンまでたどり着いた。町にひとけはなかった。女子どもは避難し、男らはショチミルコの戦いにかりだされているのであろう。コルテス軍はさらに北上してタクバをめざした。

その途中、コルテスはまたもや不覚をとった。騎乗の彼は隊列を離れて、襲ってきては浅瀬に逃げ込むメシカの戦士を追跡したのだが、深追いしすぎて、メシカ人得意の戦法、すなわち待ちぶせにあってしまったのだ。これによって二頭の馬が傷つき、コルテスの手綱持ちをつとめるエスパーニャ人の若者四人のうちの二人が生け捕られた。メシカ側にしてみれば、このチャンスにこそコルテスをやっつけてしまえばいいのに、何と彼らは、若者二人を生け捕りにしただけでさっさとひきあげてしまった。コルテスはまたも命びろいをしたのである。この男は強運にもなみはずれていた。彼は、さすがにこのときだけは涙を浮かべた。お気にいりのお稚児さん二人がいなくなってしまった悲しみの涙も、そこにはふくまれていたのであろう。

タクバにも人影はなかった。雨季がまぢかのせいか、かなり前から激しい雨が降りそそいでいた。雨に濡れそぼる隊員たちの胸中には、「悲しき夜」のつらい思い出がよみがえったことであろう。

コルテスが、誰にともなく神殿ピラミッドにのぼってみようと言うので、わたしも一緒にのぼってみた。

頂きからは、雨にけぶる湖上の首都の全貌が見わたせた。中央広場の大神殿ピラミッド、トラテロルコの大神殿ピラミッド、王の住まう大宮殿、我々が宿舎にしていたアシャヤカトル王の宮殿、トラテロルコの市場がたつ大広場、網の目のように走る無数の運河、そしてかしこで濡れそぼって咲く可憐な花々・・・。首都入城をはたしたばかりのころ、トラテロルコの大神殿ピラミッドの頂きから初めて首都の眺望を目にしたときの新鮮な感動はもはや失われていた。あそこに、キラストリやテンディレ、イツクァウツィンやツィツィミトルがいるなんて信じられなかった。彼らには再び会えるかもしれないし、会えないのかもしれない。

コルテス軍はさらに北上した。テナユカの町に入ったがここも無人だった。その町をひっそり通りすぎ、クアウティトランの町に入った。やはり人っこ一人いなかった。しかし町の背後や水辺では、メシカの戦士や住民らが勝ちほこったような喚声をあげていた。

あたりはすでに暗く、雨はやむ気配はなかった。寝るときにも決してはずされることのない兵士らの武具はぐっしょり濡れ、ずっしり重かった。それを夜具にコルテス軍はこの町で一夜をすごした。翌日の雨の日も、またその次の雨の日もいくつかの町々を通ったが、すべて無人だった。テスココには、そのまた次の日に着いた。多くの出迎えの人々に抱きかかえられるようにして、コルテスと隊員たちは宿舎に入った。

しょの3

コルテスの南方遠征は、半分成功で半分は不調というかたちになった。傷ついたり死んだりした人馬は相当数にのぼり、あまたの戦闘と長途の行軍で兵士たちは疲れきっていた。割いた労のわりには、たいした成果はあがらなかったといっていいだろう。

このころ、サント・ドミンゴからエスパーニャの船がベラクルスに来航し、その乗員の一団がトラスカラ人に護衛されてテスココにやってきた。彼らは、持参の武器弾薬をみやげにコルテス軍に加わった。インディアス統治の中心地であるサント・ドミンゴは当時、コルテスのメシカ遠征の噂でもちきりであり、野心家どもがひきもきらずベラクルスにやってきていた。そうした者たちのほとんどはコルテス軍に加わったから、コルテス軍はいまや、トラスカラで再起をはたしたときよりもはるかに多くの兵員と兵器を擁するようになっていた。

この船の来航にかこつけて、元ナルバエス軍の者の何人かがコルテス殺害の陰謀をくわだてた。だが、そのたくらみは、なみはずれた強運の持ち主には通用しなかった。さっそく内通者が現れて、陰謀はコルテスの知るところとなったからだ。計画の全容はこうだった。

まず、エスパーニャ船の乗員の誰かが、コルテスの父親の手紙を託されていることにする。コルテスが食事をとっているところをみはからって、この手紙を持っていく。コルテスがその書面に見いっているすきに、手紙を持っていった者が短剣でコルテスを刺す。そこへ陰謀の加担者がどっと押しいって、コルテスと同席している幕僚や兵士を説得し、抵抗する者があればこれを殺害する。

何ともずさんな計画だった。かりにコルテスを殺しえても、コルテス軍にはコルテス直参のすぐれた将兵がたくさんいる。陰謀の首謀者にそうはたやすく従うはずもない。首謀者もいちおうはそのへんは心得ていて、遠征から帰還したばかりのコルテス派の将校二名に計画を明かしたという。その二名のうちの一人は、コルテス亡きあとの司令官候補として名があがっていたというが、それはあくまで候補というにすぎず、しかも、司令官以外の要職はすべて元ナルバエス軍の者で占められていた。こんな軍団はまたたくまに内部崩壊するのは目に見えていた。

陰謀の首謀者は、ベラスケスの親友であるアントニオ・デ・ビラファーニャという男だった。彼は即刻、捕らえられて簡単な裁判にかけられ、絞首刑を宣告された。刑が執行された絞首台は、兵員宿舎の彼の自室の窓だった。

ビラファーニャの身辺から発見された陰謀者のリストには、コルテス軍の幹部級と目される人物の名前もかなりふくまれていた。これを見てコルテスは、陰謀者たちを逮捕しないことを決めた。陰謀の全容が知れわたることによる隊の動揺をおそれたのである。この重要な時期に、隊に波風をたてるのは決して得策ではない。彼は、首謀者以外の者にはいっさいおとがめなしの処置をとった。

テスココでつづけられていた船の組立が全隻、ついに完了した。櫂はふつうよりも多くとりつけられた。四月二十八日、十三隻の小型帆船の進水式がとり行われた。船は掘削された運河を無事進水して湖に出た。隊員たちは歓呼の声をあげ、盛装したトラスカラ人は祝福の踊りを奉納した。

コルテスは、いよいよ、メシカの本丸の攻略に手をつけることにした。まず、トラスカラの老シコテンカトルのもとへ使いを出した。五月中にはテノチティトランを包囲するつもりなので、二万ほどの援軍をよこしてほしいこと、ウエショツィンコからの加勢も期待していることなどをつたえたのである。また、テスココとその周辺の町々、さらにチャルコやトラルマナルコなど、コルテスに服従を誓った多くの町々に対しても同様の要請を行った。さらに、テスココとその周辺の町々の手をかりて、銅の矢尻をつけた矢も五万本つくった。誰もがいやがる船の漕ぎ手も、どうにかそろえることができた。

準備万端がととのったと判断したコルテスは、五月二十日、全軍団を集結させて閲兵式を行った。歩兵五百人、弓兵、銃兵がそれぞれ百八十人、騎兵八十四人、それに船の漕ぎ手百五十人がうちそろった。大砲は三門、船上砲は十五門あった。トラスカラ、ウエショツィンコ、チャルコ、トラルマナルコなどからはせさんじた三万人の戦士の顔もあった。戦士の軍団はそれぞれの町の紋章を旗じるしにかかげ、色とりどりの羽根飾りを頭上になびかせ、部隊の指揮をとる部隊長は、ひときわ豪勢な羽根飾りと美しい色あいの見事なマントをはおっていた。

コルテスは数カ条にわたる軍規も定めて、書面をもって隊員たちに布告した。そのなかには、それを犯せば即、死刑という問答無用のきびしい条項もあった。たとえば、持ち場の放棄、歩哨中のい眠り、許可なしの陣移動、指揮官を置いたままの逃走などがそうだった。

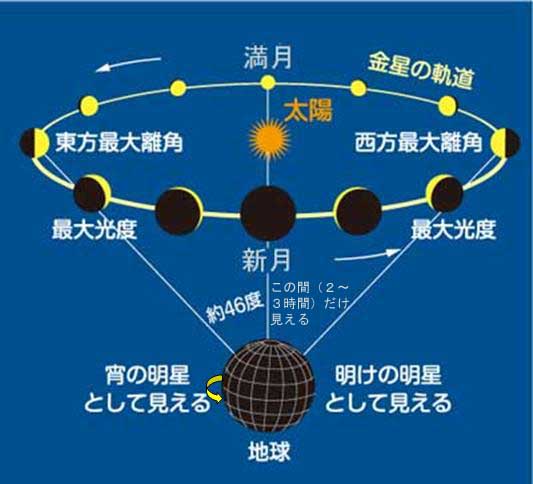

コルテスは作戦もあたためていた。それは去年の六月、首都を逃走するあのさなかにも彼の頭にあったものだった。作戦の要諦は、首都のある島へ通ずるすべての堤道の起点をおさえて、首都を完全に孤立させることにあった。堤道は三本あって、島の南方の対岸から島へのびるそれはイスタパラパとコヨアカンを起点としていた。それぞれの町からのびる支道がショロコという名の小島で合流して一本となり、首都へと通じていた。西方の対岸から島へのびるそれは、タクバと大庭園のあるチャプルテペクを起点にしてそれぞれの支道が一本に合わさって首都へ通じており、北方の対岸から島へのびる一本はテペヤカックを起点にしてトラテロルコへと通じていた。

南北にのびたテスココ湖は、右(東)へ向いた雛鳥のような形をしているが、主都のある島は雛鳥の尾の部分に浮かんでおり、コルテス軍の本営のあるテスココは雛鳥の胸部分に接する岸辺にあった。雛鳥の足の下(南)端は、東岸から西岸に接するほどに突きでた細長い岬と接している。イスタパラパはその岬の突端にあり、コヨアカンはその対岸にあった。タクバはコヨアカンの上(北)方の湖岸にあり(タクバのあたりから雛鳥の尾は上方へぴょこんと突きでる)、そのタクバの右(東)方の対岸にあるのがテペヤカックで、そのテペヤカックのほぼ真下(南)の湖上に浮いているのが首都のある島だった。

コルテスは、南の堤道の起点(イスタパラパ、コヨアカン)と、西の堤道の起点(タクバ)を制圧して、その二方向から首都に攻めいることにした。一方、十三隻の帆船隊は湖上をおさえると共に、堤道を渡って首都に攻めいる陸上部隊を援護し、さらに湖上からも首都を攻撃する。

イスタパラパへは、テスココから直接南下して進軍することになり、指揮はゴンサーロ・デ・サンドバルがとることになった。コヨアカンとタクバへは、テスココから北上して湖の北岸を迂回して進軍することになり、コヨアカンへ向かう隊の指揮はクリストバル・デ・オリードが、タクバに向かう隊の指揮はペドロ・デ・アルバラードがとることになった。オリード隊とアルバラード隊にはそれぞれ八千人のトラスカラ戦士団が、またサンドバル隊には、チャルコ、トラルマナルコほかの町々の戦士団八千人が与えられた。

オリード隊とアルバラード隊の出発は五月二十一日とされたが、なにしろ三日はかかる長途の行軍なので、途中めんどうが生じないようトラスカラの戦士団だけを前日に発たせた。この戦士団は、テスココの北の国境で後続部隊の到着を待つこととなった。

五月二十日に先発したトラスカラの戦士団は、途中、総大将をつとめているはずの老シコテンカトルの息子小シコテンカトルが、その姿を消していることに気づいた。よく調べてみると、戦士の精鋭を送りだして手うすになっているはずの本国を奪いとるつもりで、トラスカラにひき返したことがわかった。

この報せはただちにテスココのコルテスのもとにもたらされた。コルテスは小シコテンカトルに使いをやって、ただちに隊に戻るよう説得させた。しかし、小シコテンカトルはコルテスを腹の底から憎んでいた。トラスカラがコルテスのなすがままになっていることにがまんがならないでいた。彼は自分はぜったいに戻らないと言いはって、コルテスの使いを追い返してしまった。

コルテスは小シコテンカトルを討つ決意を固め、追っ手をさし向けた。アルバラードが、殺すことだけはかんべんしてやるようにといさめたが、コルテスは自分の決意はまげず、小シコテンカトルを捕らえさせてテスココ領内のある町で絞首刑に処してしまった。

小シコテンカトルは反逆の罪で処刑されるも、コルテスに最後まで服さなかった愛国の士・英雄として顕彰され、トラスカラ州ティサトランに像がたてられている。

(サイト「マヤ遺跡探訪」より引用)

ちなみに、トラスカラ州の現州都はトラスカラ・デ・シコテンカトルだが、こちらは老シコテンカトルの名に由来する。

こんなことがあって出発がのび、オリード、アルバラードの両隊は、予定日の翌日、すなわち二十二日にテスココを進発した。途中でトラスカラの戦士団と合流した彼らは、無人の町々を通りぬけて二十五日にタクバに到着したが、ここも無人だった。しかし、湖上には数えきれないほどのカヌーが集結し、また堤道にもあふれんばかりの軍勢が待ちうけていた。カヌーは分厚い板によって銃と弩(いしゆみ)の攻撃から護られ、堤上には丸太をぎっしり組んだ防御柵がもうけられていた。オリード、アルバラードの両隊はその日は討ってでることはせず、町なかですごした。メシカ戦士の「出てこい、女にもおとる腰ぬけめ。出てこないのか、臆病者め」という挑発の声が風にのって聞こえてきた。

翌日、両隊は最初の予定行動をとった。少し南下したところにあるチャプルテペクの大庭園を落として、庭園から首都へ通じている導水渠を切断するという使命が与えられていたのである。これが切られれば、首都は飲み水を絶たれて深刻な水飢饉におちいるはずだった。首都のある島は、井戸を掘っても塩からい水しか出ない土地柄だった。メシカ側もその危険はよんでいたとみえて大軍をさし向けてきたが、これを何とか押し返して取水口をこなごなに粉砕した。

このあと両隊は、様子見がてらタクバの堤道に攻め込むことにした。堤道と湖上にはメシカの戦士があふれかえっていた。向こう見ずがもはや常套手段となっているエスパーニャ人兵士とトラスカラ戦士は堤道に突進した。たちまち堤道と湖上から、メシカの投擲戦士によるおびただしい矢、石つぶて、投げ槍が空をおおいつくすばかりに飛来し、これを受けて三十名が負傷し、三名が死んだ。それでもエスパーニャ軍はメシカの投擲戦士を押し返して堤道の最初の切れ目にまで進んだが、これだと両側の湖上からはかっこうの標的となるばかりで、とくに騎兵はねらい撃ちされるためにまるで身動きがとれず、その力を少しも発揮できなかった。いまや攻め込むどころではなく、相手の攻撃をしのぐのが精いっぱいの状況となった。応援のカヌーもやってくる。もはや撤退するしかなかった。

エスパーニャ軍はじりじりと後退した。これを見てがぜん勢いづいたメシカの投擲戦士は白兵戦を挑んできた。これをやっとの思いでしのいで、エスパーニャ軍は命からがら堤道を落ちのびた。明らかにこちらの負けだった。彼らはほうほうのていでタクバの町なかにひき返した。このときの一戦で八名の兵士が命を落とし、負傷者は五十名以上にもおよんだ。

次の朝、もう少しここにとどまってほしいというアルバラードの要請をふりきって、オリードは自分の隊をひきいて自分の持ち場であるコヨアカンに移った。オリードとアルバラードは、ささいなことをめぐってこのところ仲がわるかった。このあとアルバラード隊は、あまりむりをしない範囲で堤道の攻略をつづけたが、一進一退をくり返すばかりではっきりとした決着はつかなかった。

一方、サンドバルのひきいる一隊は、五月三十一日にテスココを発ち、同日、イスタパラパに到着した。休むまもなくただちに攻撃を開始した。イスタパラパの家々は陸と湖上の両方に建てられていたが、エスパーニャ兵は陸の建物にかたっぱしから火を放っていった。数時間後、陸と湖からメシカの軍勢が現れ、激しい戦闘がくりひろげられた。

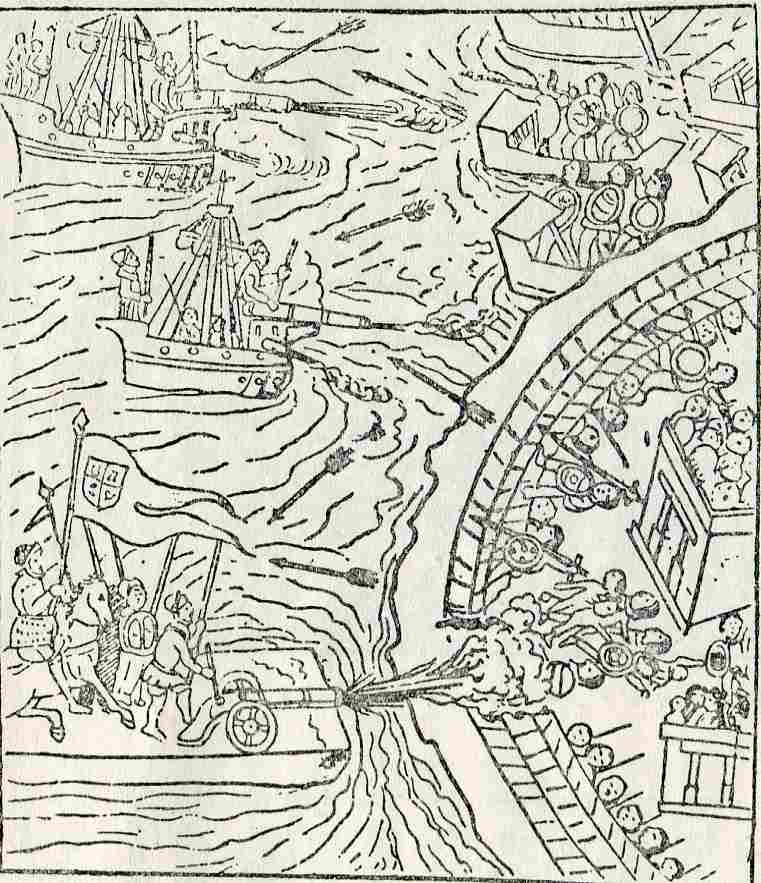

コルテスは、サンドバル隊を送りだしたあと、自らも全帆船をひきいて出陣した。漕ぎ手と三百人の銃兵と弓兵が従った。コルテスが帆船の指揮をとることにしたのは、湖上であれば湖岸のイスタパラパ、コヨアカン、タクバの町々がよく見わたせて、戦局全体の把握が容易に、かつ確実になるからだった。彼の帆船隊は湖を南下し、湖上に浮かぶいくつかの小島の町を手はじめに攻撃した。

のろしの合図によって帆船隊の出撃を知ったメシカ側は、さっそく四千ちかくのカヌー軍団を出動させてきた。そのなかには、岬の裏側の西方の島の町ショチミルコからさし向けられているものもあった。メシカのありったけのカヌーがすべて、帆船隊に襲いかかろうとしていた。

コルテスは島の攻撃どころではなくなった。湖上を埋めつくすようなそのカヌー軍団に色を失った。彼は弩(いしゆみ)の射的距離内に入るまでは、こちらからは決して攻撃をしかけないよう各船の指揮官に指示した。カヌー軍団は、相手が怖れをなしたものとみて船の速さをあげて迫ってきた。そこへ帆船隊につごうのいい追い風が吹いた。ここぞとばかりにコルテスは攻撃を命じ、漕ぎ手もけんめいに櫂を漕いでカヌー軍団に突進し、カヌーの隊列を切り裂いた。多くのカヌーが転覆し、破壊された。弩と銃の攻撃で多くの戦士が殺され、多くの戦士が捕らえられた。カヌー軍団はちりじりばらばらとなり、まだ動けるカヌーは難を逃れて退却した。コルテスは水軍の指揮をとらせてもやはり一流だった。

メシカ側はこの湖上の戦闘でカヌーを出しつくしてしまったため、イスタパラパの戦場にあるサンドバル隊は、いくらか息をつくことができた。しかし、イスタパラパを護るメシカの戦士は湖上の建物内に陣どっているため、陸側からはなかなか有効な攻撃がしかけられないでいた。そのにらみ合いがつづいて、戦況は膠着していた。その間にも隊員たちは金めのものと見れば略奪し、住民は大勢つかまえ、戦利品と捕虜だけは充分に確保した。

コルテスの帆船隊はなおも湖上を進んで、一月のイスタパラパとの最初の戦いの際、メシカ側の手によって決壊された湖中の堤防を越えて、イスタパラパ間とコヨアカン間とをむすぶ両支道の合流するショロコという名の小島へと向かった。この小島からは長い堤道がのびて首都につながっている。メシカ側のカヌーはいまでは、怖れをなして攻めかけてこようとはしなかった。小島を護るメシカ戦士も、大砲を数発撃ち込むと首都への堤道をつたって遁走した。帆船隊はゆうゆうと小島に船着けし、隊員らは意気ようようと島に上陸した。

コルテスの帆船隊とメシカ戦士の戦闘

(中公新書「古代アステカ王国」増田義郎著より引用)

しょの4

コルテスはショロコに前線司令部を設置した。このショロコの前線司令部と、オリード隊が布陣するコヨアカンとは支道を通じて自由に行き来ができた。メシカ側は、このコヨアカンとその北方にあるタクバはすでに放棄していた。コルテスの帆船隊とサンドバル隊は、オリード隊の協力もえて、まだ完全には陥落しきっていないイスタパラパを攻撃し、ついにはその息のねをとめた。

こうして、南から首都をうかがう拠点(イスタパラパ、コヨアカン)と西からそれをねらう拠点(タクバ)は確保されたが、それはまだメシカ攻略への一通過点でしかなかった。拠点から首都に通ずる堤道を落とす難事業がまだ待ちうけていた。現にタクバのアルバラード隊は堤道を落とすのに四苦八苦している。

コルテスはさっそく手をうちはじめた。まず、ショロコから首都へ向かう堤道のいちばん手前にある切れ目を広げ、底も掘りさげて帆船が通りぬけられるようにした。これによって、帆船隊はコヨアカンへもタクバへも行けるようになった。コルテスは六隻の船を、もっとも苦戦しているアルバラード隊に送った。一方、サンドバルには、北側からのびてトラテロルコに通ずる堤道の起点テペカヤックに移動するよう命じた。六月九日、サンドバル隊はイスタパラパをあとにテペカヤックへ向かった。こうして、南側からのびる堤道からはショロコに陣をはるコルテス隊が、西側からのびる堤道からはタクバのアルバラード隊が、北側からのびる堤道からはテペカヤックのサンドバル隊が首都をうかがう態勢がいちおうはととのえられた。コヨアカンのオリード隊はコルテス隊に合流する手はずとなった。

しかし、その突入の機会はなかなかやってこなかった。アルバラード隊は、あい変わらずメシカ側の攻撃に手をやいていた。テペカヤックに移ったサンドバル隊も、二隻の帆船の加勢はえていながらも苦戦していた。堤道の切れ目にかけられた橋はむろんはずされていたし、堤上には堅固な防御壁がきずかれていた。あたりの水面には先をとがらせた杭が一面にうち込まれて、帆船の接近をこばんでいた。あちこちの葦の茂みからは、思わぬときにカヌーが現れて攻撃をしかけてきた。

このように、アルバラード隊もサンドバル隊も思うにまかせぬ膠着状態に悩まされていたが、エスパーニャ側には一つだけ強力な切り札があった。湖上の首都を水責めと兵糧責めで苦しめることである。先にテスココを進発してタクバに到着したアルバラード隊とオリード隊が、チャプルテペクから首都へと通ずる導水渠を切断して水責めをしているが、それだけでは不十分だった。カヌーで湖岸から運べてしまうし、いまは雨季で雨も降る。同様なことは食糧についてもいえた。首都が必要とする膨大な食糧をまかなうには、島でとれる作物や水産物だけではとうていたりないはずだが、それも湖岸からカヌーで運びこめてしまう。

とはいえ、サンドバルがテペカヤックをおさえたのはメシカ側に相当こたえた。ここを起点とする堤道は、これまでエスパーニャ側が放置していたこともあって、島への物資の搬入はおもにこの堤道が使用されていたのである。

カヌーによる物資搬入の大半は夜間に行われていた。そこでコルテスは帆船を出して、カヌーを捕まえさせるか転覆させる作戦にでた。これは一定の効果をあげたが、わずか数隻の船で広大な湖のすべてを巡回しうるはずもなかった。

そんなさなかにも、堤道をめぐる激戦はつづいた。メシカ攻略の鍵はまさにこの堤道の突破にあった。

その堤道というのは、水底に土を積みあげて築造されている。メシカ側は、この堤道の何カ所かをけずってくぼみ(切れ目)をもうけている。薄くけずれば歩いて渡れるし、厚くけずれば泳ぐかカヌーでないと渡れない。通常は橋がわたしてある。島が攻撃されればこれをはずす。相手をさそい込むときにはわざとこれをかける。あるいは徒渉できるよう切れ目を浅くしておく。先にタクバの堤道で、アルバラード隊とオリード隊がこの策にかかって痛い目にあっていた。

コルテスは、堤道を攻撃するにあたっては、その切れ目を越える際に必ず小石やアドベ(日干しレンガ)や木材でそこを埋めてから先へ進み、退路を確保しておくよう指示していた。なかなか決着がつかない戦況にじりじりしていた彼は、自分のひきいる隊ではそれが忠実にまもられると信じた。それに、彼が指揮する隊は三百名の銃兵と弓兵を擁し、さらにオリード隊も合流するため、アルバラード隊とサンドバル隊よりも充分な兵力ももっていた。彼は自分の隊だけで首都になぐり込みをかける決心をした。

結果は凶とでた。失敗したのだ。一度は大神殿ピラミッドのある中央広場まで攻め込んだものの、数にまさるメシカ軍に押し返されてすごすごと撤退した。彼らにできたのは建物に火を放つことぐらいだった。せっかく埋めた堤道の切れ目も、メシカ軍によってもとに戻されてしまった。

コルテスの指示をうっかり忘れて大火傷を負った隊もあった。帆船の加勢をえて、前よりは有利に戦いを進めていたタクバのアルバラード隊である。それに気をよくしたのか勢いにのり、わざと退却するメシカ軍を追いかけた。堤道の切れ目は水深が浅くしてあり、隊員はそこを駆けぬけて前進したのだが、小石や材木でそこを埋めるのをおこたった。すかさずそこへメシカのカヌーが押し寄せて、底を深く掘りさげ、先のとがった杭を一面にうち込んだ。それがひとだんらくするのを見すますと、堤道のメシカ軍は一転して反撃にでてきた。アルバラード隊は押しまくられて後退し、切れ目を越えて堤道をひき返そうとした。しかし、その切れ目は底が深くなり、先のとがった杭が一面に植えられ、おまけにメシカの密集したカヌー部隊が待ちうけていた。隊員たちは死にものぐるいでどうにかこの窮地を脱したものの、ほとんど全員が負傷し、六人の兵士が捕虜にされた。

コルテスはいらだった。自身の帆船隊が出陣してもう一ヶ月ちかくがたとうとしているのに、まだ足ぶみ状態がつづいているのだ。自分自身も失敗しているから、そのいらだちはよけいつのった。

彼はついに決心した。全隊同時の首都突入を決断したのだ。テペカヤックを固めるサンドバル隊はアルバラード隊に合流させて戦力の集中をはかり、このアルバラード隊の西とコルテスひきいる本隊の南の二方向から同時に首都攻撃をしかける。二隊の合流地点は、市場がたつトラテロルコの大広場に決められた。

六月三十日、総攻撃がしかけられた。コルテス隊は他にさきがけて首都突入をはたした。首都は奇妙に静かだった。コルテス隊は何なくその首都を縦断し、トラテロルコとの境界まで達した。そこにはほかよりも広い運河が横たわっていた。コルテス隊は、そこいらに生えている葦やトウモロコシの茎、またあたりに転がっている材木や石などをかき集めて足場をつくり、運河を越えた。市場のたつ大広場はもうまぢかである。タクバの堤道から突入してくるアルバラード隊のラッパや火砲の音も聞こえてくる。誰もがこれで勝ったと思った瞬間、身をひそめていたメシカの大軍がどっと襲いかかってきた。

コルテス隊は押しもどされ、広い運河のあるところまで追いつめられた。隊員たちはなだれをうってもろい足場を駆けぬけた。この衝撃で、足場をつくっている葦や材木やトウモロコシの茎は水中に沈んだり、ばらばらにほぐされて足場の用をなさなくなった。それでも後続の隊員らはどうにか運河を越えたが、なかには水に落ちて自由を失い、押し寄せるメシカのカヌーに捕らえられてしまう者も続出した。

コルテスはこの窮状に手をつかねていた。それどころか、自身も六、七人のメシカ戦士に組みつかれて捕らえられそうになった。その窮地をすくったのはクリストバル・デ・オレアという忠勇な兵士だった。オレアは、コルテスをたすけるかわりに自分は命を落とした。馬がそこに連れてこられ、コルテスはそれにうちまたがった。強運はいまだ彼のものだった。

コルテスとその隊員たちは、首都の中央広場まで逃げてきた。ある者が叫んだ。

「神殿ピラミッドから煙があがっている!」

ウイツィロポチトリとトラロックを祀る大神殿ピラミッドをふりあおぐと、確かにもうもうと煙がたっていた。巨大な香皿にくべられた大量の香からあがる煙だった。神官らは、捕らえた兵士や戦士らを生贄に捧げる準備をはじめているのだ。

メシカ軍の追撃はさらに激しくなった。彼らは二つ三つの生首を逃走するコルテス隊に向けて投げつけた。エスパーニャ人兵士の首だった。彼らは、

「それは太陽の子の首だ。おまえたちももうすぐこうなるのだ」

と叫んだ。太陽の子とはアルバラードのことである。一瞬、ぎょっとしたが、それが単なるおどしだったことはあとで判明した。

コルテスも隊員らも少なからず動揺したが、それでも隊列はくずさず、相手側に顔を向けてじりっじりっと後退し、どうにかメシカ軍の猛追をふりきって堤道をわたり、自陣へひき返した。この戦闘によって六十名以上の兵士を生け捕られたほか、馬七頭とたくさんの武器も失った。

一方、アルバラード隊のほうはどうだったかというと、その仔細は以下のようであったという。

アルバラード隊は、サンドバル隊の援軍もえて首尾よく首都突入をはたし、トラテロルコの大広場へ向かった。首都へ迎えいれての決戦を意図していたメシカ側は、さっそく見事な羽根飾りをなびかせた大軍をさし向けてきた。彼らは血のしたたる生首を五つ、アルバラード隊の面前に投げてよこした。それはコルテス隊の兵士らの首だった。

それからのメシカ側の攻撃はすざまじかった。本拠に迎えいれた敵に対して彼らは背水の陣でたち向かっていた。それに加え、街路での戦いはエスパーニャ側には不利だった。奮戦むなしくアルバラード隊は後退をよぎなくされ、結局、コルテス隊の二の舞いとなって退却しはじめた。

じりじりと後退する隊員らは角笛が高らかに鳴りわたるのを耳にした。それは、敵を捕らえるか、それとも死ぬまで戦うかを号令するものだった。これを聞いてメシカの戦士はいっそう獰猛になった。それをかろうじてしのいで、隊員らは堤道まで落ちのびた。

堤道をほぼ渡りきろうとするとき、こんどは耳をろうせんばかりの大太鼓の音が聞こえた。ほら貝や角笛のねが、それに合わせるようにかん高く鳴りひびいた。それらの不気味な音は、中央広場の大神殿ピラミッドの頂きから発せられていた。追っ手に面を向けてじりっじりっと後退しながら、隊員らは大神殿ピラミッドをのぞみ見た。

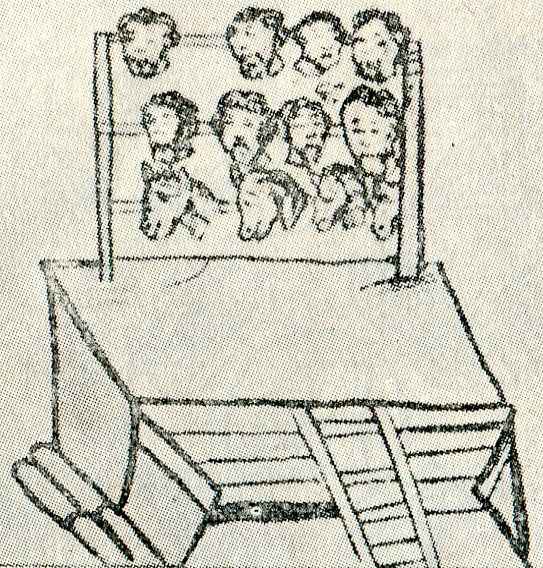

生け捕られたコルテス隊の兵士らが、体すべての白い肌をむきだしにされて、大神殿ピラミッドの階段を下から追いたてられていた。歩くにも歩けない者は、わしずかみにされてひきずり上げられていた。捕虜らが頂きに達すると、待ちかまえていた老神官が一人の捕虜の頭上に美しい羽根飾りをかぶせた。次いで、羽毛でつくられた扇のようなものを手に持たせた。老神官は神殿の前でその捕虜をむりやり踊らせた。それがすむと六人の神官が進みでてきて、そのうちの五人が神殿前の石の台にその捕虜をあお向けに押さえつけた。二人は両脚を、二人は両腕を、一人は頭を押さえた。六人目の神官が石のナイフで捕虜の胸を切り裂き、ひくひく脈うつ心臓をえぐりとった。血のしたたるその心臓はウイツィロポチトリに捧げられた。体の中心をからにされた死体は階段へけ落とされた。死体は血しぶきをあげてころげ落ちていった。下ではしかるべき者たちが待ちうけて、その死体の四肢を切断し、顔面の皮をはぎとることであろう。四肢は食べられ、残った胴体は野獣どもに投げ与えられるであろう。

しょの5

六月三十日の総攻撃は失敗に終わった。思えば、一年前のまったく同じ日に我々は首都を退却したのだった。コルテスの肚のうちにはその仇討ちのつもりもあって、この日を選んだのだろう。しかし、見事に返り討ちにあってしまった。彼は大いに落ち込んだ。戦いで死んだ犠牲者の数も、一月のイスタパラパとの最初の戦闘以来千人をこえていた。大半はトラスカラの戦士たちで、エスパーニャ人兵士は百名ちかくが落命していた。

エスパーニャ側が小石やアドベや材木で埋めた堤道の切れ目は、メシカ側がきれいにさらってもとどおりにしてしまった。堤上には前よりも頑丈な丸太の柵がいくつも配備された。

戦勝で勢いにのるクアウテモクは、エスパーニャ側に服する町々に向けて、捕虜にしたエスパーニャ人兵士の手足、顔の皮をはいだ頭、馬の首などを送りつけ、心変わりを迫った。また、チャルコからコルテス軍の加勢に駆けつけてきたカヌー部隊を襲ったりもした。しかし、こうした妨害にあいながらも、メシカ側に寝返る町はほとんどなかった。メシカはそれほど恨まれていた。それでも、二、三の南方の町々はクアウテモクに加担すべく兵を出したり、エスパーニャ側に服する町々を襲ったりしたが、サンドバルらに鎮圧された。これによって、エスパーニャ側は背後をつかれる危険がなくなったばかりか、これ以後、エスパーニャ側に弓をひく町はなくなった。

コルテスはたちなおるのも早かった。考えてみれば、そんなに悲観すほどの状況ではないのだ。首都決戦に敗れたとはいえ、湖岸一帯はすでにエスパーニャ側がおさえており、首都はもはや完全に孤立している。しばらくは鳴りをひそめて持久戦へもち込み、もっぱら水責めと兵糧責めで相手をしめつけてから捲土重来を期せばいいのだ。

彼は、今後の攻防は攻撃よりも防御を優先すべきことを幕僚たちに命じた。コルテスの軍はいまや、メシカの遠征に最初から従軍している生えぬきの兵士たちよりも、元ナルバエス軍の者たちや、そのあとからコルテス軍に参加した戦闘体験のほとんどない者らのほうが圧倒的多数を占めていた。こうした軍勢をひきいてむだな戦(いくさ)をくり返すのはあまり得策ではなかった。メシカ側の自壊を待てばいいのだ。

コルテス軍は、南の堤道の起点ショロコ、西の堤道の起点タクバ、北の堤道の起点テペヤカックにしっかり腰をすえ、途中まで占拠してある堤道には歩兵を結集させて、それを内にはさんで両外側には歩兵援護のための銃兵、砲兵、弓兵を配し、押し寄せるメシカの軍と対峙した。来る者は討ち、自らはみだりに動かないという本来の戦術にたちかえったのだ。騎兵は陸側――そこには隊員たちの食べ物をつくる女たちもいた――を警護し、帆船は占領ずみの堤道を外から護った。帆船はまた、カヌーが首都へ物資を運び込むのや、湖で漁をするのをさまたげた。こんどは、メシカ側が手をやく番だった。

こうした一進一退の攻防がじりじりつづいて、七月もおしつまってきたころ、おかしな事態が発生した。味方の戦士たちが続々と帰国しはじめたのだ。理由は、メシカの神官がウイツィロポチトリから願ってもない神託をえたことにあった。「おまえたちに幸運の八日間を与えよう。その八日のあいだはケツァルコアトルの勢いがおとろえるから、ケツァルコアトルの化身たるコルテスと、その配下の白い人間どもも力がなえて、おまえたちが勝ちをおさめるだろう」という内容のお告げだった。その噂が味方の戦士たちの耳にもとどいて、ウイツィロポチトリにはさからえない旧メシカ側の戦士らが白い人間に見きりをつけて去っていったのだ。軍勢の大多数を占めていた彼らがいなくなって、コルテス軍はがらがらになってしまった。

ここぞとばかり、メシカ側は猛攻を加えてきた。しかし、その猛々しい戦意に体がついていけない様子がほの見えた。ある戦士は堤道を駆ける途中、足をもつれさせてころげた。多くの戦士らの体は、やせ細ってあばらが浮いていた。カヌーの機敏さが以前よりは微妙に失われていた。明らかに彼らは衰弱していた。飢餓がはじまっている証拠だった。

メシカ側は、数の優位も生かしきれなかった。戦場となる堤道は、敵を四方から囲い込むにはあまりに狭すぎた。頼みのカヌー軍団も帆船にけちらされた。おまけに、メシカに服属していた町々のほとんどはエスパーニャ側についてしまっているから、増援部隊もやってこなかった。

彼らはまた、雨になるととたんに勢いをなくし、攻撃の手をひかえた。このころは雨季のまっさかりで午後になると雨が降った。彼らはみすみす、エスパーニャ側に休むひまを与えてしまった。

エスパーニャ側も必死だった。いまや戦局は決定的なときを迎えていた。ここでねをあげたほうが負けで、もうあとはなかった。長い戦いの終止符は近づいていた。

メシカ側は攻めあぐね、疲労困憊していた。攻撃をいくらくり返してもらちはあかなかった。禁をおかして夜襲をかけてもむだった。毎日、毎日、かたどおりの攻撃をくり返し、またたくまに四日間がすぎた。もたつくあいだにさらに四日間が経過した。こうして、勝利を約束されたはずの幸運の八日間はむなしく消えさった。

エスパーニャ人が負けなかったことを知って、いったんは帰国した戦士たちが戻ってきた。その数は前より増えていた。おまけに、いままで日和見を決め込んでいた町々までが協力を申しでてきたので、コルテス軍は以前にも増す大軍にふくれあがった。底をつきはじめていた火薬も、ちょうどこのころ海岸に流れついた難破船からもたらされた。予定されていたかのごとくの幸運の嵐だった。

メシカ側に、さらに痛手が襲った。首都に召集されていた同盟国の戦士たちの脱走があいついだのである。彼らは夜半、こっそりカヌーで逃げた。彼らは人間相手の戦いよりも飢餓との戦いに敗れたのだ。噂によると、ひとつかみのトウモロコシで、ひとつかみの金細工や宝石がもらえるというので、エスパーニャ側の監視の目をかいくぐり、その交換に訪れる者もいるという。それらの者の大半は、岬の裏側の湖岸の町々――クイトラワク、ミスキクなどの日和見を決めこんでいる町々や、ショチミルコなどのメシカに付属している町の連中だった。

メシカはもう崩壊寸前であることを悟ったコルテスは、首都への再攻撃を開始するにあたって、三人の捕虜を使いにたててクアウテモクに和平の勧告を行った。彼の出した条件は、クアウテモクの命をたすけるばかりでなく、メシカの属国の統治者としての権限も保全するという寛大なものだった。

彼は、クアウテモクがこの勧告に従うことをせつに願った。これ以上の破壊も殺戮も望まなかった。それに、彼らしい計算もあった。総攻撃によって首都の財宝が失われてしまうことをおそれたのだ。トラスカラ、ウエショツィンコ、チャルコ、トラルマナルコなどの戦士らは、財宝といわず綿布といわず、それらを手あたりしだいに奪いとってしまうだろう。また自暴自棄におちいったメシカ人が、それらを湖中に投げ捨ててしまうおそれもある。

コルテスのそんな思いをのせた勧告はだが、頭からはねつけられた。クアウテモク自身には戦いをやめる意志があったらしいのだが、虜囚にされて奴隷の辱めを受けるよりは、このままいさぎよく戦って散って果てなんという神官や延臣らの意見におしきられたのだ。

ことここにいたって、コルテスはついに総攻撃の号令をくだした。前回のように速攻でしかけるのではなく、幾日もかけて真綿で首をしめつけるようにじわじわと攻めたてるのだ。そして徹底的に破壊する。和平の呼びかけがはねつけられた以上、見せしめは必要だった。タクバのアルバラード隊とテペカヤックのサンドバル隊へも同じ指令が出された。

南からのコルテス隊、西からのアルバラード隊、北からのサンドバル隊は、これまで激戦のくり返されてきた堤道を何なく渡った。反撃はか弱く、堤道はもはやうち捨てられたも同然だった。首都へ突入すると、彼らは家という家をかたっぱしから破壊して、その瓦礫や木材で運河を埋めては前進した。退路を確保しておくために。騎兵が町なかを縦横に駆けられるように。大砲の運搬隊が濡れずに水を渡れるように――。

メシカ軍はもちろん応戦してきた。エスパーニャ人の捕虜から奪いとった弩(いしゆみ)を射かけたりもした。ほとんどは当たらなかった。テノチティトランの誉れある勇士たち――鷲の戦士団とジャガーの戦士団は、絶望的な雄たけびをはりあげて、石の刃のついた棍棒や石の大太刀をふりかざし白兵戦を挑んできた。切られて死ぬのを望んででもいるかのように。

その願いは情け容赦なくはたされた。テノチカ(テノチティトラン)の戦士は花吹雪のように散っていった。血の花をむなしく散らしていった。それらの返り血をあびてエスパーニャ軍はさらに前進し、ゆく先々の家々はかたっぱしからうち壊し、火を放った。

翌日も破壊と放火はつづいた。住民はすでに北方のトラテロルコへ避難し、クアウテモクもトラテロルコの北東の湖上の町に本陣を移していた。見すてられた首都の建物は粉砕され、業火に焼かれ、中央広場も占拠された。

逃げおくれた者たちはことごとく殺された。トラスカラ、ウエショツィンコの戦士は、応戦してくるメシカの戦士を平気で楽しむように殺戮した。メシカの戦士は敵の戦士を生け捕りにしようとするのだが、トラスカラ、ウエショツィンコの戦士らは、これまでメシカに押しつけられてきたそんな生贄補充のための戦い――花の戦争を心底にくんでいた。彼らは彼らなりのやり方で復讐をはたしていた。

しょの6

コルテス隊はトラテロルコをめざしてさらに北上した。途中、彼らは神殿ピラミッドの建つ小さな広場でぞっとする光景を目にした。それは、横棒にずらりとさしとおされた生贄の首や馬の首だった。生贄のそれはすべてエスパーニャ人のものだった。そのなかの一つの首の持ち主であった男と生前仲のよかった兵士が、泣きじゃくりながらこう言った。

「ほれ、髪の毛が前より長くなっている。あご髭ものびている」

中公新書「古代アステカ王国」増田義郎著より引用

彼はいとおしそうにその生首をなでさすった。兵士たちの目に涙が光った。これがメシカ人の見せしめなのだ。だがメシカ人はこの見せしめのせいで、さらに手ひどい見せしめをくらうことになるのだ。エスパーニャ人は決して生首をずらりとならべたりはしない。そんな手間ひまのかかることはせず、ずらりとならべるいとまもないほどの数でむくいるのだ。

憤怒に燃えた兵士たちは、メシカ戦士のなりふりかまわぬ抵抗をけちらしてずんずん前進した。トラテロルコの大神殿ピラミッドがどんどん近づいてくる。その大神殿ピラミッドの頂きから突然、火の手があがった。焼けこげたエスパーニャの国旗が頂きのはしに立てられ、炎の対流でぱたぱたとはためいた。アルバラード隊が先着して、大神殿ピラミッドを攻め落としたのであろう。兵士たちは大歓声をあげた。

兵士たちは大神殿ピラミッドに駆けつけようとしたが、ゆく手にはまだ越えねばならない水路がいくつもあり、トラテロルコとの境界には、前回の総攻撃のおりに大きな痛手をこうむったあの広い運河もある。メシカ側も、住民が避難しているトラテロルコへは一歩もいれないという決死の覚悟で攻めかかってくる。これに手こずって、そう容易にはトラテロルコへは進入できない状態がしばらくつづいた。このあたりの町は曲がりくねった狭い小路が無数にからみあっているため、メシカの戦士は身をひそめる場所には不自由せず、思いがけないところから奇襲をしかけてきた。体をはって攻めかけてきた。

コルテス隊は、相当数の被害を身内からだしながらも、相手側にはそれに数倍する痛手を与えて、メシカ軍の捨て身の攻撃を何とか撃破した。彼らはトラテロルコに突入し、先着していたアルバラード隊との合流をはたした。サンドバル隊もまもなく合流した。三隊合わさったコルテス軍は、休むまもなく、アルバラード隊がまだ完全には落としきっていない大神殿ピラミッドの境内に攻め込んだ。大神殿ピラミッドは一時はアルバラード隊が占拠したのだが、すぐに追われてしまったのだという。

白い敷石と石灰のぎっしり敷きつめられた、サラマンカの広場よりもさらに広い方形の空間には、ジャガーの戦士団が待ちうけていた。ジャガーの皮をまとった隊長にひきいられた彼らは、ここトラテロルコの戦士たちだった。たちまち激しい戦闘がはじまった。

トラテロルコはかつては、テノチティトランとは姉妹都市のあいだがらだったのだが、モクテスマの父アシャヤカトル王のとき、武力によって併合されてしまった苦い過去をもっていた。そのしこりがトラテロルコ人からは完全にはぬけきっておらず、出自は同じメシカ族ではあっても、テノチティトラン人に対しては鬱屈した対抗意識をいだいていた。彼らは、テノチカ(テノチティトラン)戦士たちのふがいなさを怒っていた。

「さあ、トラテロルコの勇士らよ、恥を知るジャガーの戦士どもよ、テノチカの腰ぬけどもにはつばきを吐きかけるメシカの勇士たちよ、さあ、いまこそ存分に闘うのだ」

広い境内に、彼らのあげる激昂の雄たけびがうずをまいた。

エスパーニャ側はこの攻撃に手をやいた。騎兵も境内の石の床がひじょうに滑らかで馬が足をとられるため、思うようには働けなかった。しかしトラテロルコの戦士らも、トラスカラやウエショツィンコなどの戦士の数に圧倒されてじりじりと後退をよぎなくされ、すぐ隣の大広場へなだれ込んだ。その広場は首都随一の市場がたつところだった。数万もの人数を収容できる広さがあった。

ここでも血戦がくり返された。騎兵がここでは存分に活躍することができた。いまや殺人機械と化したトラスカラとウエショツィンコの戦士らが、生け捕りにしようとするトラテロルコの戦士をほしいままに殺戮した。またたくまに大広場は血だまりの沼沢に変じた。トラテロルコの戦士らも、いまや生け捕ることも忘れて死にもの狂いに殺し合い、血だまりはさらに深くなった。

しばらくするとどうしたわけか、押しぎみだったエスパーニャ側がいっせいに広場から撤退した。トラテロルコの戦士団は、ややとまどいながらも勝利の雄たけびをあげた。そこへ大砲の弾丸が四発うち込まれた。雄たけびはとだえ、とって返した賢(さか)しらなエスパーニャ軍によって生き残った者らはすべて殺戮された。

広場が落ちて、トラテロルコはエスパーニャ側の占拠するところとなった。残るは、クアウテモクがたてこもる北東部の湖上の町のみとなった。

コルテスは、クアウテモクに対して最後通告ともいえる和平勧告を行った。クアウテモクは、三日たったら和平の話し合いに応ずると答えてきた。コルテスは攻撃を一時中断させ、その三日間を待った。八月某日、その約束の日がきた。もたらされた答えというのは、その三日間を軍容のたてなおしに使ったに相違ない軍勢によるいっせい攻撃であった。エスパーニャ側は多少気をゆるめていたこともあって、これにはあわてた。

飢えと渇きにさいなまれた体にむちうち、メシカ軍はこれが最後とばかりに奮戦した。エスパーニャ側が一時、苦戦におちいるほどだった。しかし、体力と武器にまさるエスパーニャ側にしだいに押しまくられ、多くの戦士が討ち死にした。

エスパーニャ軍に攻撃されて水際に追いつめられるメシカの戦士

(中公新書「古代アステカ王国」増田義郎著より引用)

メシカ軍を指揮しているのは、鷲の羽毛を植え込んだ軍衣をまとい、鷲をかたどった頭飾りをいただく体格のいい戦士だった。彼のひきいる軍勢は、メシカの有するこれが最後の精鋭部隊であろうテノチカ(テノチティトラン)の戦士団だった。彼はエスパーニャ人から奪った鉄剣と円盾を手に自ら先頭にたち、後退する戦士らを激しく叱咤し、その尻をけとばした。彼一人のみが踏みとどまっていた。襲いかかるトラスカラの戦士らをかたっぱしから突き殺した。

彼は形勢利あらず、もはやこれまでとみると、鉄剣をふりかざしてコルテス隊に突入してきた。弩(いしゆみ)の矢と銃弾が彼を出迎えた。彼は円盾をかざしてこの攻撃をしのぎきり、まわりを護衛にとりまかれたコルテスに向かってしゃにむに突進してきた。コルテスは馬にまたがってその男を見ていた。彼は叫んだ。

「おまえはテンディレではないか!」

わたしは驚いて、隊列をかき分けて前に出た。ああ、確かにそれはテンディレだった。わたしは叫んだ。

「テンディレ!」

テンディレはわたしのほうをふり向いた。その顔にかすかな笑みが浮かんだ。

トラスカラの戦士が、勇士の唯一の弱点である背中にしのびより、ずばっと石の大太刀をふりおろした。わたしは絶叫した。

「よせ! 切るんじゃない」

わたしはとびだして、トラスカラの戦士を突きとばした。テンディレの背中はざっくり割れていた。それでも彼は立っていた。

「テンディレ、何てことを」

彼はぐらっと揺れ、剣を地に突きたてて体を支えた。

「おぬしにまた会えてうれしい。メシカはもう死んだ。わしも死ぬ。メシカと共にあるわしは、メシカと共に消える」

彼はくずれ落ちた。わたしは彼の体を抱きかかえた。彼の背中からたえまなく吹きでる血のぬくもりが、わたしの上脚をじわじわとひたす。わたしは彼の手を握った。彼の名を叫びつづけた。ふと、こんな言葉がついてでた。

「アストランへ行くんだ。メシカのふるさとへ帰るんだ」

彼の瞳が一瞬、輝きをとり戻した。口が動いた。声にはならないでアストランと言った。

「そうだ、一緒に行くんだ。きみの奥さんも子どもも、キラストリもツィツィミトルもイツクァウツィンもみんな一緒に行くんだ」

彼はうんうんとうなずいた。その手に一瞬、力がこもった。そしてふわっとぬけた。その手がかすかに、とてもかすかにひからびていく。固くなっていく。冷たくなっていく。いさぎのよい命が、いさぎよくぬけていく。

首将が討ち死にして、メシカ側の攻撃は一時的に弱くなった。コルテスは、サンドバルにあとの指揮を託して馬を降りた。ペドロ・デ・アルバラード、クリストバル・デ・オリード、アロンソ・デ・アビラなどの生えぬきの幕僚たちが駆けつけてきた。そこにベラスケス・デ・レオンの姿はすでになかった。

彼らはテンディレをとり囲んで鉄兜をぬぎ、それを胸にあて去りゆく命に哀悼の意を表した。オルメド神父もやってきて今際(いまわ)の祈りを捧げた。うそのような静けさがいっときあたりをおしつつんだ。

メシカ軍の攻撃がまた激しくなった。幕僚たちは持ち場にちり、あたりは再び戦(いくさ)の喧噪におしつつまれた。わたしは味方の戦士の力をかりてテンディレの遺体を幕舎のうちに運びいれた。メシカ軍の手にひきわたそうにも、この激戦のさなかではとうていむりだった。わたしはテンディレを抱きかかえて、その名をむなしく呼び叫び、ただただそうしていた。

テンディレは、アストランを知っているみたいだった。わたしは自分で口にしながらもそれを知らなかった。無意識についてでた言葉だった。

しょの7

首将を失ったメシカ軍は、それでもよく戦った。じりじりと後退しつつも、ほとんどの者は逃げ帰らなかった。その彼らを、エスパーニャ軍はほぼ殺戮しつくした。討ち死にしたメシカ戦士のなかには女もいた。彼女らはスカートをたくしあげ、腰のところで強く固くしばっていた。

コルテスは、テンディレの死にはひどく胸を痛めたようだった。彼はクアウテモクのもとへ使いを出して、テンディレの遺体をひきわたす用意のある旨をつたえさせた。

翌日、部隊長級の者三名と神官二人が、五人ほどの戦士をひき連れてコルテス隊の陣営を訪れた。白布をかぶせたテンディレの遺体が彼らにひきわたされた。テンディレの遺体はハンモックに乗せられ、戦士にかつがれて、死体と瓦礫の散乱する修羅の風景のなかを運ばれていった。

テンディレがほとんど犬死にもひとしい憤死をとげた理由は、クアウテモクがこもっているトラテロルコの北東地区を行進したときによくわかった。そこは、思わず鼻をおおわずにはいられない腐臭の町だった。うち捨てられた餓死者の体が腐って溶けるにおいだった。腐乱した死体は道ばたにも、人家の中庭にも、運河の溝にもころがっていた。暑さも盛りのころだった。

この地区には、テノチティトラン人もトラテロルコ人も逃げこんできていた。何万ともしれぬ避難民がこの町に押しこめられていた。彼らのほとんどは、湖中に突きたてた杭の上に建てられたわずか千戸ばかりの家屋に逃げこんでいた。

コルテス軍の目の前を、がりがりにやせおとろえたメシカ人が、さながら幽鬼のごとくにさまよっていた。ほとんどが女子どもで、戦士の姿もちらほらあった。生きる意志をなくした無関心な目つきで、コルテス軍の行進をぼんやり見送っていた。そのうちの一人、尾羽うちからした戦士らしき男を連れてきて飲み水と食べ物を与えると、男はむさぼり飲み、むさぼり食った。それをかいま見て飢え渇(かつ)えた幽鬼の群れがコルテス軍のもとに殺到した。コルテスは、あるだけの水と食料を彼らに与えるよう指示した。

コルテスは、耐えがたい飢えと渇きをいまやいやして、やっとひとの気をとり戻した戦士に、避難民たちの様子をたずねた。涙ながらに語る彼の話を聞いて一同は慄然とした。

まず食べ物がなかった。水もなかった。井戸から出る水は塩からい水で、それを飲んでしまえばさらなる渇きが待っていた。湖の魚介や藻類はとっくにとりつくされた。たまたまそれらがあがれば、たちまち激しい奪いあいとなり、はては殺しあいにまでなった。ネズミやツバメはご馳走だった。昆虫も食べた。コウモリも食べた。草や木の葉、木の皮や根も食べつくした。鹿革やなめし革の切れっぱしまでかじり、はては泥までかんだ。

コルテスは話を聞きおえると男をさがらせ、やりきれない表情でひと声「しゅっぱーつ」と叫んだ。彼の馬首はもと来た方角に向けられていた。我々はひき返した。

コルテスは、想像を絶するメシカ側の窮状からすれば、和平を申しいれてくるのはもはや時間の問題だと考えて、数日は静観して反応を待った。そうしたある日、クアウテモクからの使者がコルテスのもとを訪れた。彼らは、明日の朝、王が交渉に応ずるであろうと言った。王とコルテスのあいだに、広い運河をはさむことが条件としてつけられた。

翌朝、指定された場所でコルテスは待ちうけた。運河の向こう岸にやってきたのは供を従えた重臣二人のみで、クアウテモクの姿はなかった。重臣らは、話し合いのさなかに飛び道具のしかけられるのをおそれて、王はおいでにならないのだと言った。コルテスが、そのような心配は誓って無用であるといくら説得してもむだだった。そのうち、二人の重臣は悠然と地べたに腰をおろし、トルティーリャと七面鳥の脚、それにうれたサクランボの実を袋からとりだして、うまそうに食べはじめた。自分らは決して飢えてはいないのだというはったりなのであろう。コルテスは苦笑いして、

「はてさて、王の強情さにはほとほと往生することだわい。もうじき、こっちのほうから出ばっていって、トウモロコシと七面鳥がどれほど残っているのか、この目でしっかと見とどけてくれるわい」

と、まけずにたんかをきった。二人の重臣はそれでもしっかり食べつくして――役得をふいにすることはなかった――、従者らをひき連れて去っていった。そのうしろ姿はこっけいなくらいわびしいものだった。

コルテスは、この長い征服戦に幕をひく決意を固めた。彼の作戦はもう決まっていた。サンドバルに帆船を与えて、陸と湖の両面からクアウテモクを攻めたてるのである。

わたしは気がきではなかった。テンディレの亡きいま、キラストリとイツクァウツィンとツィツィミトルだけはどうしてもすくいだしたかった。彼ら三人の救出をコルテスに願いでようかとも考えたが、それがひどく無謀なこころみであるのは自明だった。コルテスに拒否されたらどうするというのではなく、あの数万もの避難民のなかから、どうやって特定の三人だけを探しだすのかという難問のせいだった。もはや運を天にまかせるほかなかった。

クアウテモクからの万一の和平の申しいれを考慮して、三日ほどの猶予期間をおいた八月十三日、コルテス軍はついに最終攻撃にうってでた。といえば、いかにも雄々しく勇壮なイメージだが、その実態は弱者に対する大量殺戮にほかならなかった。わずかに残るメシカ戦士の闘争心の炎はすでに燃えつきていた。それでも彼らは、ぞっとするような雄たけびをあげてうちかかってきた。殺すでも殺されるでもなく、自らを殺させるために。

サンドバルの帆船隊は、クアウテモクのひそんでいそうな湖上の館をかたっぱしから襲ってはうち壊した。味方の戦士らはメシカ側のカヌーを奪い、それをくりだしては家々を無差別に襲撃した。湖はすでに、餓死した者や疫病で死んだ者らのふくれあがった死体であふれていた。カヌーはそれらをかき分け、かき分け進んだ。家々にこもっていた住民の多くは湖に飛びこんで逃げた。泳ぐ力など残っていない彼らは、ほぼ全員がおぼれ死んだ。

女子どものあげる叫び声と泣き声は、耳をろうせんばかりだった。エスパーニャ側の帆船やカヌーにたすけを求める者もたくさんいたが、あまりにもあわてふためいていたために次々に水に落ち、おぼれ死んた。水に落ちなくとも、待ちうけているのは奴隷の運命だった。たまたま武器を手にして捕らえられた男たちは、抵抗するつもりなどまったくなくても皆殺しにされた。手足が落ち、首が飛び、頭蓋がくだかれ、脳髄が壁に飛びちった。

コルテスは、トラテロルコの大神殿ピラミッドの頂きで、高見の見物をきめこんでいた。もはや彼が出ばるまでもなかった。彼の注意は湖上にそそがれていた。そこでは帆船隊の家探しがつづいていた。

いましも、葦原の一つから五十艘ばかりの大型カヌーが漕ぎだされるのが見えた。帆船隊の注意はそちらに向けられ、さっそく追跡が開始された。船足のいちだんと早い一隻がまっさきにそのカヌー集団に追いつき、ひときわ立派な天幕をそなえたカヌーをめがけてつき進んだ。船はまたたくまにそのカヌーに追いついた。カヌーがなおも逃げのびようとすると、帆船からは銃と弩(いしゆみ)の威嚇発射が行われた。

カヌーは停止した。帆船がカヌーに横づけして、エスパーニャ人兵士がどっとなだれ込んだ。そのなかの一人は、どうやらラッパを手にしていたらしい。彼は幾度も帆船の指揮官に念をおしたことであろう。まちがいのないことを再三確認したであろう。そして、それは本当にまちがいないと確認されたのであろう、